当下品牌,为什么离不开快闪?

如果只给你七天预算,你会怎么花?

有人继续投信息流,有人选择在城市最热的街头,搭一座能被路人自愿排队的“小舞台”。

这类“小舞台”,其实就是各种快闪。它不求万年长青,只求在最短时间制造最高密度的可分享瞬间,让人愿意停下来走进来,甚至快速下单,也成了一种“社交事实”。

放到商业语境里,“邪修”或许是形容今年线下零售最合适的词。街头快闪不断,IP、平台、个人创作者,甚至政府文旅项目都热衷做快闪。

行业里似乎对“持续制造优质快闪,就是持续制造吸引力”逐渐形成一种共识。毕竟很多最终在流量、销售、口碑上斩获成功的商业事件,不仅创新,而且极大程度上突破了大家的原有认知。

今天就一起聊聊为什么大家热衷在街头做快闪,这背后又有什么生意的核心?

01

先“快闪”,后开店

街上“活人”多是

品牌形象和态度

“具像化”的有效方式

过去,能在线下成功进驻核心商圈、陆续开出实体店,绝对是一个品牌有实力、受到市场认可的标志。

不过现在,很多品牌不满足于“大盒子”能连接的资源和流量。商场也看中了「快闪」“小投入、大收效”的潜力,也抱着试试看的心态,纷纷加入街头“抢椅子”式的注意力争夺战。

无论是早已玩转“花式快闪”的LV、爱马仕,天生具备“活跃”基因的Adidas、Lululemon、Nike,还是凭借鲜明风格快速崛起的闻献、Tagi、泡泡玛特,甚至静安嘉里中心、洛克·外滩源、西岸梦中心这类凭借快闪屡屡出圈的商业项目,都开始带着更强的视觉、更强的体验,走向街头、贴近人群。

P1 爱马仕报刊亭 P2 Adidas 贝壳鞋大楼 P3 哆啦A梦街头快闪 ©图源公众号 @阿那亚 @上海静安 @上海静安嘉里中心

从品牌层面上来讲,「快闪」是短期内将品牌形象、品牌态度“具像化”的有效方式。

现在,许多从0开拓市场,或正处于形象调整期的成熟品牌,都热衷于把品牌色、经典符号、核心IP或主打产品作为“快闪主角”,并将空间、视觉和五感体验放大,迅速制造记忆点。

不仅如此,借「快闪」的形式除了能在短期高效触达目标人群,品牌也能进行低成本的市场实验——快速验证产品热度、洞察目标用户反应,测试场景吸引力,甚至短期高效地完成一波市场教育。

P1 闻献红房子快闪 ©图源公众号 @闻献DOCUMENTS

P2 Nike Block 90快闪©图源Facebook @Bubble Koppe

估计你也发现了,现在不少新品牌和一些想在中国市场站稳脚跟的“舶来品牌”都在采用“先快闪、再开店”策略在本地市场试水——先做几轮临时的小型销售场景,测测反响、攒攒人气,同时和本地不同商业伙伴聊点实际的合作计划,等资源和经营管理逐渐成熟了,再选个不错的址正式安家。

像已经在国内许多一线城市核心商圈开出7家店的丹麦品牌GANNI,最初就是通过频繁与本地买手店、集合店合作办快闪,持续制造话题和声量,逐步在中国市场建立起其标志性的#GANNIGIRLS用户社群;

去年借助书店、玩具店等第三方销售渠道,不断通过情绪营销事件积累人气的英国玩具品牌Jellycat,近期也在恒隆正式“安家”快闪。

©图源微博 @Jellycat伦敦

「快闪」不仅能做品牌力的放大器、测试田,从销售角度看,它的价值还在于能帮品牌跳出商场、门店的诸多限制,把“卖货”变成一场更灵活的游戏。

因快闪而在线下短时间聚集的高人气,不仅能带动即看即买的“抢购氛围”,还能让顾客更愿主动拍照发社交媒体,把热度转化成曝光与销量。往往有联名款、限定款发售的快闪,会更大程度上激发消费者的购买欲。

P1 霸王茶姬美国快闪 P2 POP MART 新加坡快闪 ©图源Linkedin @CHAGEE USA;mandaringallery.com

这种玩法不只在国内有效。

像POP MART、霸王茶姬这些近年也在耕耘出海生意的本土品牌,也主要靠在异国街头做快闪打名气。在陌生市场里,通过联动海外明星与KOL,快闪可以帮它们实现“种草”与“拔草”的高效闭环。

02

现在品牌做快闪,

也有自己的马斯洛小三角

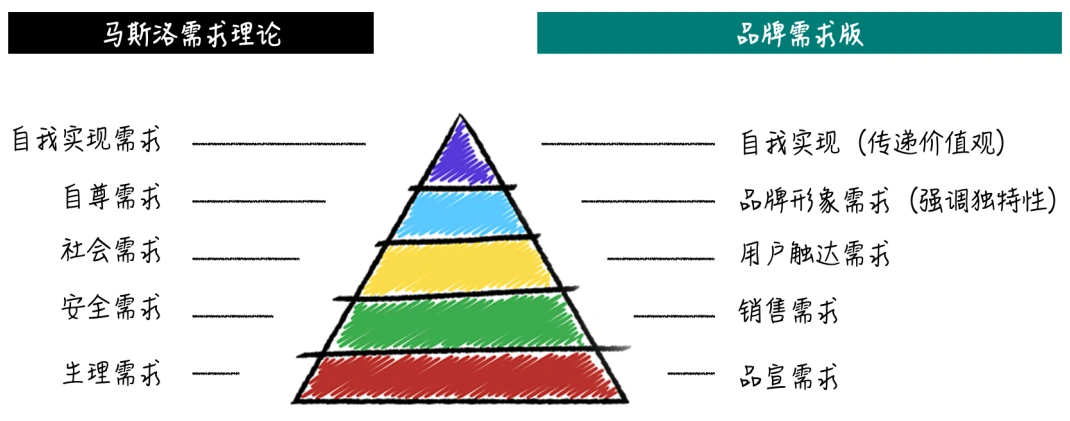

回顾近年热门快闪案例,我们会发现:现在品牌做快闪早已不只是“造噱头”,而是有了更清晰的分层逻辑,甚至形成了属于自己的“马斯洛金字塔”。

不同层级的品牌诉求各有侧重——大多数品牌依然把品宣和销售作为快闪的基本诉求;而越是依赖品牌溢价的奢侈品品牌,就越倾向于通过快闪来放大独特性,让品牌符号深入人心。

简单概括

现在大家做「快闪」,基本就图三件事儿——

1.0基础版

卖货,通过限定款、联名款带动即时消费;

2.0进阶版

测试市场,用灵活形式验证产品、场景和客群反馈;

3.0高阶版

“搞大事儿”,制造城市奇观,制造话题、提升品牌势能。

接下来就让我们展开讲讲,根据品牌和地产们的选择,聊聊今天为什么大家热衷做快闪:

① 快闪1.0——卖货

最早的快闪,大多都是短期的限时营业,一般就开个1到7天(现在也有延长到一个月左右的),主打一个“快”——展陈相对轻量,互动也比较简单。如今在周末市集、咖啡节或商场中庭,你依然能看到这种经典形态。

在Hai550快闪了3天的小红书手串市集 ©图源微信公众号 @小红书电商

这种“基础版快闪”能“常青”到现在,是在于它构建了一个“双赢”模型:对品牌而言,是一个低成本试水市场、直接与用户对话的机会;对商场来说,则意味着持续的内容焕新和客流激活。

今天虽然有市集IP做出了内容瓶颈,不过也有商场靠“持续快闪”赚得盆满钵满,比方说这个暑假最火的“兴趣目的地”之一——上海静安大悦城。

©图源小红书 @上海静安大悦城

在很多商场还在头疼“天热没人逛街”的时候,他们先接下了BLACKPINK世巡官方快闪的全国首展,而后又以“次元盛典2.0”为主题,一口气做了30多个人气IP的快闪,通过不停点燃年轻人的“小兴趣”,轮番轰炸大家的相册和钱包。

现在,以一线城市为代表的地产“房东”们都开始意识到:持续制造优质快闪,就是持续制造吸引力。

像深圳万象天地、上海西岸梦中心这些项目,已经不满足于运营好盒子里的固定品牌,也希望通过应接不暇的惊喜内容抓住街上的客流。允许品牌们在公共空间中“放飞”做快闪,把自己的空间“盘”成好逛、好买、好拍的内容乐园;

杭州天目里,上海静安嘉里中心、洛克外滩源等,则通过持续运营成熟的周末快闪市集,逐渐成为附近人们熟悉的“节假日压马路的目的地”选项。

你看,即便是“1.0版本”的快闪,只要选对赛道、持续跑下去,也依然能成为线下稳定的“流量收割机”。

©图源小红书 @深圳万象天地 @天目里

② 快闪2.0——测试市场

当大家都开始或多或少对「快闪」这个两个字儿开始有些审美疲劳的时候,一些擅长“造概念”的品牌开始玩起了新花样。他们把快闪的周期拉长到1-3个月,甚至更久,还给它们起了新名字,叫“慢闪店”、“游牧店”。

像GOODBAI、Tagi、Fakeme这些年轻品牌,就正在通过这种可移动、周期性的零售形式,探索更灵活、更轻盈的市场拓展方式。

©图源小红书@泽本家铜锣烧

毕竟在一个城市投入大量资金开设长期门店,不仅要承担高昂的装修和运营成本,还要面外部对业绩、闭店等动态的潜在舆论压力。选择以快闪形式“边卖、边移动、边测试”,反而能帮助品牌保留更多试错和调整的空间。

现在也有像宝马MINI、UGG等非日用品品牌,纷纷将“慢闪”作为策略,与消费者构建“可感知”的品牌体验。

©图源小红书 @绝对MINI

在这些限时空间中,品牌不再局限于商品陈列,而是通过融入周边产品、主题餐饮等多维元素,将品牌调性与价值观转化为一种可沉浸、可触摸、甚至可品尝的真实体验。

今天,有关“快闪”的定义,正在被不断拓宽边界。从“短期卖货”到“以多种方式渗透人们的生活”,从“制造流量”到“塑造品牌”。它不仅是一场限时游戏,更在成为一种全新的零售语言,以更灵活、多元的姿态与消费者对话。

③ 快闪3.0——“搞大事儿”

「快闪」的价值远不止于卖货,更是一种强大的品牌建设工具。

现在越来越多的品牌不再满足于展览式的、文绉绉的叙事方式,而希望通过更惹眼、更强烈的手法,用「快闪」打造庆典与奇观。简单来说就是重效果、重话题,短期见效、传播力强。

在这些快闪活动中,他们往往还会邀请明星、艺术家、KOL“站台”,在带动人气的时候,也为后续传播积累素材,延长传播周期、放大“种草”效果。

©图源 Moncler;NIKE

比方说去年10月奢侈品牌Moncler在上海黄浦江畔举办的Moncler Genius,以及今年3月 Nike 邀请王嘉尔担任策展人的西岸NIKE AIR MAX创新实验室,他们都把快闪做成了一个“地标性的大party”。

这些事件型的快闪,不仅营造了可感受、可拍照、可沉浸、可狂欢的真实体验,也了强化了大家的品牌心智,并借大家的分享,实现破圈传播。

REDMARKET ©图源微信公众号 @上海黄浦

03

在把快闪当作方法论,

塑造一种生活方式和兴趣买手

最后值得一提的是:现在做快闪也不限于品牌和商业了。IP、平台、个人创作者,甚至政府文旅项目,都开始用这个方式积累势能。

怎么说呢?

内容平台某书近期正在以“高频快闪”的方式不断激活线下消费场,不仅借“手串市集”赋能场空的商业空间,还用“REDLAND”“REDMARKET”这样的初始品牌IP,通过串联二次元、时尚、生活方式等板块的内容,为郊区小岛、政府的科创空间打人气基础。

IP和商场赚到了人气与金币,平台赚足了话题,年轻人的情绪价值也被满足了。

说到这儿,你大概也发现了——现在无论是消费品牌、城市文旅,还是大家熟悉的某音、某书,都在对“做快闪”上瘾。

与其说他们是在复制经典案例,不如说是在把快闪当作方法论,塑造一种“生活方式和兴趣买手”的形象。

04

后记

从卖货到造势,从测试到破圈,「快闪」让品牌在有限的时间和空间里,实现了无限的表达和触达。

或许可以这样总结:快闪的“火”,其实是一场品牌与消费者基于内容与体验的“合谋”。

©图源pinterest

无论是新消费品牌借快闪实现从0到1的市场破冰,还是商场正在学习通过快闪盘活流量,亦或是奢侈品牌不断通过快闪制造城市事件、强化品牌形象……

不断被“翻牌”的快闪,正揭示着生意的核心——传统的陈列与销售都只是基础环节,真正打动人心、让人想为止买单的,始终是那些有趣、有料,能引发共鸣的记忆和体验。

在快闪的世界里,没有永恒的店面,只有持续的相遇;没有单向的输出,只有双向的触动。这或许也成了大家爱去逛线下、品牌也热衷在街上做快闪的原因。

来源:感性城市SCity

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6