作为梅兰芳自上世纪三十年代起最得力的秘书、编剧兼智囊,许姬传几乎亲历了梅兰芳后半生所有重要的事件,他在写作《舞台生活四十年》之外,亦有诸多随笔与回忆。如1949年6月,许姬传随梅兰芳重回北京,参加中华全国文学艺术工作者第一次代表大会。返回上海,许应唐大郎之邀,在《亦报》发表了《梅剧团北行琐记》,共12篇,次年又连载了《梅边琐记》。这些随笔的发表时间,与所记事件距离较近,且许本人都在场,细节清晰,比其晚年的回忆更为准确。

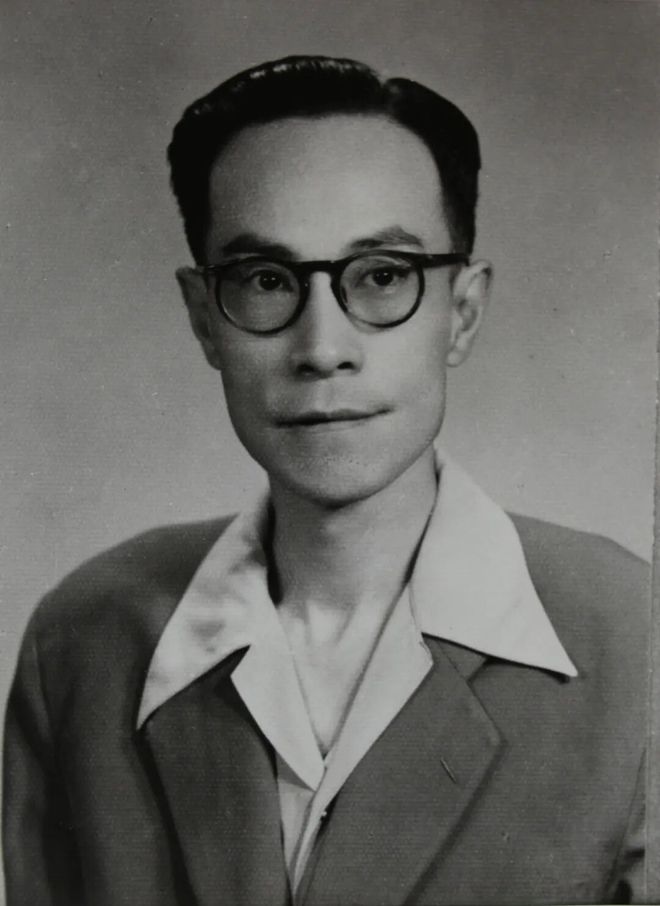

许姬传(1900—1990)中年时留影

三十余年后的1985年,已届耄耋的许姬传整理《七十年见闻录》,由中华书局出版,在其弟许源来的遗存中找到大部分《梅边琐记》的剪报,收入书中。《北行琐记》因为剪报遗失未得录入,他在书中自叙“《北行琐记》是记述一九四九年夏,梅兰芳先生由沪至京参加第一次文代会的活动情况,返沪后《亦报》主编唐大郎兄(云旌)嘱写此文连载”,“可惜《北行琐记》的剪报已佚,我再三回忆,如云烟过眼,渺不可追矣”。

2024年,我在《亦报》上检索史料,无意中看到了当年连载的《梅剧团北行琐记》与完整的《梅边琐记》。这些文字中,有不少情节是首次见到,可以作为梅兰芳史料的一些补充。

北归

梅兰芳自1932年11月移居上海,只在1936年9月短暂回到北平,停留了一个多月,再次北归,已是物换星移的十三年后。据《北行琐记》开篇所写,1949年6月22日,梅兰芳参加全国文代会南方第二代表团,乘火车从上海出发,梅夫人福芝芳,子女梅葆玥、梅葆玖,秘书许姬传俱同车北上。团长为冯雪峰,副团长为陈白尘,共77人。梅兰芳与周信芳、熊佛西、董天民同乘一个车厢。车上氛围极好,与会代表都是文艺界的杰出人物,高谈阔论直至深夜,这样的经历对于一直挑班唱戏的梅兰芳来说很是难得,许姬传记下了他的话:“我虽然游历过大半个地球,都是剧团跟各人的单独行动,像这样的集体旅行生活,还是头一次,尤其欣幸的是可以接触许多文艺专家,增长许多见识,可谓不虚此行,所以非常兴奋。”

24日早晨,车行到蚌埠,由于淮河新桥尚未竣工,“南二团”需在蚌埠停留十几个小时,再乘卡车渡过淮河。梅兰芳在蚌埠受到极其热烈的欢迎,许姬传在《琐记》中说“详细情形已散见各报,此处从略”,只记下著名翻译家李青崖的口占绝句:“桥断长淮觅渡忙,撑空火伞焰方张。心情解放终难锁,空巷人民看艺王”。更详细的报道,倒是见于当年7月6日沈苇窗在《罗宾汉》上发表的《梅兰芳在赴平途中》一文,沈引用许姬传给他的来信,详述在蚌埠停车时,不断有人高喊“梅博士在哪里,请站出来让我们看看”;有一百多位解放军请梅签字,签到十几个,有人大声说“太麻烦了,不必签了,请梅先生抬起头来,让我们看看吧”,要求签字的解放军战士才逐渐散去;蚌埠市政府请代表团在大中华饭店午餐,听说梅兰芳来了,烈日之下,几百人在饭店外等待,连对面四楼的平台上也站满了人。这些描述,与李青崖的诗十分契合,可知当日场面之盛。

26日午后到达天津,天津国剧公会在车站集体欢迎,北京国剧公会的叶盛长、白云生等人从北京赶来上车先行迎接,陪着梅兰芳同到北京。下午五点,南二团所乘列车正式到达北京站,梅兰芳约着许姬传下车同行,可许一看站台的情景,完全不可能了,于是一个人下车,找了一个人少的地方旁观。仅国剧公会就有几百人到场,打着红缎子横额“欢迎文代大会代表梅兰芳、周信芳”,会长叶盛章在车厢门口迎候,梁小鸾、云燕铭等人为梅兰芳献花,谭小培、萧长华等老演员也都亲临。自发欢迎的人就更多了,接站的队伍拥挤到无法前行。许姬传掐着表,梅兰芳在月台上足足走了有四十分钟,多亏叶盛章、叶盛长前拦后挡,才把梅给阻隔出来。车站的人说,开始很奇怪,为什么这一天站台票卖得这么好,超过以往的纪录。车到了才明白,这是大家听说梅兰芳乘这一班车到京,纷纷来买站台票迎接。

曾见过一种说法,1949年北京火车站有两场大规模的欢迎仪式,一次是宋庆龄女士由上海到北京,毛泽东、朱德、周恩来等国家领导人亲自到北京站迎接,再一次便是梅兰芳由上海返回北京,北京市民自发地到车站欢迎。《北行琐记》中的记载,为这一天的盛况增添了更多细节。

访旧

抵达北京后,梅兰芳全家及许姬传下榻在东交民巷的六国饭店,当晚梅的表弟秦叔忍请客,与到访的田汉、马彦祥、洪深在陕西巷的恩承居晚饭。恩承居是北京一家很有名的广东菜馆,梅兰芳、冯幼伟、齐如山等人早年就经常光顾,据说“蚝油鳝背”与“鸭油炒豌豆尖”,是他每来必点的菜,绿茵陈酒也很受他欢迎。恩承居的跑堂与掌灶,跟梅兰芳非常熟悉,分外亲切。许姬传的原文特别用括号注释:跑堂(现在应该称招待员),掌灶(现在应该说炊事员)。

用罢晚餐,梅兰芳便到大马神庙访旧:拜访王瑶卿、王凤卿昆仲。许姬传笔下,王瑶卿“虽然屡遭拂逆,还是诙谐谈笑,四座生春,决没有颓唐消极的姿态”,王凤卿则是“身体日见发福,比从前大了一个轮廓,初见几乎不敢相认。就是两耳有点重听,和他谈话必须要学《法门寺》贾桂念状子的派头,高声朗诵,一个字一个字的往下念”。王瑶卿是梅兰芳在本行当亦师亦友的先行者,王凤卿是梅兰芳从民国初到1936年合作二十余年的须生名家,这两人与梅的关系是极为密切的。而与梅兰芳并称三大贤的杨小楼、余叔岩,以及言菊朋、高庆奎、俞振庭、钱金福、范宝亭、许德义等旧日合作者,均已作古人,这十三年里北京京剧界的新陈交换,不知重回的梅兰芳,是否有“物是人非”的感慨。

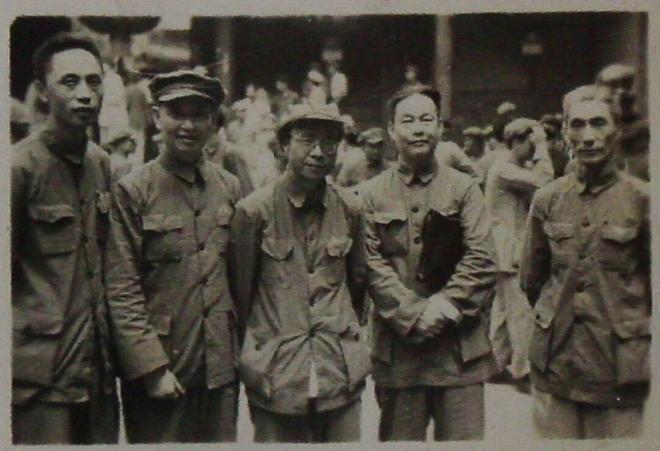

1949年6月28日,北平国剧公会欢迎全国文艺代表与延安平剧院同志合影

如今传世有一张1949年北京京剧界的大合影,时间为“中华民国三十八年六月廿八日”,题为“北平市国剧公会欢迎全国文艺代表暨平剧院诸同志合影”,也就是梅兰芳等人回到北京两天后,国剧公会为他们以及延安平剧院的同仁举行的欢迎仪式,地点可能是在樱桃斜街的梨园新馆。梅兰芳、周信芳身着西装,坐于身着长袍的萧长华左右,北京京剧界参与欢迎仪式的有谭小培、谭富英、李少春、韩世昌、徐兰沅、姚玉芙、叶盛章、叶盛兰、叶盛长、梁小鸾、许姬传、白登云等人,延安平剧院出席的有阿甲、马少波、罗合如等。照片上的人物一目了然,北京国剧公会的人多穿长袍,少数如梅、周及叶氏兄弟穿西装,延安平剧院则无一例外都穿着八路军军装,纪律严整。在场的很多人可能并没有意识到,一个崭新的时代即将到来。《北行琐记》也没有提到这一天的活动,但这张照片却有着划时代的意义。

除了京剧界的活动外,短暂回京的梅兰芳还探访了其他故旧,其中许姬传详细记录的是齐白石。齐白石当年将近九十岁,是第一届文代会的高龄代表,特地在庆林春宴请梅兰芳,请客这边是白石老人、看护夏小姐、“齐翁的一位门人(苏少卿兄之婿)美专教授”。这位门人就是李可染。受邀这边是梅兰芳、梅葆玖与许姬传。许文说“齐翁的食量很好,水晶肘子,跟美妃鸡吃了不少”,并即席送了一张红梅寿带鸟给梅兰芳。

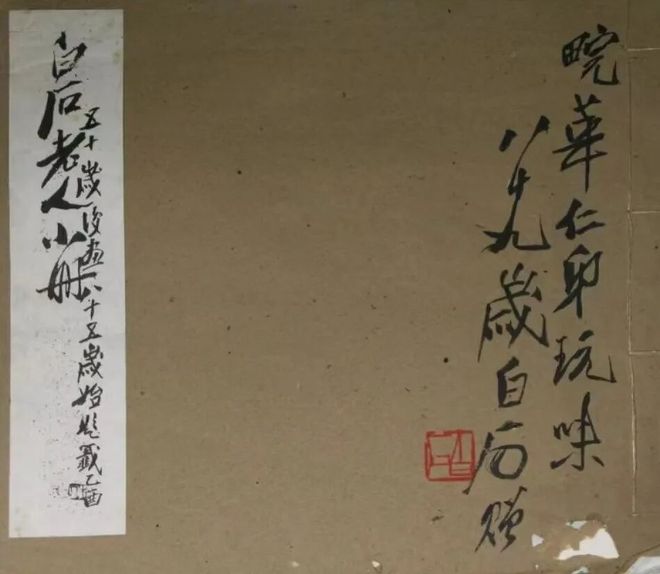

现存齐白石题赠梅兰芳的画册封面,“畹”字写法与《北行琐记》的记录完全一样

有意思的是,《北行琐记》所述,餐后他们送白石老人回家,又在齐宅小坐,齐白石拿出几本印刷的画谱与印谱,题字分送众人。写给梅兰芳那本,题畹华的“畹”字时,在“田”字旁加上一个“完”字,许写道“边上有人想告诉他错了,被我暗中止住,我觉得很有意思,因为字典上没有这样的一个字,可以当做纪念。等我空一点还想做一个小跋,写到那本画谱上去”。而今北京护国寺街梅兰芳纪念馆的藏书中,恰有一本齐白石题赠的画册,封面“畹”字正写作“田”加“完”。两相印证,可见许文所记,确有其事。

会场

《北行琐记》记录了一些全国第一届文代会的片段与花絮,如“文代会秘书处赠送给了各代表一套布的制服,梅先生第一天穿了这身新制服去开会,一推开六国饭店的玻璃门,门口几十个三轮车夫,不约而同的叫了一个碰头好”。梅兰芳、周信芳等人在会场有合影存世,大概穿的就是这身“布的制服”。

1949年第一次文代会现场,可见身着制服的梅兰芳与周信芳

还有些会场的实况,多是梅兰芳向许姬传转述的,也有一些可能是许从报上看到的新闻,转而写在自己的文章中。像“周恩来先生到会演讲,前后长达五六小时之久,对于平剧的重要性以及此后改革的程序,指示了许多正确的路线,并且提到了梅先生八年抗战,忠贞不贰的节志”,以及周恩来讲话之间,毛泽东出现在会场时,“会场里掀起了热烈欢忭的浪潮,大家跟了毛先生喊口号,新闻记者忙着找镜头,这样忙了卅分钟,才慢慢静了下来,周先生再站起来继续讲话,毛先生坐在旁边喝茶抽烟,随便休息,态度是那样和蔼,慈祥”,这种文字,很可能是梅兰芳的目中实景与心中实感,由许姬传写出。

1949年中华全国文学艺术工作者代表大会现场

大会第八天,即7月10日,梅兰芳作了题为“改革我们所演戏剧的意见”的发言,其中讲到改良戏剧,“我第一步先从改革舞台上旧时代遗留下来的许多不好的习惯着手,达到整齐清洁的目的。在这方面,总算有了一点效果。大家想必都看见了……但是这不过是扫除一部分多年积聚下来的灰尘而已,至于内容意识方面,虽然也随时在那里修改,但是今天想起来,感觉到还不够”。

“在十几年前,我离开了北平以后,只编了两出戏。一出是《抗金兵》,一出是《生死恨》,这两出戏是集中力量,提高观众对抗战的警觉性,此外没有机会再做其他工作。”

“这次在会中听到各位先生的高论,更感觉到我们所演的戏剧的内容有进一步改革的必要。不过这种工作相当艰巨,一方面要改革内容,配合当前为人民服务的任务,一方面又要保存技艺的精华,不致失传。关于这两点,希望人民政府和文艺领导机关指导协助,使我们得到正确的路线,使这千百年来遗留下来的文化遗产能够发扬光大,在新民主主义旗帜之下,在毛主席领导下,真正达到为人民服务的目的。这是兰芳跟本界工作者所希望实现的事。”

这次的发言虽未见于《北行琐记》,在《进步日报》《人民日报》《文汇报》等几种主流报纸上都予以刊出,很能体现梅兰芳“移步而不换形”的主导思想,这也是他第一次对新中国的戏剧改革公开发表意见。

从这一时期开始,梅兰芳在许姬传等人协助下,很快对演出剧目文本进行修改,以适应新形势的需要。同年10月14日到23日,梅兰芳在北京长安戏院连演10天,《宇宙锋》去掉了含有“赵忠替死”的相关念白,又应邵力子的建议,将“修本”一场中“三纲五常”改为“羞恶之心”;《女起解》【反二黄】中,改掉苏三拜别狱神的唱词;《凤还巢》的唱词与念白也做出多处修订。

外纪

许姬传的《北行琐记》,只记到他们同游颐和园为止。实则梅兰芳这次北归虽只有一个多月,但事情着实不少,参加文代会外,像中华全国戏剧工作者协会,即中国戏剧家协会的前身,7月24日在北京成立,他作为委员出席。7月25日在长安戏院为全国文代会演出《霸王别姬》,毛泽东亲临剧场观看。7月29日、30日在民主剧场为国剧公会义演《宇宙锋》《霸王别姬》。原定8月1日在长安戏院义演,与周信芳合演《打渔杀家》,梅兰芳身体不适,登报公示,改到8月3日演出。直到8月8日,梅全家一行才得登车回沪。

1949年7月25日,梅兰芳为“文代会”演出《霸王别姬》戏单

《北行琐记》之后,许姬传不时在《亦报》上刊登一些文章与讯息,于1950年3月到9月长期连载《梅边琐记》。我反复搜检,计有八十余篇,而他晚年收在《七十年见闻录》里的只有六十多篇。未录旧文中,有不少值得保存的历史细节。其中文献价值较高的,如1949年12月8日《四大名旦成名以来的第一次合影》一文,尽管未列入《梅边琐记》的连载里,但详实地记录了梅、尚、程、荀四人唯一一次正式合影的前后过程,弥足珍贵。

1949年9月初,梅兰芳因参加新中国第一届政治协商会议与开国大典,再度回京。据许文记载,10月,自西安赴京邀约程剧团的赵清泉,与许商议,想请四大名旦合影一次留作纪念。当时程剧团正在天津演出,等程砚秋返京,梅剧团又要赴天津演出,很难碰头。正巧旧剧科的王颉竹拿着北京市政府救灾委员会的信向梅兰芳接洽,想组织一场四大名旦同台的义演。梅兰芳于是推迟原计划10月28日开始在天津的营业戏,义演定于10月29日。许姬传在《梅边琐记》里专有一篇《梅尚程荀会串》,详记了此场演出。剧目有张云溪、尚长春《白水滩》,马富禄、小翠花《打刀》,尚小云、荀慧生《樊江关》,大轴是《回荆州》,程砚秋、梅兰芳分饰前后孙尚香,谭富英饰刘备,奚啸伯饰乔玄,杨宝森饰鲁肃,裘盛戎饰孙权,侯喜瑞饰张飞,李多奎饰吴国太,萧长华饰乔福,于世文(许文记为杨盛春)、孙毓堃分饰前后赵云。这个阵容蔚为大观,几乎集合了当时北京京剧界所有一流演员,四大名旦同台更是多年未见。

历史上唯一一次“四大名旦”的正式合影

许文所叙,经他建议,在义演前一天,就是10月28日的下午四点,在同生照相馆集合,除四大名旦单独合照外,还有加上赵清泉、许姬传的留影,共拍了六种样式。拍照完毕,众人齐赴东兴楼饮宴。正在点菜的时候,忽然进来许多青年人,拿着纪念册要请四大名旦签字留念,有七八十人,签字便签了许久,经东兴楼的跑堂介绍,才得知是到北京参加全国体育协会的青岛运动员,住在东兴楼上层,闻讯赶来。签字时荀慧生签得最慢,想让程砚秋代签,入席饮酒后,程砚秋说:“当着本人的面,让我替你代签,这不是找挨骂!”荀慧生说:“我这个慧字,头上两串糖葫芦,太不好办。”这些拍照前后活灵活现的细节,只在许姬传文中见过。照片拍下的,是历史上难得的一瞬,而这些文字,将前因后果记述下来,为后人了解这些事件与人物提供了更多参考与注解。

早在二十世纪二十年代的十年间,梅兰芳每到上海演出,赵叔雍都会在《申报》上开辟一个专栏,名为“梅讯”,从梅兰芳到达,直至离开,每日一篇,把梅兰芳的行止安排、社会交游、演出情况、诗画往来等等全都写下来,1920年到1929年五期演出下来,《梅讯》写了有将近十万字。许姬传的《北行琐记》与《梅边琐记》,在体量上虽然比不了《梅讯》,仍是关于梅兰芳生平乃至京剧历史的重要史料,特别是记述新旧时代交替背景下梅兰芳的思想与行为,有着独家的视角。赵叔雍、许姬传的记录,有着共同的优缺点,生动详细,亦会夸张失实,但这并不妨碍后人于种种细节中,发现各个历史人物与事件的真身,搜读史料的乐趣也正在于此。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6