今年是被毛泽东称为“马背书法家”的舒同先生120周年诞辰。

作为新中国书法艺术的开拓者和奠基人,舒同度过了“革命加书法”的一生。

三十余年前,他曾这样勉励后辈:“希望年轻的同志们能够真正地立志做书法家,而不单单是做书法活动家……”这番话如今读来依旧振聋发聩。

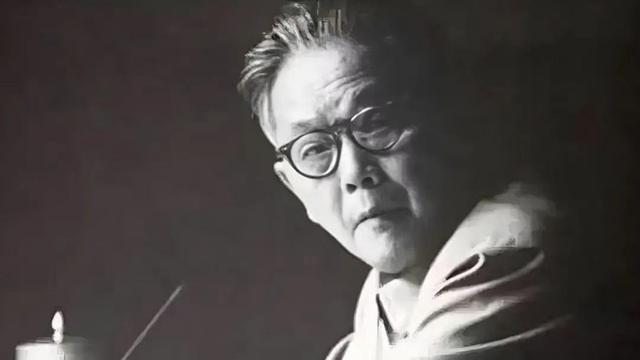

舒同(1905—1998)

一手握枪,一手执笔

1905年,舒同出生于江西省东乡县的一个普通农民家庭。作为家中独子,父母想尽办法送他去私塾读书。在梁翘先生的引导下,舒同从5岁起就对书法产生了浓厚兴趣,他开始描红临帖,从颜真卿、柳公权入手,打下了坚实的书法基础。年龄稍大一点后,他便开始练习王羲之、何绍基、钱南园等名家字帖,苦练楷、行、草、隶、篆等各种字体。

买不起笔墨纸砚,舒同就砍小竹子制作笔管,用黄麻丝做笔尖,制作成各式各样的竹毛笔,还用黄栀子、红粉石或锅灰等磨碎拌水做成各种颜色的墨。得到一张毛边纸,他会反复利用,用自己制作的不同颜色的“墨汁”反复在上面书写。

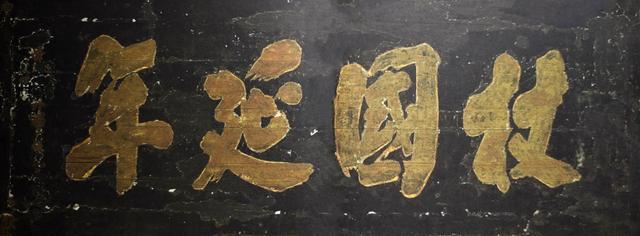

从懂事起,舒同就视颜真卿为精神偶像,颜真卿的人品气节始终影响着他的精神世界。他曾为乡人书写“杖国延年”四个大字,赢得“神童”美誉。14岁时,一位先生请他题写“如松柏茂”寿匾,他刚健雄厚、大气磅礴的书法在家乡引起轰动。

舒同年少时所书“杖国延年”

1921年,16岁的舒同考入江西省立第三师范学校。他深受五四运动的影响,与同学组织“马克思主义研究会”。1926年,舒同加入中国共产党。翌年,被国民党通缉的他化名舒文藻,踏上了流亡之路。此时,他的家被抄没,儿子不幸夭折,家人都受到牵连,但他内心依然相信光明。流亡安徽期间,吃不上饭的他不得不靠卖字为生。

1930年8月,舒同终于在赣东南找到了红军,如同离家多年的游子一般,找到了回家的感觉,就此开启了“一手握枪,一手执笔”的传奇人生。当他看到毛泽东书写的对联时,感到非常钦佩,他欣喜地意识到,书法也能作为武器,能鼓舞士气。在中央苏区反“围剿”斗争中,他发挥自己的特长,书写大量宣传标语。1932年漳州战役后,毛泽东首次见到舒同,称赞他的字写得好。

在长征路上,舒同以笔为枪,在紧张的战事之余书写大幅标语,宣传革命真理。没有纸笔的时候,他就捡树枝在地上划拉。在马背上,他仍不忘练字,用手指在裤腿上比画。毛泽东见此情景,笑称他为“马背书法家”。每到驻地,他都不休息,而是提上一个小桶、拿上刷子,到路边墙上刷写标语口号,宣传革命主张,鼓舞红军士气。

1937年,毛泽东指名让舒同为延安的中国抗日军政大学题写校名和校训。如今再看“团结、紧张、严肃、活泼”这8个大字,可见舒同当时的书法已不完全是楷书,而是融入了自己对颜体的理解。

舒同为中国抗日军政大学题写校名

不收弟子,不办个展

从上世纪40年代末到80年代初,是舒同书法艺术的鼎盛时期。

战争年代,舒同在肩负重要军政职务的同时,从未间断对书法的研习。他在战火中逐渐形成了独树一帜的“舒体”。所谓“舒体”,又称“七分半书”,结体上楷、行、草、篆、隶各取一分,风格上颜真卿、柳公权各取一分,清代大家何绍基取半分,合为“七分半”。这种独特的融合方式,体现了舒同“先与古人合,后与古人离,取诸家之长,创自己风格”的艺术理念。

1961年,在济南千佛山医院疗养时,舒同与山东书画家关友声相识,关友声收藏的大量碑帖令他着迷,儿时对碑帖的渴望终于得到了满足,两人经常在一起挥毫泼墨,研究古人的墨迹。

1963年,舒同调任陕西省委书记处书记。来到陕西后,他的书法墨迹多了起来。1965年,他创作的毛泽东《沁园春·雪》六条屏,楷、行、草三体并用,豪迈恣肆又富于节奏,完美契合了这首词的宏大气象。这幅字被认为是他的代表作之一,甚至有“中国书法史上的第三行书”之美誉。

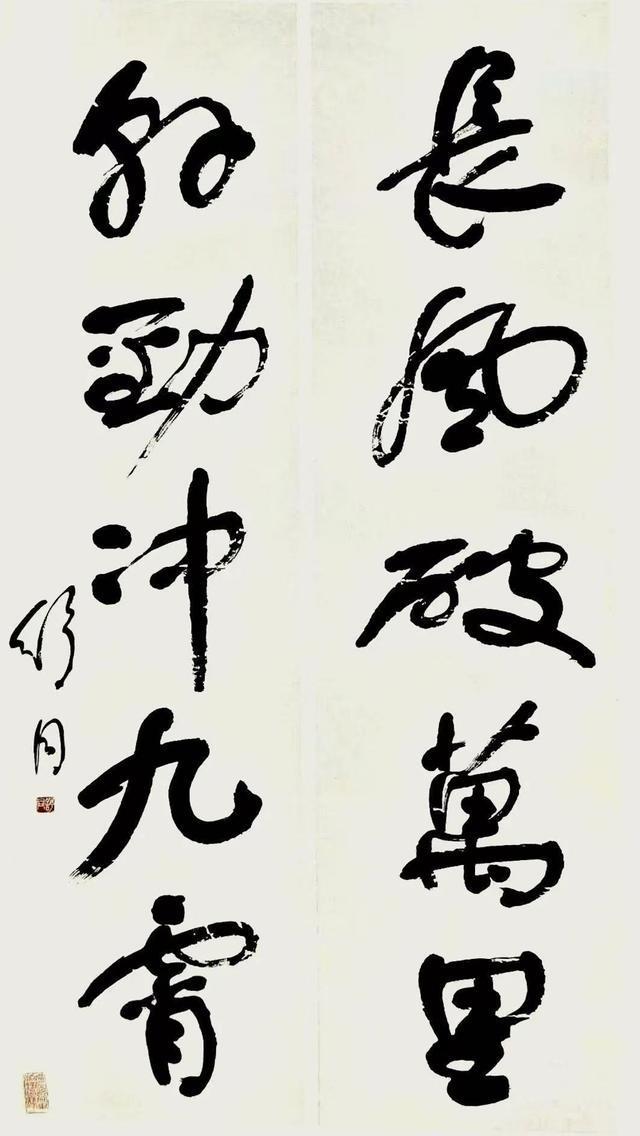

舒同《毛泽东诗·长征》

1980年11月,舒同带领中国书法家代表团访问日本。日本书法家太平山涛发现,眼前的这位中国书法家看似稳重安静,内心却充满着军人的气魄。他的书法并没有刻意遵循哪个门派,而是结合了很多书家的精髓。在日本书法家眼中,舒同的书法表达出中国人的哲学,从笔墨中可以看出,他的心中充满着希望。

舒同等人回国后不到半年,中国书法家协会于1981年5月成立,舒同被理事会一致推选为书协主席。晚年的舒同虽誉满天下,却始终保持着谦逊朴实的本色,他不收弟子、不主张办个展,却对求字者有求必应。“先生为人谦恭,从来不拒绝来寻求帮助的人,他一生都是在无偿地为人民写字。”知名书法家张旭光说。

舒同 《长风干劲五言联》

上世纪80年代,北大教授王选发明了汉字激光照排系统,在酝酿开发现代字库时,舒同和夫人王云飞将舒体艺术无偿献给了北大方正。1994年,方正舒体字出现在中文操作系统中,随着电脑的逐渐普及被广泛应用。

1991年,舒同抱病出席了庆祝中国书协成立十周年的“中国书法艺术博览会”和中国书协第三届代表大会。在开幕式的书面致辞中,他这样写道:“我希望年轻的同志们、年轻的书法家们,能够真正地立志做书法家,而不单单是做书法活动家,面壁十年,争取写出一二幅传世之作,这样才能对得起自己,更对得起祖宗。”

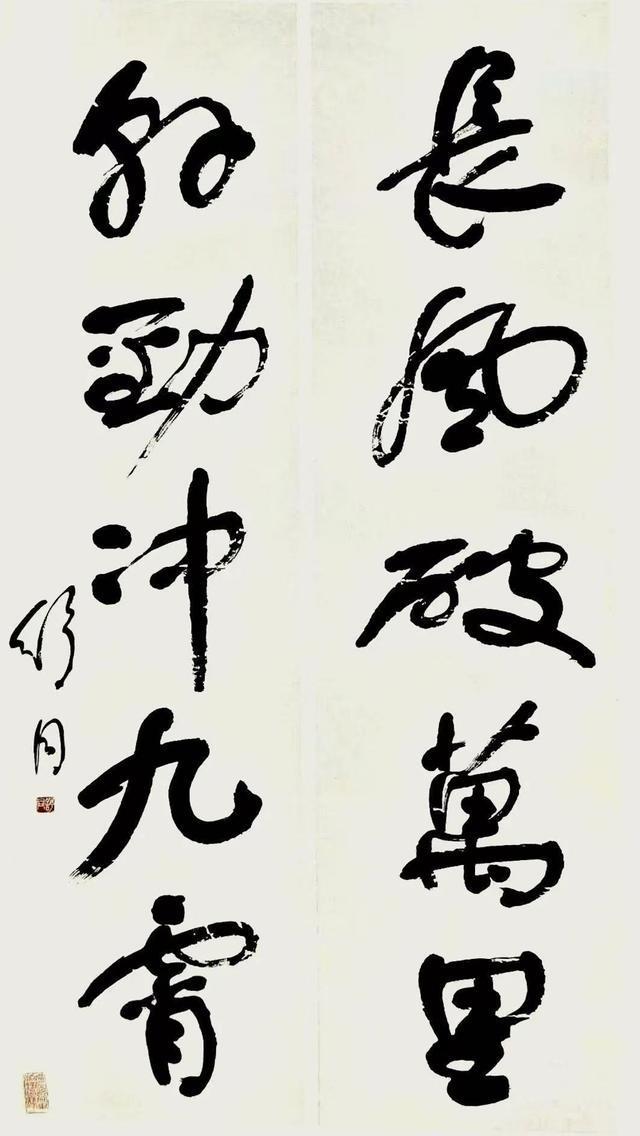

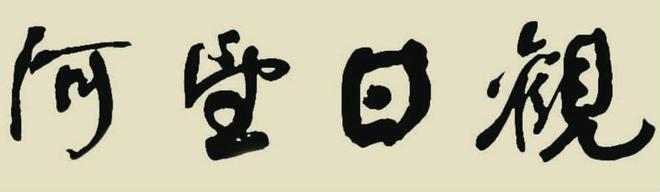

舒同 《观日望河》

与上海的不解之缘

舒同与上海有着特别的缘分。

1949年4月,舒同随解放军进驻上海,担任中共中央华东局常委、宣传部部长、文教委员会主任等职。

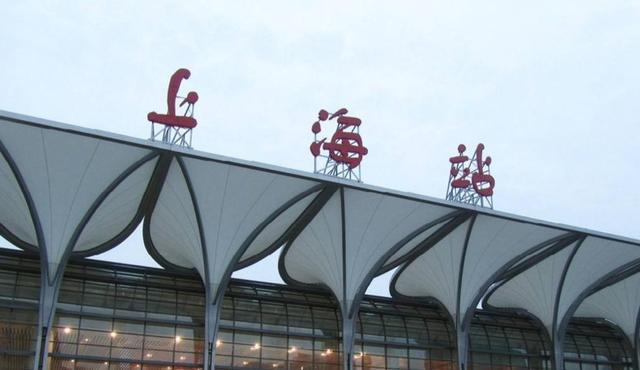

他应邀为上海火车站题写站名,为同济大学、华东师范大学、上海戏剧学院等院校及公共场所题写铭牌。舒体字就此融入上海这座城市的肌理中,而上海也逐渐成为舒体字最流行的地区之一。

舒同题写的“上海站”

舒同的儿子舒安曾经问他:“您书法最大的特点是什么?”舒同想了想说:“我的书法是全部藏锋的。”在舒安看来,父亲之所以“藏锋”,与其所经历的革命历程中的艰难险阻有关。与传统的文人书法不同,他的笔墨是在战火与建设中锤炼而成的,始终有一种壮怀激烈、慷慨悲歌的革命气概。

启功先生曾题赞舒同:“千秋翰墨一舒同。”知名书法家沈鹏曾评价其书法:“雄健中不失萧散,规范中充满自由,筋骨森然而意志超然。”

《中国书法》杂志社主编兼社长朱培尔对记者说:舒同的书法艺术是中国书法从传统走向现代的重要桥梁。他打破了门户之见,推动了碑帖的融合。他以实践调和二者,将碑的雄强与帖的韵致相结合,为现代书法的多元发展提供了路径。这种融合的思路影响了后来的许多书家,促使书法从古典范式向现代审美过渡。

在技法上,他融汇古今,在精神上,他契合时代,既承续了古典书法的精髓,又开辟了现代审美的可能性。“舒体”不仅是其个人风格的标志,更象征着中国书法在20世纪转型过程中的探索与突破。

舒同还通过自身的影响力不遗余力地推动书法教育的普及。他的作品常见于报刊、牌匾等公共领域,使书法发挥文化传播功能,成为传统艺术现代转型的典型代表。

据悉,为纪念舒同诞辰120周年,上海市文艺评论家协会等单位将于今秋在上海海派艺术馆举办舒同书法艺术研讨会及文献展,对舒同的书法艺术进行一次全面的学术性梳理,并对20世纪中国书法史进行回顾。

原标题:《纪念舒同:做真正的书法家,而不是书法活动家》

栏目主编:龚丹韵

来源:作者:解放日报 陈俊珺

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6