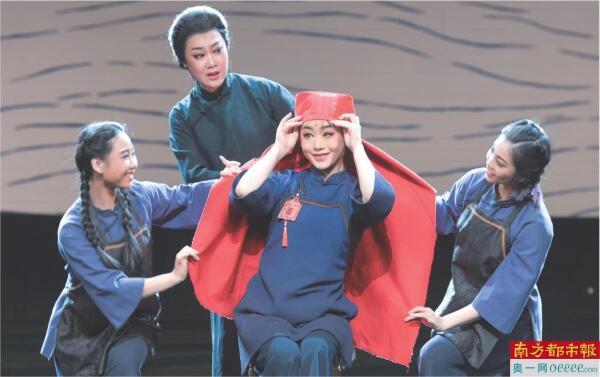

舞台之上,粤剧《红头巾》以“诗化戏曲”的独特美学理念,将苦难题材升华为富有感染力的艺术新篇。 广东粤剧院 薛才焕 摄

两名新加坡观众手持粤剧《红头巾》的戏桥合影。 广东粤剧院 杨佳 摄

2025年9月的新加坡,因中新建交35周年和新加坡建国60周年的双重喜庆而洋溢着格外热烈的氛围。9月11日至12日,新加坡新传媒剧院的灯光三度为粤剧《红头巾》点亮。在这座狮城新兴的表演空间内,来自全球的观众与舞台上跃动的“中国红”交相辉映,共同完成了一场跨越百年的历史对话——广东粤剧院的艺术家们,以岭南粤剧这一经典艺术形式为载体,将“红头巾”的不朽精神,再度镌刻进中新文化交流的崭新年轮。

一部粤剧

唤醒两地共通的集体记忆

“命生好丑唔怕捱,几大都要捱过来……”舞台之上,三水女儿卢带好与姐妹们的唱词铿锵有力,字字句句叩击人心,台下观众眼中纷纷泛起泪光。这些用粤语吟唱的生命史诗,穿越近百年的历史烟云,在新加坡的剧场中焕发出全新的生命力。

这并非《红头巾》首次在狮城引发情感共鸣。2024年7月,该剧首次登陆滨海艺术中心便掀起观演热潮,成为当时文化界的一段佳话。时隔一年,《红头巾》以全新“明星版”阵容再度赴新,会聚了粤剧界多位顶尖艺术家:一级演员、国家级非物质文化遗产代表性传承人、文华表演奖与梅花奖双料得主曾小敏,一级演员、梅花奖得主麦玉清,一级演员文汝清、朱红星,以及二级演员唐思果、翟春燕等名家联袂登台,为观众呈现了一场无可挑剔的艺术盛宴。该剧由著名导演张曼君执导,一级导演莫非编剧。

适逢中新两国建交三十五载,又值新加坡甲子华诞,《红头巾》此次受邀演出,意义早已超越舞台上流转的光影与悠扬的唱腔。它更像一座跨越时空的文化桥梁,将红头巾“吃苦耐劳、自强不息、社会为先”的精神内核,在新世纪的时代坐标中再度点亮。

舞台之上,粤剧《红头巾》以“诗化戏曲”的独特美学理念,将苦难题材升华为富有感染力的艺术新篇,让新加坡观众真切感受到中国地方戏曲的现代性表达与国际传播力。演出落幕时,观众久久不愿离去,雷鸣般的掌声在剧场内经久不息。许多观众眼含热泪,轻声感叹:“这是属于我们先辈的故事,是刻在血脉里的记忆。”

一段历史

铸就城市精神的核心基因

从麦士威路地铁站内栩栩如生的群像浮雕,到国家美术馆门廊上定格的坚毅身影;从小学课本里激励人心的榜样课文,到国庆庆典上令人瞩目的巨幅画像——红头巾精神早已渗透进新加坡的每一个角落。新加坡前总理李显龙曾高度评价,称她们是“建国一代的脊梁”;《联合早报》曾刊发《没有红头巾女工,50年代高楼建不成》的深度报道,铭记她们的贡献;广播电视局专门推出26集连续剧《红头巾》,让这段历史走进更多家庭;每逢新加坡国庆庆典和华人新年“妆艺”游行,队伍中总能看到红头巾的标志性身影,成为传承记忆的重要载体。

回溯历史,20世纪30年代,数以千计的广东三水女性怀揣着对生活的希望远渡南洋,戴上标志性的红头巾,投身艰苦的建筑行业。她们用瘦弱的肩膀扛起了新加坡城市化进程的重任,用坚韧的生命书写了华人移民史上一段动人的篇章。2015年,最后一位红头巾黄苏妹与世长辞,象征着一个时代的落幕,但红头巾精神却在此后获得了前所未有的传承与弘扬。

当这段尘封的南洋奋斗史,与悠扬婉转的岭南粤韵相遇,便催生出这部直抵人心的粤剧《红头巾》。该剧领衔主演曾小敏深刻解读:“这些女性不仅是新加坡物理空间的建造者,更是这座城市精神价值的奠基者。她们用最朴素的行动,诠释了何为‘坚韧’,何为‘大爱’。”

一条纽带

联结两地的情感与文化

中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使曹忠明,在首次观看粤剧《红头巾》后给予高度评价:“演出极为精彩,演员们演技高超且全身心投入,给我留下了深刻印象。”剧中先辈下南洋时艰苦奋斗、坚毅克服困境的精神,让他深受触动:“这种‘一定要克服困难、一定要坚持下去’的信念,值得我们每个人学习。”恰逢中新建交35周年,曹大使强调,此次演出“恰逢其时,具有特殊意义”——它紧密联结了新加坡的华侨华人群体,充分彰显了两国深厚的历史渊源与人文纽带。

新加坡前副总理王瑞杰则从精神传承与价值观塑造的角度解读:“红头巾是从广东走出的、极具毅力与吃苦耐劳精神的女性。她们在艰苦环境中为新加坡的建设付出巨大贡献,更默默承担起照顾家庭的责任,树立了崇高的价值观典范。这对学生和年轻人的品格培养至关重要,是无可替代的榜样。”

“粤剧《红头巾》在中新建交35周年、新加坡建国60周年之际上演,意义非凡——它既彰显了华人移民与新加坡国家发展不可分割的血脉联系,也体现了文化艺术在传承民族记忆、促进社会认同中的重要价值。”新加坡戏曲学院董事林焕章如此评价。他认为,此次演出不仅是中新两国戏曲交流的重要成果,更推动了两国在文化共情、历史共鉴与创作共融方面的深度合作,充分展现出文化作为桥梁,连接历史与当下、本土与世界的强大力量。

采写:南都记者 周佩文 通讯员 林楷虹 祝燕彩 实习生 罗彦清

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6