乾隆与礼玉:从玉琮误读到复古再造

中国日报9月2日电(记者 赵旭)有一位中国皇帝酷爱玉器,他命工匠雕琢无数精美器物,为古今玉作赋诗,钻研其历史,甚至为十七个儿子中的十四人取名时,都采用了与"玉"相关的字(其余三子早夭,未及命名)。

这位皇帝,便是被称为"玉痴"的清乾隆帝(1711—1799)。

乾隆对玉的痴迷,最为典型的体现,是他对"玉琮"的重新诠释。琮乃上古礼玉,形制为外方内圆,圆管套于方棱之中,被认为寄托了先民的宇宙观,象征权力与信仰。长江下游流域良渚文化(公元前3300—前2300年)中晚期出土了很多玉琮。

然而,乾隆并未真正理解清宫收藏的良渚玉琮——他甚至不知这就是成书于公元前三世纪左右的《周礼》中所列六大礼玉(璧、琮、圭、璋、琥、璜)之一。

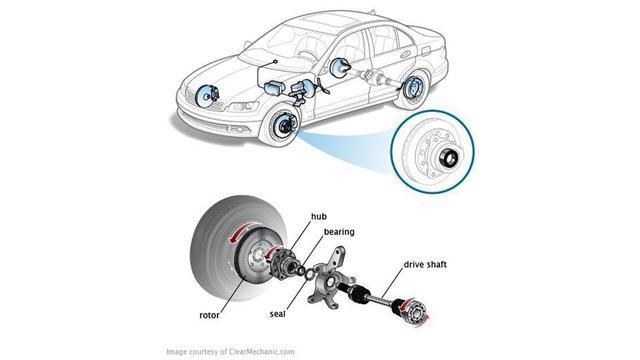

经过一番考证,乾隆认定此物为"辋头"。"辋"(wǎng) 指的是车轮的外周部分,也就是我们接触地面的车轮框圈,有时称为"牙"。"辋头"则通常理解为车轮辋附近的末端或连接部件,比如轮辋与轴之间的连接结构。这种功能近似车轴的轴承或固定装置。坚信自己判断的乾隆还命玉工将这一结论雕刻在玉琮表面。

古代的"辋头" 台北故宫博物院提供

现代的车轴

这些玉琮,既包括良渚玉琮,也有起源于黄河上游齐家文化(公元前2300年至前1500年)的齐家玉琮。乾隆将它们加以巧思改造,或加金属内胆,或配以带孔盖,使之化作笔筒、香炉或是花插。如今,这些玉器有的在北京故宫博物院和台北故宫博物院中保存,有的则散藏海外博物馆。(图4-6 玉琮改制 台北故宫博物院提供)

哈佛大学中国与亚洲史教授欧立德(Mark Elliott)在其2009年的著作中称乾隆为"天命子,世间人"("Son of Heaven, Man of the World"),乾隆是中国历史上在位时间第二长的皇帝,统治中国长达六十年之久。他于1796年主动逊位,以示对祖父康熙帝(在位六十一年)的尊崇。

如同无数中国人一样,乾隆为玉的温润光泽与清脆声响所倾心。一件精雕细琢的玉器——如薄胎玉碗——总能令他爱不释手。与此同时,作为满族统治者,他也深知玉所承载的文化与政治象征,能够彰显其统治的合法性。

还在太子之时,他便赋诗称颂玉之高洁,赞其温润内敛之光,如仁者之德。即位之后,他更确保新疆的和田美玉可以源源不断地输往京师和江南的玉器作坊。

和田玉最早被帝王知晓,要追溯至西汉张骞出使西域(公元前2世纪)。张骞归报汉武帝,说远方有佳玉,或见于河中,或藏于深山。自此,和田玉沿丝绸之路输往中原帝都。宋徽宗赵佶曾敕撰三十卷《宣和博古图》,其中著录了宋代皇室在宣和殿收藏的自商代至唐代的青铜器839件。后世玉工以其为范本创作。今天北京故宫所藏的一件宋代玉炉,即可在《宣和博古图》中找到对应的画作。而这件玉炉的木盖与玉顶是清代添加的,大概是受清代某位皇帝之命,而这人极可能正是乾隆。

乾隆与徽宗相隔六百五十余年,他对这位因昏政而致北宋覆亡的皇帝,怀有复杂心情。1127年,徽宗被金人俘虏,残破的宋廷南渡江南,建立南宋,二百四十余年后终为元朝所灭。乾隆虽贬斥徽宗不堪为君,却难掩对其书画造诣与艺术成就的钦佩。而他真正效仿的,正是这位帝王艺术家的鉴藏姿态。

乾隆一生作诗四万余首,其中约八百五十首咏玉,其间二百八十首专咏他亲手把玩过的古玉。南京博物院古玉专家左骏指出:"乾隆对古玉的喜爱,与其自幼受儒家文化熏陶而产生的对中华文化的强烈归属感有很大关系。"

与宋徽宗类似,乾隆也试图通过自己的研究来拓展对古物——尤其是古玉——的理解,但成效参差不齐。台湾玉器专家邓淑蘋在其2019年出版的《乾隆皇帝的智与昧》中指出:"他大约一半的判断是正确的。"书中罕见地呈现了一位皇帝虽苦心求索,却仍时有误判的心路历程。

乾隆对良渚与齐家文化玉琮的误判就是一个例证。尽管乾隆知道琮是重要的礼玉,他却只识得晚期形制,与公元前3300年至前1500年的早期玉琮相去甚远。(耐人寻味的是,他将第七子取名"永琮",最为钟爱,此子却不幸于两岁夭折,令乾隆痛彻心扉。)

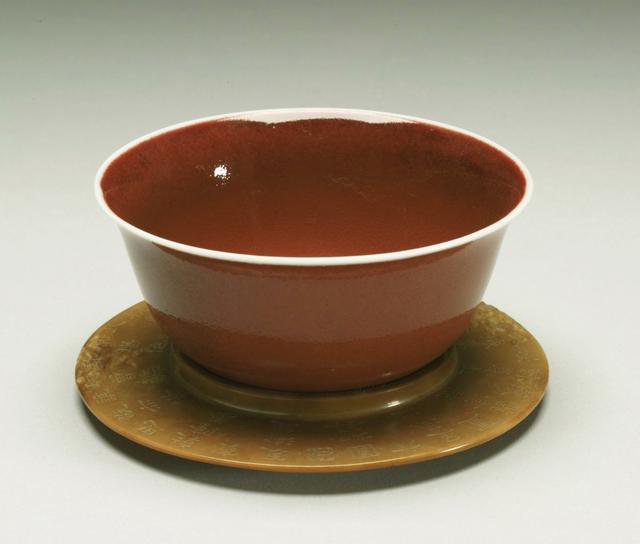

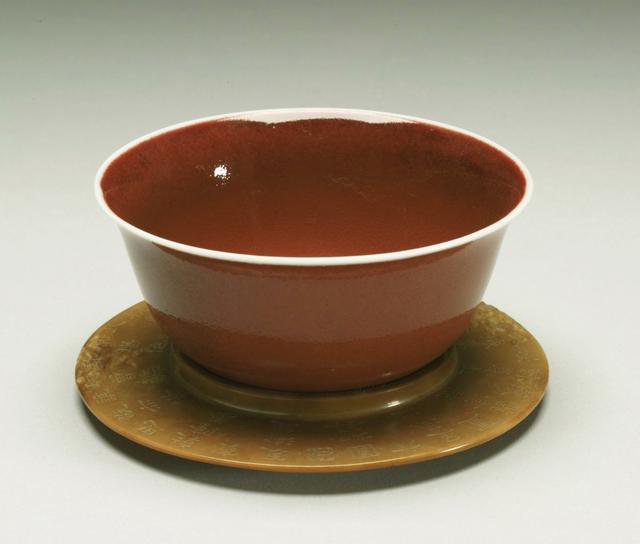

还有一个例子,乾隆见到商周时期内缘微凸的有领玉璧,竟误以为是茶托,并命人制作同套茶盏相配。

有领玉璧和与茶盏组合的玉璧 台北故宫博物院提供

有领玉璧和与茶盏组合的玉璧 台北故宫博物院提供

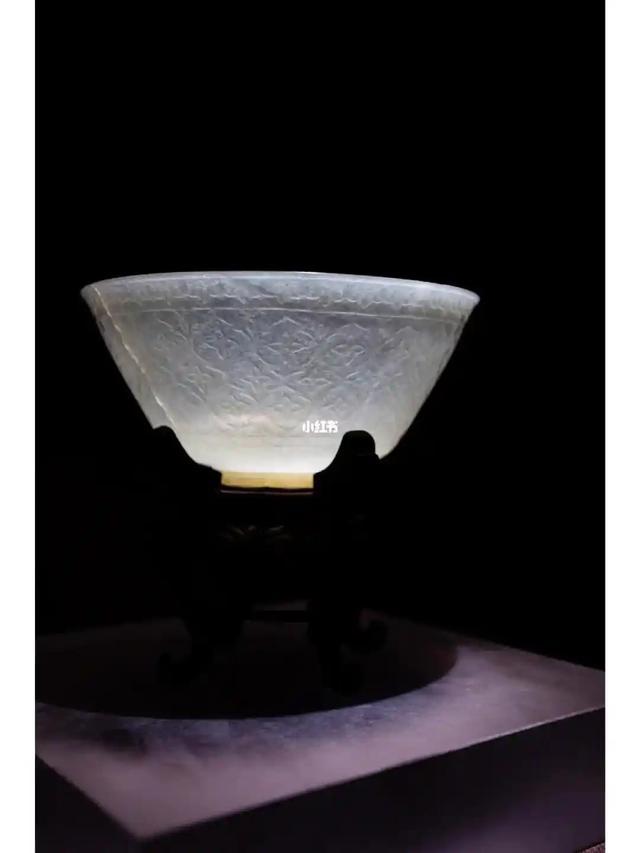

与此同时,乾隆亦将目光投向外来玉器。1768年,他在一篇考辨文章中准确地指出"痕都斯坦"(Hindustan)指的是印度北方。十八世纪中叶以来传入清朝宫廷的伊斯兰风格玉器被称为"痕都斯坦玉",这些玉器的产地多归属莫卧儿帝国或奥斯曼帝国。

其中一件玉碗,由于薄如纸的器壁令乾隆赞叹不已,他认为此乃中土工匠难以企及之作。在这里,乾隆明确区分了自己眼中精雅绝伦的器物与迎合市井、矫饰浮华的器物——后者正是当时苏州部分玉器作坊的典型风格。为了阻止繁复庸俗的雕刻对珍贵的和田玉料的糜费,回归典雅,乾隆提出"复古"的主张。而他对古玉的再利用,未尝不是这种主张的延伸。

事实上,被良渚玉琮所激发灵感的,绝非乾隆皇帝一人。良渚文化晚期,将琮制得愈发高耸,分节相迭,高达半米,寄托沟通天穹的祈愿。至十二世纪的宋代,此式再现于瓷花瓶,被称作"琮式瓶"。十六世纪的明代文献中,已对"琮式瓶"有确切记载。

中华记忆,从未遗忘。

来源:中国日报网

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6