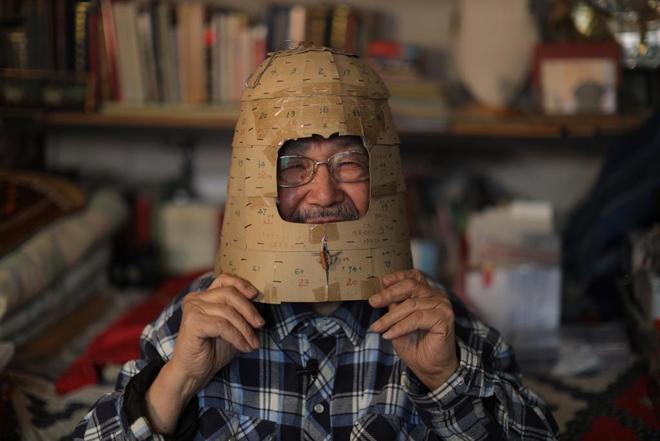

90岁白荣金妙手回春多件国宝,最大梦想是建一座甲胄博物馆

今年已经90岁高龄的白荣金是中国考古界和文博界的传奇人物,不过他自称只是一名“老战士”。在将近70年的工作中,不计其数的出土文物经由他的妙手而回春,其中包括一些被国家文物局禁止出境展览的国宝级文物,比如河南殷墟妇好墓出土的嵌绿松石象牙杯、湖南长沙马王堆汉墓出土的T形帛画、河北满城汉墓出土的金缕玉衣和长信宫灯。

但他却对复原出土甲胄工作情有独钟,白荣金对澎湃新闻表示:“我希望能建成一个有中国特色的甲胄博物馆,馆内有商代的铜胄、西周的铜甲胄、春秋战国的皮甲胄、两汉的铁甲胄等,还有与之配套的战车、战马、武器。除了文物之外,还应该有一个手工作坊,让观众能体验到制造各类甲片、编制甲胄的过程。最好还有一个实验场,进一步让观众了解这些甲胄的防护功能,看它们能不能经得起箭射刀砍。”

今年5月18日,美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆归还了子弹库帛书第二卷《五行令》和第三卷《攻守占》。之后,中国国家文物局举办了一个讨论楚帛书后续复原工作的会议,并特别邀请文保专家白荣金出席,因其曾于2001年前往华盛顿参与研究过帛书残存的揭剥工作。

主办方没想到的是,这位老先生竟然不在北京、而是在出差:他和女儿白云燕应宁夏文物考古研究所之邀,与该所工作人员合作、清理、复原一件秦末汉初时期的铁甲。

白荣金。本文图片如无特殊标注,均为受访者提供。

今年已经90岁高龄的白荣金是中国考古界和文博界的传奇人物,不过他自称只是一名“老战士”。在将近70年的工作中,不计其数的出土文物经由他的妙手而回春,其中包括一些被国家文物局禁止出境展览的国宝级文物,比如河南殷墟妇好墓出土的嵌绿松石象牙杯、湖南长沙马王堆汉墓出土的T形帛画、河北满城汉墓出土的金缕玉衣和长信宫灯。

妇好墓出土的嵌绿松石象牙杯。视觉中国 图

满城汉墓出土的金缕玉衣。视觉中国 图

河北满城汉墓出土的长信宫灯。视觉中国 图

1935年出生于北平的他,高中毕业就进了中国科学院的考古研究所(1977年改属中国社会科学院)。那个时候,中华人民共和国建立不久,百废待兴,亟须人才,即使像考古所这样的科研机构也会直接去中学招聘。白荣金1956年8月进了考古所,仅仅一个月后就成为夏鼐先生担任总队长的黄河水库考古队的一员。他被分派到位于河南陕县、以仰韶文化和龙山文化为主要内涵的庙底沟遗址,在安志敏先生的指导下边学边干。

庙底沟遗址出土彩陶盆。视觉中国 图

当时庙底沟遗址的工地上,有一位负责文物修复的师傅,叫刘增堃,是民国时期青铜器修复四大派之一“古铜张”派的传人。白荣金一有空就会去刘师傅的工棚,看他修陶器,因为他从小就喜欢在什刹海的胡同里看手艺人的劳作:焊洋铁壶、修雨伞、锔碗、磨剪子……他也打小就喜欢自己动手做东西,比如捏小泥人、糊纸风筝等。就在那年的年底,他在刘增堃师傅的指导下第一次独立修复了一件出土文物:一个小小的彩陶杯。

白荣金对于文物修复的兴趣和擅长被注意到了。1961年,他被考古所调离田野队,进入技术室。不过,当所里有重大发掘任务时,他也会被临时调往现场工作。

1968年5月,解放军某部工兵团在河北满城西南的陵山开凿隧道时,意外地发现了西汉中山靖王刘胜和他妻子窦绾的墓葬。白荣金被派往考古工地,见证了众多精美随葬品的陆续出土。之后,那些文物被运回北京,白荣金和同事王㐨一起修复了刘胜和窦绾的两件金缕玉衣,以及后来被称为“中华第一灯”的长信宫灯。

当时和金缕玉衣、长信宫灯同时出土的,还有一件不那么华丽的文物,却影响了白荣金此后的大半生。那是墓主刘胜棺床下卷成一团的铁甲。这是中国考古首次获得保存基本完整的西汉时期铁铠甲实物,但它锈结得极其严重,看上去已很难恢复其原貌。

白荣金(右)参与河北省满城汉墓铁铠甲的复原工作。

白荣金主动承担了这领铠甲的复原工作。他按照考古发掘程序,从一个个局部下手,用小刀、小铲、小锤剔剥出一片片甲片,将它们逐一编号,同时一比一复制作纸质甲片模型;又根据甲片上不同数量的穿孔处用麻绳连缀的痕迹,通过一遍遍反复实验甲片的连缀方法,最后还原了这件两千年前用2859片甲片组成的铁甲。

经白荣金复原的满城汉墓铁铠甲。

在那之后,复原出土甲胄逐渐成为了白荣金用情最深的工作之一。经他修复的甲胄数量不断增长:湖北曾侯乙墓的皮甲胄、广州南越王墓的铁铠甲、陕西长安普渡村西周墓的铜甲……在他的努力下,出土甲胄的修复已成为中国考古学及文物保护学科中一个独具特色的分支。

1996年,白荣金从中国社科院考古所荣休。但他的工作并未有丝毫的停歇,而他的女儿白云燕成为他在甲胄复原技艺上主要的继承人和最得力的助手。

比如,1998年,秦始皇陵园发现了一处石铠甲坑。秦始皇陵博物馆的考古队邀请白荣金和北京大学文物保护专家杨宪伟前往现场,协助清理复原出土的石甲胄,该文物现藏于秦始皇帝陵博物院。石胄由74片石甲片组成,甲片材料为青灰色岩溶性石灰石,为了顺合人体的形态,每一片石甲片表面都有一定的弧度。

再比如,2001年,他和北京大学的李零教授在弗利尔美术馆实验室主任贾宝(Paul Jett)博士的邀请下前往华盛顿,与大都会博物馆的纺织品保护专家金蒂尼(Christine Giuntini)女士一起,研究如何对残存部分帛书作进一步揭剥和拼对。

而他与军事科学院钟少异合著、于2008年出版的《甲胄复原》,至今依然是中国古代军事学和甲胄的研究者、爱好者进入这一领域的必读书。

今年5月,记者在北京采访了白荣金先生。他跟记者聊了他长达70年的文物修复工作的心得,他对于甲胄的情有独钟,以及他还没有实现的梦想。

白荣金

【对话】

“修复工作还是很讲究手艺的”

澎湃新闻:白先生,你从事考古和文物修复工作已经将近70年了。今天的工作方法,比起你年轻的时候,应该有很大区别了吧?

白荣金:那是肯定的。今天的考古工作和过去相比已不可同日而语。如今除了在工作方法上不断有所改进,还增添了不少检测设备和器材。比如,以前拍摄一张庙底沟遗址发掘现场的全景照片,要在工地上搭一个二十米高的木架子,人上去下来,非常不方便,还很危险。现在用无人机飞一圈就解决了。

文物修复也一样,我举个甲胄的例子。我1968年修复满城汉墓出土的那件铁铠甲的时候,真的是如履薄冰。因为铁甲每打开一层,就意味着它的原状会被改变。虽然我会在每一次动手前都进行仔细地观察、绘图、照相和文字的记录,并且把接下来的步骤想清楚再动手,但我知道每一次动手,如果失误,就会对文物造成无法挽回的损失。这个压力是很大的。当时我还本想留个录像资料,以便总结经验教训,但所里还没有录像机,录不成,不像现在,大家都有手机,随手都能解决问题。我们几年前在甘肃复原那件唐代铁甲胄的时候,省文物考古研究所配有先进的无损检测设施及三维扫描设备,我们可以顺利地做到边清理、边保护、边复原。

但是,我们不能因为新的设备和保护技术越来越现代化了就喜新厌旧。修复工作还是很讲究手艺的,随时总结经验非常重要。很多手艺上的绝活是几十年,甚至多少代人的经验积累。新科技当然好,但也只是工具;要解决难题,核心还是人的经验和创造力。最首要的是要会动脑子。

澎湃新闻:关于动脑子这一点,能举个具体的例子么?

白荣金:我举个马王堆发掘时取帛画的例子吧。去年是马王堆考古发掘50周年。

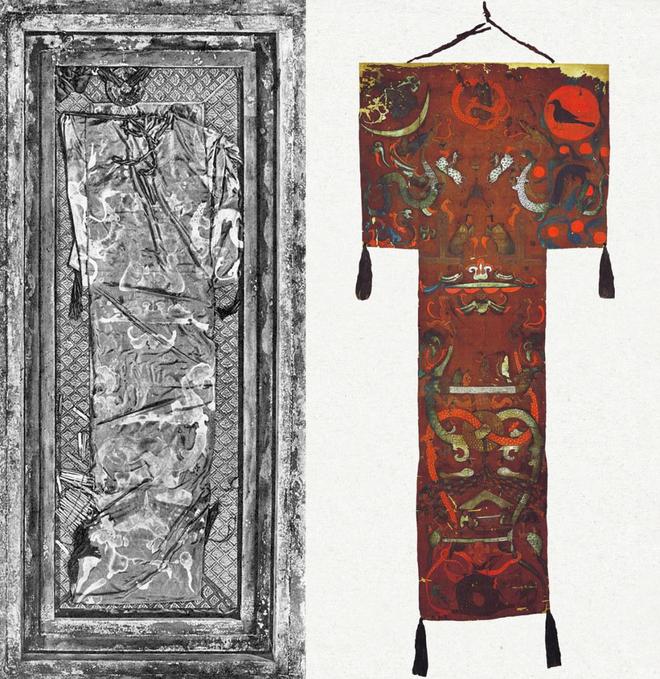

左:1972年马王堆帛画T形帛画出土现场;右:修复后的T形帛画。藏于湖南省博物馆

今天的人们谈起马王堆就会想到那幅2米多长的T形帛画。当时我们发现它的时候,是画面朝下、放在内棺盖子上,不少地方和棺盖粘连。怎么把它取出来呢?我从北京人家夏天常用的那种挂在窗上的纱布卷帘中得到灵感。我削了几根半米左右长的薄竹签,然后用一根很细的棍儿卷上宣纸,从帛画的下端开始,跟随竹签一段段地将帛画剥离棺盖,随着把细棍按逆时针方向转动(避免伤了画面),把宣纸铺垫在帛画下面,最后大家从两旁一起动手,或用竹签挑,或用手牵着宣纸往上抬,顺利将帛画安全转移到棺旁用五合板衬了塑料膜的台子上。为了安全,我们在帛画上面也蒙上塑料膜。整个过程大概用了两个小时。

澎湃新闻:听上去真有点惊心动魄啊,如果没有想到那个办法,我们或许就看不到这件保存完整的国宝了。

白荣金:是啊。考古发掘也好,文物修复也好,最大的挑战是它往往是一个不可逆的过程,一旦改变了原状就无法恢复。对于文物修复来说,碰到难题也许还可以停下来,想出了解决的办法再动手;考古不行,考古现场情况复杂,有时又刻不容缓,需要随机应变、马上解决,根据现有条件创造性、灵活地解决问题。

“在传承方面,应倡导培养这样的复合型人才”

澎湃新闻:白先生你是考古和文物修复两手抓,但今天,这两个工种往往是分开的,你对此怎么看?

白荣金:考古学与文物学分别属于两个学科。考古学通过调查、发掘,主要研究古代遗迹、遗物,还原历史,使人们了解历史,以史为鉴,受到教育;文物学主要研究文物的制作工艺,并对破损残缺的文物通过技术手段使其恢复原状,令人们鉴赏古人的智慧和才能,激励观者上进。

从事两种不同学科工作的人,在工作实践中,各行其志,学问、技能相辅相成,殊途同归,互为表里。在传承方面,应倡导培养这样的复合型人才。

目前很多文物修复工作主要由技师完成,但他们往往缺乏考古知识,可能手艺很好,但动脑少;而反过来,有考古背景的人,手艺可能不够好。最理想的文物修复人才,应该是既懂考古,又能动手,还能动脑思考。我希望,今天修复文物的技师,最好学一下考古知识。

南越王墓出土的西汉铁甲(右)及其复原图,由白荣金复原,藏于南越王博物院。

澎湃新闻:为什么修复文物需要有考古的知识?

白荣金:这个非常重要,因为只有这样才能把文物的资料信息收集完整,在这个基础上做到精准的“逆回放”,也就是把文物复原回它原本的样子。

我举个例子吧。1968年8月,我负责满城汉墓二号墓主(窦绾)棺室的清理,同时负责修复那里出土的银玉漆棺,其中最大的难点是把散乱破碎的28块玉璧和192块玉版按原来的顺序和位置拼对复原。在这个过程中,我发现几块较小的五边形玉版,怎么也找不到应该恢复的位置,真的有些一筹莫展了。

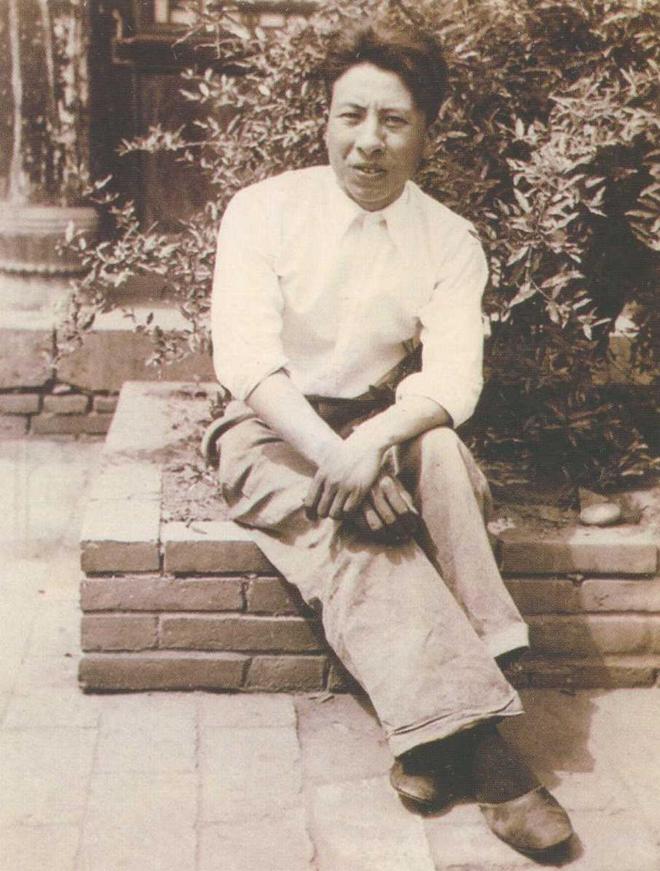

幸亏我见到了夏鼐先生。那是“文革”时期,夏先生被批为“资产阶级学术权威”,已然住进“牛棚”;我碰到他的时候,他正在院中扫地。我向夏先生请教这个不解情况,先生想了想说,那些异形玉片可能是棺盖和棺身合缝处的定位件,是锁定盖棺时盖与棺身前后位置的。我听了恍然大悟,对呀,那种五边形小玉版一共有八块,可以分作四对,正好安放在棺体与棺盖两侧合缝处的位置,应该象征着“细腰”的作用。(“细腰”指一种榫卯结构)

澎湃新闻:夏先生好厉害啊!为什么他没到现场就能一下子说出正确答案?

白荣金:因为夏先生学识渊博啊!夏鼐先生真的是极为难得的复合型学术大师,既精于学业,又对许多技术了如指掌。夏先生经历过许多考古研究项目,不但经验十分丰富,而且对人和蔼可亲。

夏鼐。澎湃资料图

“希望能建成一个有中国特色的甲胄博物馆”

澎湃新闻:白先生你修复过那么多重要的文物,但是,我们都知道,你对于甲胄情有独钟,这又是为什么呢?

白荣金:关于出土铠甲复原,也要从夏鼐先生讲起。1951年,夏先生率团去长沙发掘,留下了一份发掘报告,其中有复原木车和木船模型的内容;我读了以后受到启发,才逐渐走上复原铠甲及各种出土文物的道路,而且越干越有兴趣。为中国甲胄发展史的研究积累较为系统的资料,成为了我工作中的重点。

中国的甲胄文化内容非常丰富,作为古代军事等级的象征,不仅代表了不同历史时期的军事实力,还体现出当时的冶金技术和工艺水平。

澎湃新闻:能否简单介绍一下甲胄在中国古代的历史演变?

白荣金:商代的时候,甲胄多是青铜和铜皮;到了战国时期,有了彩绘的皮甲;汉代开始的甲胄以铁甲为主,重量有时超过四十斤,主要用于将领的仪仗,真到实际打仗时,士兵通常只穿部分防护以保证灵活性。

山东省淄博市西汉齐王墓铁甲胄复原

到了唐代,铁甲依然是主流,但也有皮甲,并且和西域文化有融合。2021年,甘肃武威的唐代吐谷浑王族墓葬群出土了一套完整的唐代铁甲胄,邀请我去复原。这套铁甲的编缀连结保存非常完整,有麻绳、丝带、皮条,其中丝带的色彩有紫色、蓝色、黄色等。当你看到复原后的它,就会更懂“黄沙百战穿金甲”“甲光向日金鳞开”那些唐诗名句。

到了明清时代,铠甲不再实战使用,比较流行的是“布衣甲”,就是用甲片缝制在衣服里。

明十三陵定陵出土铁甲胄

澎湃新闻:和其他文物类型相比,甲胄的修复有什么特别之处?

白荣金:甲胄复原工作与考古学、文物学、军事史、科技史等研究紧密关联,是一个专门的技术,目前掌握的人并不多。

2018年和2019年,我和女儿在中国科学院自然科学史华觉明教授的筹措安排下,举办过两届短期、小型的甲胄制作技艺研习班,以湖北出土的皮甲为整理复原内容。每位学员在研习后都有一定的收获,但要真正独立掌握这项技能,还需要大量实践经验的积累。那几位研习班的学员,在上完课后就回到了各自单位,之后的工作中未必有机会接触相关的文物,因此也就很难形成专业能力。

白荣金和女儿白云燕

为了推广继承甲胄复原,让这些文化遗产得到更好的保护和展示,我和女儿现在采取“滚雪球”的方法。如果有单位考古发掘出土了甲胄、约请我们俩前去协助复原研究工作,我们就会趁这个机会,与当地的修复人员密切协作,力求使对方掌握全过程的操作要领,并可写出复原简报。

澎湃新闻:有媒体称,你复原的甲胄,已经足以撑起一座博物馆;你也多次向媒体透露说,你希望能建立一个甲胄博物馆。这个事儿现在怎么样了?

白荣金:是的,我在退休的时候就有了这样一个梦想,希望能建成一个有中国特色的甲胄博物馆,馆内有商代的铜胄、西周的铜甲胄、春秋战国的皮甲胄、两汉的铁甲胄等,还有与之配套的战车、战马、武器。除了文物之外,还应该有一个手工作坊,让观众能体验到制造各类甲片、编制甲胄的过程。最好还有一个实验场,进一步让观众了解这些甲胄的防护功能,看它们能不能经得起箭射刀砍。

这个梦想至今还没有实现,有待于天时、地利、人和等多方面条件兼备。最大的问题是需要有关主管部门领导和社会上的广泛关注与支持。另外,甲胄文物大多分散在各地的考古文博单位,有选择地把它们集中在一起也非易事。我们个人势单力薄,人微言轻,但一直在努力推动这件事,盼望这个梦想能早日成为现实。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6