他们没有学过艺术,没有读过美术史,他们不觉得自己创作的是艺术品,也不把自己看作艺术家。

他们生而平凡,是工人、农民、身体有缺陷的残疾人,甚至是精神疾患的病人。但是,他们拿起随身之物,勾画、编织、堆砌……用朴素纯粹的观念寻找生命寄托。

PSA二楼展览入口

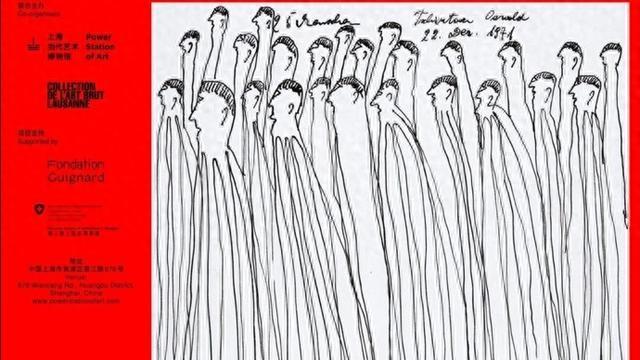

由上海当代艺术博物馆(PSA)与洛桑原生艺术收藏馆共同举办一场别开生面的展览——《无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界》日前开幕,52位中外艺术家的259件作品在美术馆登堂入室。这群心无旁骛的素人创作者未曾想到,他们的作品会被陈列在美术馆中供人欣赏,还在半个世纪后拥有了一个流派的名字——“原生艺术”。此次展览是“原生艺术”首次集结亮相于中国的美术馆,参展艺术家中还有郭凤仪、库淑兰、张步花等4位陌生的中国面孔。

原生艺术之父让·杜布菲在位于拉布鲁斯特街的工作室进行雕塑创作,用热切割工具在一块聚苯乙烯泡沫塑料上造型,1970。照片由科特·韦斯拍摄。© 杜布菲基金会,巴黎

让·杜布菲《搅拌场》曾经来上海展出过

了不起的伯乐:原生艺术的诞生背后

瑞士洛桑原生艺术收藏馆外观。照片由卡罗琳·斯米尔利亚迪斯拍摄。瑞士洛桑原生艺术收藏馆馆藏。

“原生艺术”的概念诞生于1945年,让·杜布菲(1901—1985年)是原生艺术的狂热追求者,他也是一名艺术家和收藏家,并且是这群寂寂无名的艺术创作者的“伯乐”。“不要看他们只是勾勾画画,或是编织堆砌,这是一种生命的觉醒。”杜布菲这样评价。

在当年,即便在诞生过“印象派”、以先进艺术观念闻名于世的法国本土,他的“奇葩”观点也没有引来多少共鸣——最终收藏这批作品的机构是瑞士洛桑官方。半个世纪后,学界将这类艺术家尊称为“原生艺术家”。

瑞士洛桑原生艺术收藏馆内景。照片由戴尔芬· 布尔丁拍摄。瑞士洛桑原生艺术收藏馆馆藏。

《无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界》展览以259件作品的数量呈现了艺术界的“素人之作”,从作品到作者,串联起令人动容的一幕幕画面。

有人在孤儿院长大,用画笔走进自己幻想中如迷宫般的建筑;

有人受到病痛折磨,画画成为她对抗身体失控的方式;

有人71岁那年,突然开始绘画,12年中创作上万幅作品;

有人被认为是精神病患者,创作出2.5万幅自传式绘画;

有人4岁被抛弃,用画笔夺回人生控制权,数百幅作品才得以被保留下来……

上海当代艺术博物馆展览现场

他们都没有在艺术学院读过一天书,甚至没有阅读过艺术的历史,更没有参照其他人的画作。大型展览现场仿佛诉说着一条有关艺术创作的真理:“艺术往往与生命最原始的渴求有关。艺术最终会去认领那些未被看见的灵魂。”

自由飞舞的蝴蝶:原生艺术画出了什么价值

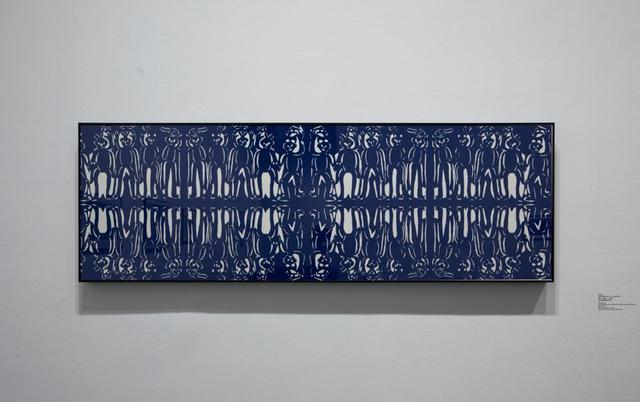

“原生艺术”指的是游离于传统艺术世界之外自学而成的艺术创作,在他们的作品中,模仿的成分很少甚至不存在。他们的创作自成体系,并不预设外部评判标准的存在,更像是为了自身栖居而构筑的精神家园。作品常采用非同寻常的材料和奇特手法,它们对艺术创作有着原创性的发明。

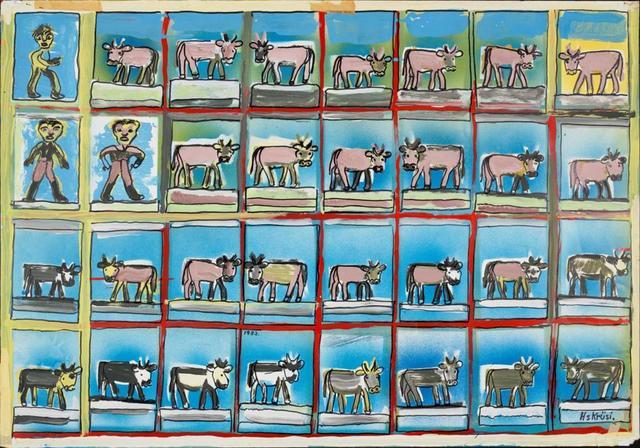

11汉斯·克吕西,《无题》,1982年,模板喷绘、喷漆和记号笔绘于纸上并贴有胶带,70×100厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)

杜布菲收藏的5000余件作品入藏瑞士洛桑,形成了洛桑原生艺术收藏馆的起点与核心。通过持续不断地购藏、受赠以及挖掘新创作者,洛桑原生艺术收藏馆日益拓展,如今已成为全球独树一帜致力于原生艺术保存与研究的公共机构。原生艺术的阵仗还在不断壮大。

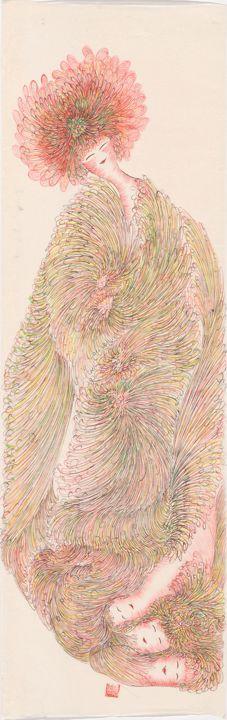

张步花剪纸作品“神界”系列之《仙女下凡》

他们的肖像摄影将为展览拉开序幕,与展览结尾处的艺术家纪录片精选遥相呼应。人们得以通过这些记载了解他们的创作过程,以及大部分原生艺术家不为人所知的生平。展品按主题分为数个章节,探讨了原生艺术家与他们周围世界的关系。这些交错、多面的主题,让观众不断在个体宇宙、颠倒梦想和日常现实之间来回穿梭。

中国艺术家库淑兰的剪纸拼贴作品《对花剪牡丹》《大姐姐巧打扮》

参展艺术家既包括阿道夫·沃尔夫利、阿洛伊丝·科巴兹等最初启迪过让·杜布菲的创作者,也有户次公正、达武德·库查基、朱迪思·斯科特等洛桑原生艺术收藏馆自成立近50年以来发掘的原生艺术家。

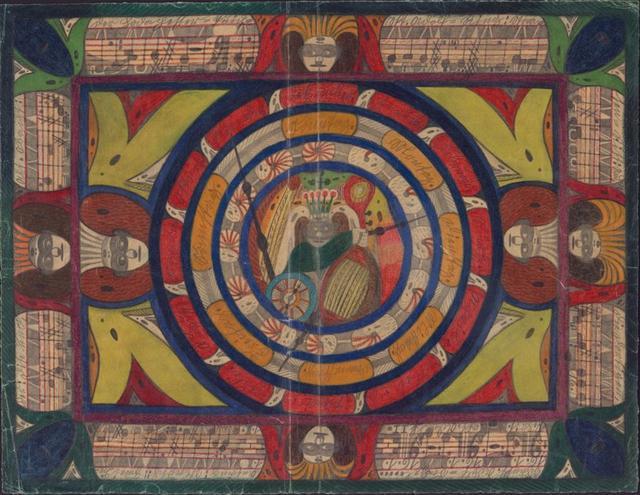

阿道夫·沃尔夫利,《无题(布达佩斯时间轮)》,约1922年,纸上彩铅及铅笔,50.4×65.3厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。

阿洛伊丝·科巴兹,《无题(万森讷城堡)》,1941-1951年,彩色铅笔绘于缝合在一起的两张纸上,69.5×175.22厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。

格雷戈里·李·布莱克斯托克,《棚屋》,2013年,铅笔、彩色铅笔和记号笔绘于粘贴在一起的纸张上,105.5×61厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)

值得一提的是,中国艺术家郭凤怡(1942–2010年)名列其中,2011至2012年,洛桑原生艺术收藏馆曾举办她的大型回顾展,上海当代艺术博物馆亦收藏了这位艺术家的多件作品,并在上海双年展上隆重推出过这位自学成才的天才,她本来只是一名热爱民间艺术的农妇,其作品的主题、思想和结构均来自于中国传统的思想体系,包括古老的宇宙观、人体穴位图、传说预言、三皇五帝、河图洛书、帝葬和占卜等,所绘形象不仅与人类的身心息息相关,同时也暗示了精神世界的存在。

郭凤怡,《天女散花》,1990-2008年,宣纸上颜料和中国墨,148×46厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。© Marie Humair,数字化工作室-洛桑市

向往艺术自由的让· 杜布菲在其理论手稿《令人窒息的文化》中,旗帜鲜明地将对古典艺术和流行趋势的借鉴批评为“陈词滥调”,而将原生艺术视为充满希望的艺术未来。本次展览在中心区域设立了一个特别展示区域,以纪念让· 杜布菲,档案文件以纪事年表的方式梳理“原生艺术”概念的诞生与发展历程,刷新着观众对艺术的理解与定义。

艺术不喜欢被人认出

也不喜欢被人叫它的名字

让·杜布菲说,“真正的艺术总是出现在人们意想不到的地方,出现在那些无人问津,也无人唤出其名的角落。艺术不喜欢被人认出,也不喜欢被人叫出它的名字。一旦如此,艺术就会逃离。”不管同意还是不同意杜布菲的激进观念,他所选择的原生艺术家们生而与众不同,他们为观众提供了一种观察世界的新方式。

PSA展览现场

瑞士方面策展人、原生艺术收藏馆馆长莎拉·隆巴迪说:“原生艺术的概念意在表达,创作本身的自由,也就是你不为公众、观众、画廊、博物馆、评论家、而为自己的内在需求进行创作。任何人都可以成为艺术家,并不一定需要上艺术学院。因此,艺术之门向任何人敞开。”

PSA展览现场

这场展览和其他当代艺术和古典艺术作品很不一样。中方策展人、上海当代艺术博物馆馆长龚彦表示:“那些作品要表达一个观念或者某一种主题,但是这些作品(原生艺术)都不需要。他就是表达自己一瞬间或者一辈子想的事情。我们想通过这样的展览,讨论在不同的时代环境里,人的境遇是怎么样的,我们如何去对待这些独特的人。我们如何可以更包容,如何可以用更多的标准去看待我们的文化和我们自身。”

此次展览将持续到10月12日,由上海当代艺术博物馆、洛桑原生艺术收藏馆联合策划主办。

PSA展览现场

原标题:《没有学过美术书的他们,作品却被美术馆收藏、陈列,还拥有了一个流派名》

栏目编辑:黄永顺 图片来源:上海当代艺术博物馆PSA|乐梦融

来源:作者:乐梦融

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6