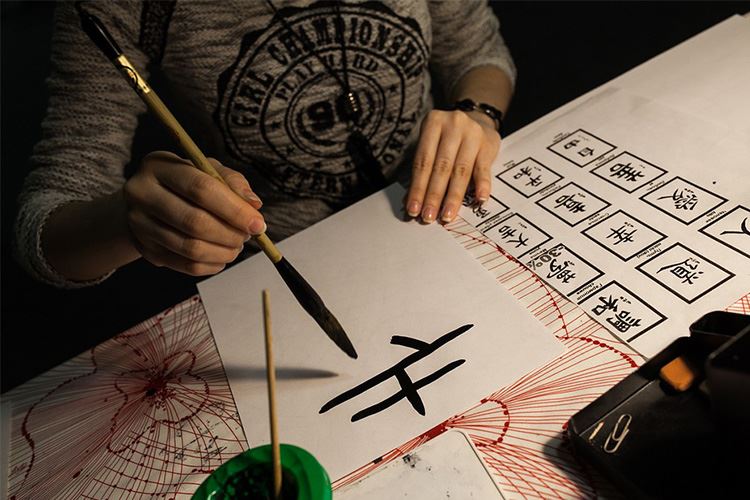

书法,是中国优秀文化传统之一,是中华民族文化聪明的结晶,是中国汉字的“活化石”,是中国艺术宝库中的珍宝。书法和中国其他艺术门类,如文学、音乐、绘画等一样,集中表现了中国哲学思想的精微之处。中国哲学思想的中心观念——阴阳观念在书法中表现为刚柔、动静、真假、方圆、曲直、迟速、轻重、浓淡、润燥、大小、疏密、离合、奇正、巧拙等一系列相对立的审美范畴,又由这一系列的对立双方的统一与转换,派生出具有无量生命意味的气势、风骨、神采等,从而构成书法审美的共同性格而为千年来的中国文人学问分子所钟爱。难怪著名学者王岳川说,“世界主义立场使我更为尊重中国文化的源远流长。

每当我在国外看到母语汉字或书法艺术,都会产生一种深沉而耐久的激动,难以停息。这是古老华夏文化给我的肉体空气和学问水源,丧失了这一切作为个体就是无根之人,作为民族就只短暂的呼吸而走向肉体枯萎。”

书法是中国的符号,华夏的代码

书法是龙的传人的脸谱,炎黄子孙的眉发;书法是国粹、精华;书法是历史源远流长,精深博大,有很深的根,又繁又盛的花;书法是千年不朽的文化” 读了此段赞语,无不使人们产生共鸣,勾起人们的心机:究竟怎样做到不丢中国人的脸,护好这棵根,让汉字书法千年不老、后继有人、永放光辉呢?我以为最基本点是从孩子抓起、抓好。

中国儒道哲学思想构成于先秦

随后在两汉的书法创作中就曾经表现出哲学思想对书法艺术创作的深化影响。东汉崔瑗作《草势》云:“观其法象,俯仰有仪,方不中矩,圆不副规。”曾经表现出书法艺术的“中和”之美。稍后的蔡邕在《九势》中云:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”更直接的承袭了老庄性任自然、反对雕凿的思想。后世书法家在书法创作和论书时,莫不准此而行。

书法既在观念上受儒道哲学思想的深化影响,同时在技法层面亦如此。论点画,恳求藏头护尾、欹正相生;论墨法,恳求浓淡有序、润燥相宜、骨肉不离;论章法,恳求首尾照应、顾盼生姿、疏密相间、大小整齐。“中庸”与“和”的儒家哲学思想流露无余。书法的这些审美特征既是中国哲学思想影响下的产物,同时又由历代文人的书法理论在强化对中国传统文化和哲学思想的认同,对民族肉体的认同。

我们主张练习书法,特别是在青少年当中强调书法学习的重要意义

并不是要使中国出几书法家,而是以此来教育青少年热爱自己祖国的优秀文化遗产,感受中华民族对世界的认知方式,懂得一定的书法鉴赏常识,熏陶性灵,获得审美享用。我们也不恳求青少年学生人人都必需全面系统深化地学习书法艺术,而是要在面上中止进步性教育。

书法艺术博大精深,无数爱好者穷其终身也未能走出传统、自立面目。现代社会需求我们学习的东西太多,我们对毛笔的依赖当然不能像古人一样,我们练习书法的时间亦不能跟古人相比,我们的日常书写也主要还得依托钢笔等硬笔书写工具。但这并不意味着我们要把毛笔文化一棍子打死,并不意味着我们为了现代化就必需割断与传统文化的联络。

那种以为中国的大学教授如能写一手漂亮的书法是让人惊奇的事的荒唐逻辑,必定不会有市场。数典忘祖永远为中国人所耻。现代社会的人们在社会竞争的高压下,人性面临被扭曲之痛,因此比以往任何时期都愈加需求用艺术形态来宣泄自己内心的情感、高倡自己的生命主张。书法艺术这一表现我们民族肉体、震动过无数中国人心灵世界的艺术形态定能完成中国人诗意的栖居的美好梦想。 _

(文化产业责编:陈峰

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6