广汽进入战时状态:净利亏43亿,同比下滑3691.33%

文|海山

来源|博望财经

“每天都要进步,每天都要创新。广汽确实进入了‘战时状态’。”

10月20日,广汽集团董事长、总经理冯兴亚在最近的采访中提及话语。在三个月前的2025中国汽车论坛上,这位负责人同样说道,“当前,汽车产业变革已踏进深水区,广汽集团已全面进入‘战时状态’。”

一边是新能源转型的浪潮奔涌向前,一边是老牌车企的盈利难题。反差背后藏着怎样的生存困境?

在前几年行业内卷,传统老牌车企受到新势力挑战,新车销量承压等多种大背景下,广汽正试图发起新的战略冲刺。

倘若往深处看,背后大概率既是应对短期经营压力的举措,也像是新能源汽车进入下半场后主动求变的战略突围,这份转型答卷或将为传统车企的变革提供镜鉴。

01

经营仍承压

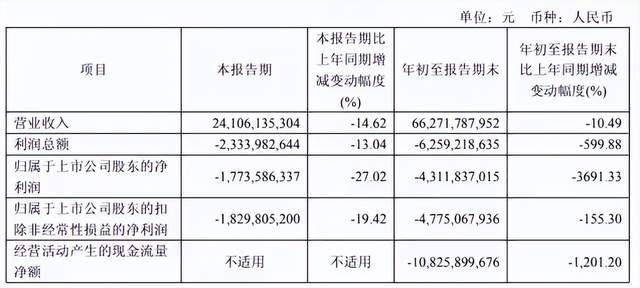

广汽集团2025年三季度财报呈现出的核心收入和利润指标并不算太亮眼。

从核心财务数据看,三季度集团合并营业总收入243.18亿元,环比增长6.98%,同比下滑14.62%;归属于上市公司股东的净亏损17.74亿元,环比收窄,只是较去年同期扩大3.77亿元。

放大到整个前三季度,下滑、亏损仍然相对承压的点。

财报显示,前三季度广汽集团实现营收662.72亿元,同比下滑10.49%,归属于上市公司股东的净利润-43.12亿元,同比下滑3691.33%。

业绩不算亮眼背后大概率是销量不佳,又或者说,产品在市场上受到的挑战增大。公开资料显示,2025年1—9月,广汽集团累计销量118.37万辆,同比下滑11.34%,除广汽丰田外,旗下合资公司广汽本田,及自主品牌广汽传祺、广汽埃安也同样下滑。

具体看,广汽本田同比下滑27.58%,广汽丰田同比增长4.89%,广汽传祺同比下滑15.84%,广汽埃安同比下滑19.99%。

而在七年前的2018年,广汽集团的净利润高达109亿元。

一前一后,形成鲜明反差,也反映出汽车市场竞争之残酷,当然更重要的是,行业变革的转型升级和汽车厂商的转型升级是两码事。在整个汽车工业朝着新能源和智能化方向发展初期,也并非每一家车企都抓住了产业红利期和战略窗口期。

合资板块“利润奶牛”失能是亏损的首要推手。考虑到合资车近年来在中国市场本身就不太顺风顺水的大背景,这也是情理之中。

好一点的消息是,在三季度,广汽相关品牌得到了一定正向增长。

例如,合资板块,广汽本田第三季度销量为6.93万辆,环比增长11.85%;广汽丰田第三季度销量为19.85万辆,环比增长8.43%。

而在自主品牌方面,广汽传祺第三季度销量8.68万辆,环比增长12.7%;广汽埃安第三季度销量7.27万辆,环比增长18.1%。

客观地讲,在广汽相对承压的状况下,三季度的增长迹象对于广汽而言,前期的种种改革动作,有一定的阶段性成效。

回过头来看,当行业从规模扩张转向质量竞争,传统车企的组织惯性就会变成发展阻力。”其实,个别车企的承压并非个例,而是传统车企在电动化、智能化转型中普遍面临的“三重阵痛”。

站在行业视角,合资燃油车的存量萎缩、自主新能源车的增量不足、体系能力的转型滞后,三者叠加往往容易让车企面临盈利困局。

02

奋起直追

面对经营困局,广汽以“三大战役”为核心启动战时机制,从研发、产品、渠道、海外、成本五个维度推出针对性措施,试图以体系重构实现效率提升。

以研发体系为例,广汽集团此前曾对原广汽研究院进行重组,构建全新的广汽大研发体系,引入IPD(集成产品开发)流程,将全新车型标准开发周期从26个月缩短至18个月,研发成本降低10%以上。

据悉,为了提升团队的产品定义和打造能力,此前一些媒体报道称,公司新成立200人规模的用户洞察部,打破“闭门造车”模式,建立“从用户洞察到产品交付”的闭环机制。

此外,广汽的产品策略试图聚焦破解“散而不强”的问题。

换句话就是集中资源打造爆款。8月上市昊铂HL增程版,9月推出续航1200公里的传祺S7增程版,攻坚上,第四季度力争下线首款前装量产L4高度自动驾驶车型。

另外,广汽的渠道与服务也在日渐升级,全面导入IPMS体系与NPS指标管理,构建“直联、直服、直营”的营销金三角,并计划年内新增200家“埃安驿站”直营店。

当然,相比这些,其实广汽与华为的合作被外界视为另一大亮点。

广汽集团董事长、总经理冯兴亚在10月20日晚的直播中明确,广汽与华为联合打造的新品牌“启境”首款车型将于2026年年中正式推出,定位时尚、科技、运动。

“智能网联时代没有企业能单打独斗,开放合作才能为用户创造更大价值。”冯兴亚曾对外表示,启境项目对广汽集团举足轻重,广汽将把启境置于最高优先级,集中优势资源保障启境品牌的长期发展。

产业界内外目前都将与华为合作作为战略方向,广汽试图通过借助华为的品牌势能,并依托自己多年的造车底蕴,推出又一个爆款。倘若双方合作的车型能够得到市场和消费者认可,对于广汽的规模化而言,倒不失为重要机会。

03

能否讲出新故事?

客观而言,广汽的战时措施既实现短期止血,也为了实现集团更长远的战略目标。但在行业“价格战转创新战、规模战转价值战”的变局中,能否构建长期竞争力,关键在于能否将传统优势转化为创新动能。

当前中国车市已进入“内卷2.0阶段”,竞争逻辑发生根本变化。中汽协数据显示,9月新能源汽车生产158万台,同比增20.3%,渗透率达49%,电动化替代已进入深水区。

行业趋势呈现三大特征:一是价格战边际效应递减,比亚迪等头部企业开始转向技术溢价;二是智能化成为核心竞争力,L2、L3及以上自动驾驶车型渗透率、认知度快速提升;三是全球化竞争加剧,海外市场成为盈利关键,比亚迪前三季度海外销量超55万辆,同比暴涨130%。这意味着,车企必须在技术创新、品牌价值、全球布局上形成独特优势。

广汽的核心优势在于体系化积累与产业链掌控力,涵盖研发、制造、零部件的完整产业链,为柔性生产与成本控制提供基础。

广汽还积极推进与华为、宁德时代、腾讯、京东、滴滴、小马智行等合作伙伴在智能化、网联化、电动化等领域的合作,同时与华为合作智能化项目,既保障技术先进性又降低自主研发风险。制造端,多年积累的品质管控能力得到市场认可,为新能源车型承接传统燃油车用户提供了信任基础。

但挑战同样不容忽视。

汽车工业是一个对商业效率要求极高的行业,过去几年一些车企已经在高端产品、智能化技术、品牌心智等方面建立了一些护城河,这意味着对手想要分一杯羹就要付出更多的努力。

回到广汽本身,本质是传统制造逻辑与新能源创新逻辑的碰撞,其优势在于“稳”,也就是体系扎实、制造可靠,但市场需要的是“新”,所以这考验广汽的技术差异能力和品牌打造能力。

对于整个行业而言,广汽的探索给产业界提出了更深层次的思考,单纯的产品电动化已不足以应对竞争,体系的全面革新才是关键。从研发流程到营销模式,从成本控制到品牌塑造,每一个环节的革新都决定着最终的生存权。

广汽的战时故事仍在继续,市场也期待它能够再次在销量和业绩上呈现更多的亮眼,但可以肯定的是,在这场汽车产业的百年变革中,那些既能守住根基又能快速创新的企业,终将穿越周期。

而广汽的每一步尝试,都在为中国汽车产业的转型提供宝贵的实践样本,毕竟,破局从来不是一蹴而就的革命,而是在阵痛中持续进化的过程。

(汽车责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6