清晨六点,河北秦皇岛的海边小镇阿那亚,阳光刚爬上海面。一位光头大叔骑着电动车,车后座绑着两斤青菜,穿着旧T恤和人字拖,慢悠悠穿过薄雾。他跟路边晨练的老头老太太点头笑笑,像是邻里间最普通的中年人。可谁能想到,这位大叔就是当年点燃中国摇滚的窦唯,那双丹凤眼还是藏不住的标志。

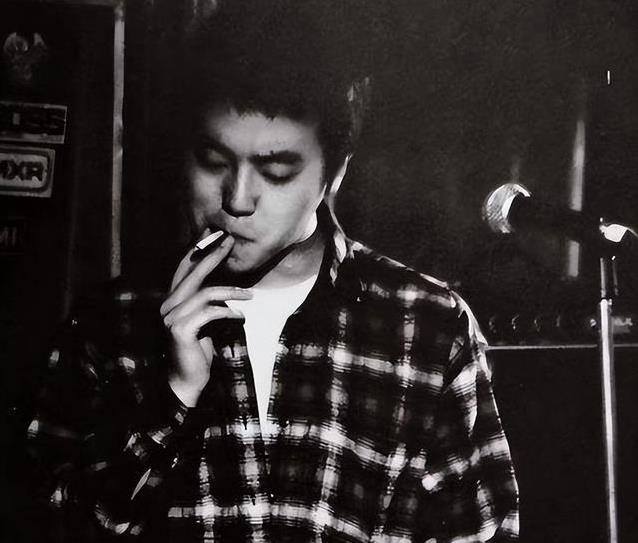

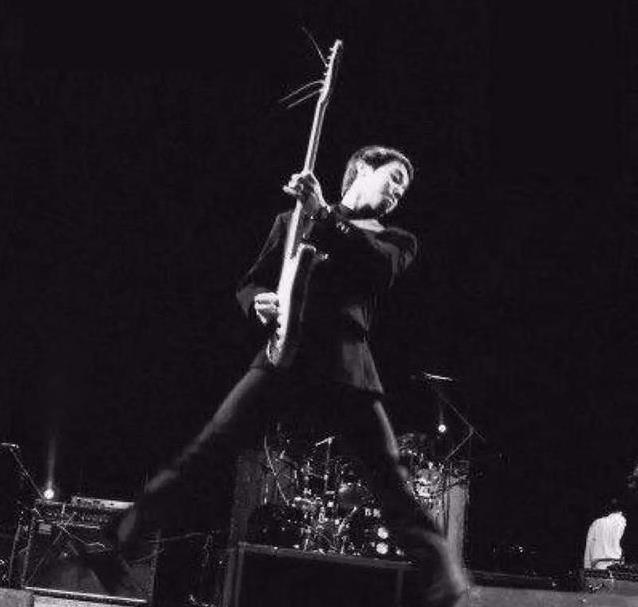

上世纪90年代,窦唯的名字像一把火,烧遍了华语乐坛。1988年,他加入黑豹乐队,一首《无地自容》炸开了舞台。歌词“人潮人海中,有你有我,相遇相识相互琢磨”,到今天还在KTV里被唱得火热。那时候的他,长发飞扬,嗓音高亢,站在聚光灯下像个摇滚之神。黑豹首张专辑卖了150万张,窦唯一人包办词曲,硬是用才华把中国摇滚推上了巅峰。

那是个疯狂的年代。年轻人听着黑豹的歌,觉得心里有团火要喷出来。窦唯不只是个歌手,他是无数人的精神偶像。连香港媒体都说:“中国摇滚因为他有了自己的声音。”就连天后王菲也被他吸引,两人谈了一场轰轰烈烈的恋爱,成了乐坛佳话。可窦唯从不满足于当个“偶像”,他总想让音乐再飞得远一点。

离开黑豹后,窦唯不走寻常路。他组建了“做梦乐队”,推出了《黑梦》专辑。这张专辑完全不讨好市场,硬生生把摇滚拽进了实验音乐的深水区。他跟张楚、何勇并称“魔岩三杰”,三人的音乐像狂风一样,席卷了整个乐坛。他们不按套路出牌,硬是用音乐砸开了传统的老框框。窦唯说过:“音乐得有灵魂,飞进人的心里才算数。”他从不为了卖唱片而创作,只想让音乐更纯粹。

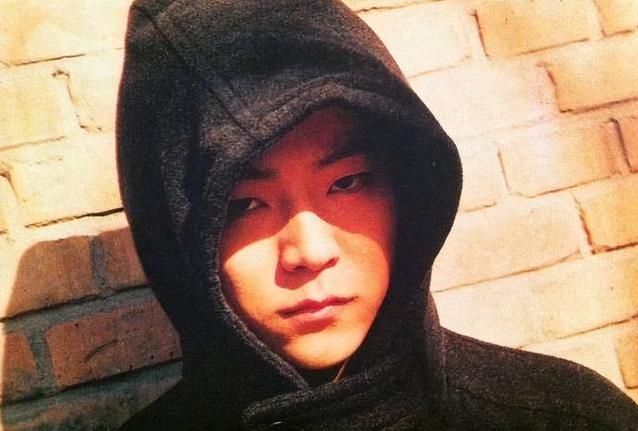

如今的窦唯,早没了当年的锋芒。他住在阿那亚,过着最普通的生活。清晨去菜市场买菜,跟摊主为几毛钱磨嘴皮子;中午在沙县小吃吃一碗9块钱的拌面,跟旁边的老哥聊聊天气;傍晚骑着电动车沿着海边晃悠,海风吹得他花白的头发乱成一团。邻居们提起他,只说:“老窦挺随和,话不多,见面就笑。”

有人觉得他“落魄”了,可这真是落魄吗?窦唯的日子是他自己选的。他早就看透了名利场的热闹,主动离开喧嚣,跑到阿那亚找个安静的角落。这里没有狗仔队,没有记者追着问东问西,只有海浪声和他的琴声。他还在做音乐,家里摆着非洲手鼓、电子合成器,偶尔跟朋友弄点实验专辑,但从不宣传,像是给自己哼的小曲。

去年,有人拍到他在篮球场打球,动作灵活得像个小伙子。今年初,又有人看到他在便利店买烟,穿着20块钱的汗衫,骑着小电驴一溜烟跑了。这些画面在网上传开,网友们炸了锅:“这还是当年那个摇滚天王吗?”有人说他“过气”,有人说他“活出了真我”。可窦唯自己呢?他压根不在乎这些评价。他说:“音乐就是我喜欢的事,干嘛非得弄得高大上?我就想过普通日子,挺好。”

窦唯的转变,从来不缺争议。有人觉得他浪费了才华,活得太“接地气”;有人却佩服他敢放下光环,活得真实。媒体说他“秃了”“发福了”,他只当笑话听听,继续骑他的电驴,买他的菜。他的生活像一场无声的反叛——年轻时,他反叛的是音乐的条条框框;中年以后,他反叛的是社会对“成功”的定义。什么叫成功?非得站在聚光灯下才算?窦唯用行动说:不,活得舒服才是真。

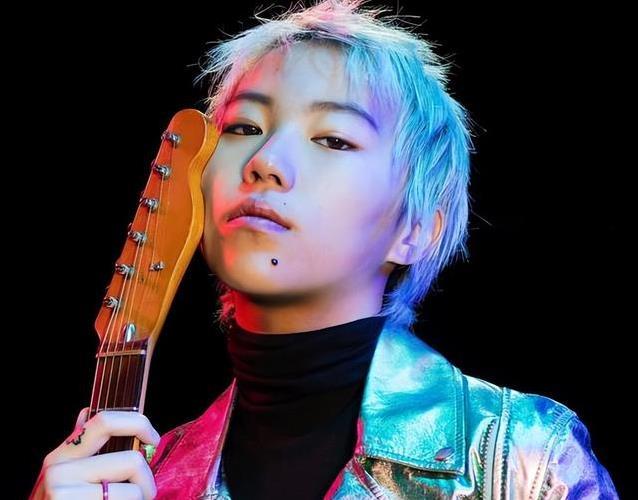

他跟王菲离婚后,经历过两次婚姻的波折,但对女儿窦靖童的爱从没变过。他把祖传的四合院卖了,给女儿买了房子,自己却过得像个普通大叔。窦靖童的音乐路,多少带着点他的影子。2023年草莓音乐节,窦唯戴着渔夫帽,站在台上玩实验电子乐。台下的00后一脸懵,问:“这大叔谁啊?”直到老乐迷喊“黑豹!黑豹!”,年轻人才反应过来:这不就是传说中的摇滚教父吗?

那一刻,舞台上的“窦仙”和菜市场的大叔合二为一。他用半辈子告诉大家:人不需要被标签绑住。音乐是生活的一部分,生活也是音乐的一部分。他剃光头不是因为落魄,是嫌染头发麻烦;吃沙县不是因为穷,是觉得味道实在;骑电驴不是没钱,是觉得方便快捷。他的选择,简单得像句大实话:想干啥就干啥,图个自在。

在阿那亚,窦唯活得像个普通人,却又不普通。他的工作室里,琴声和海浪声混在一起,偶尔哼出的旋律带着点道家哲学的味道。他的专辑《雨吁》,听着像自言自语,又像在跟大自然聊天。网上吵着“窦唯过没过气”,他却在清晨嚼着油条,盯着海平面发呆。谁说传奇一定要有掌声?窦唯的传奇,是他敢把自己的神话拆掉,活成最真的自己。

窦唯的故事,像首没写完的歌。年轻时,他用音乐点燃了时代;中年以后,他用生活告诉大家,自由比什么都重要。光头、电动车、菜市场,这些标签拼不出他的全部。他问自己:没了光环,我是谁?答案在阿那亚的海风里:活得真,就是最大的摇滚。

他的生活让我们忍不住想:成功到底是个啥?是站在万人舞台上,还是早上买菜时跟老太太聊两句?窦唯选了后者。他不争名,不抢利,只想安安静静做自己喜欢的事。或许,这才是摇滚的魂儿:不被框框套住,永远忠于自己的心。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6