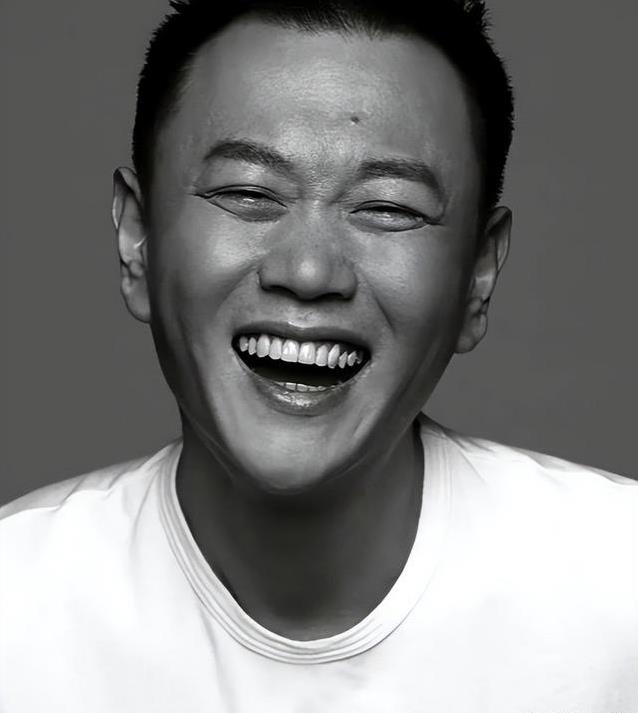

身家50亿商界大佬,甘当龙套磨演技,他为何如此执着?

冯嘉怡,一个身家据说高达50亿的商界大佬,却跑去剧组演龙套,这事儿听起来就让人觉得不可思议。穿着西装开会,他是运筹帷幄的老板;换上戏服站在镜头前,他却甘心当个小角色,台词可能只有两三句。究竟是什么让他放着豪车别墅不享受,非要到片场吃盒饭、淋雨跑戏?

冯嘉怡的演艺路是从2006年开始的。那年,他认识了导演滕华涛,接下了人生第一个角色——电视剧《双面胶》里的黑心医生谭一刀。戏份不多,但他愣是把这个小角色演得让人印象深刻,狡猾又不讨人厌,拿捏得恰到好处。滕华涛看中了他的潜力,后来又找他演了《蜗居》里的房地产商陈寺福。这个角色更火,冯嘉怡把商人的精明和世故演得活灵活现,观众记住了他那句经典台词:“海藻啊,你还年轻,有很多事你还不明白。”

他演戏从来不马虎,哪怕是个只有几分钟镜头的配角。拍《激荡》时,有场暴雨中的戏,他主动要求重拍好几次,衣服湿透了也不喊停,直到导演点头才罢休。还有一次演底层工人,他特意增肥,跑去工厂跟工人聊天,学他们的动作和说话方式。这种认真劲儿,连导演都感慨:有他在,戏的质感都不一样了。

冯嘉怡的另一面,是个成功的商人。他14岁被送到澳大利亚留学,生活并不容易。为了省钱,他曾在跨年夜洗了9小时的盘子,累得腰都直不起来。回国后,他靠着敏锐的眼光做生意,涉足房地产、餐饮、贸易,生意越做越大。据说他的公司有几百号员工,身家高达50亿。可即便赚了这么多钱,他心里始终有个演员梦。

小时候,冯嘉怡就爱看电视,常常模仿荧幕上的角色。看完《上海滩》,他还缠着妈妈给他织条白围巾,幻想自己是许文强。可惜,家里人觉得演戏不靠谱,父亲甚至因为他偷偷考表演班揍了他一顿。长大后,他听从家人安排,先做生意,赚了钱才敢重新追梦。

2006年,他37岁,事业已经很成功,但他还是决定试试演戏。他没靠砸钱给自己买角色,而是老老实实从龙套做起。拍《长安十二时辰》时,他演了个台词不多的皇帝李隆基,靠几个眼神就把角色的威严和疲惫演了出来。到了《长安的荔枝》,他饰演的反派何有光又邪又搞笑,观众看了既恨又忍不住想笑。

冯嘉怡从不觉得自己是大老板就高人一等。在剧组,他跟群演聊得火热,还会分享自己的表演心得。条件艰苦时,他掏钱给大家加餐,剧组的人都说他没架子。有次拍戏,他听说有人说他“带资进组”,他笑着辟谣:“我要有50亿,早自己投部戏当主角了!”他还说,演戏不是为了钱,而是因为喜欢站在镜头前那种感觉。

娱乐圈里,很多人为了名利挤破头,可冯嘉怡不一样。他拒绝了高价代言和综艺邀约,只想把角色演好。他觉得,角色大小不重要,演得不好才丢人。在《城中之城》里,他演的银行副行长苏见仁,严肃时气场十足,逗儿子时又像个搞笑老爸,观众直呼这对父子是“卧龙凤雏”。

他的故事让人忍不住想:有钱人为什么还要这么拼?冯嘉怡的回答很简单:“赚钱是本事,演戏是爱好。钱买不到站在片场的那种快乐。”他用商界的经验管理自己的表演,写角色分析、琢磨心理动机,每个细节都不放过。这种态度,让他成了圈里公认的“定海神针”。

冯嘉怡的经历,就像在告诉大家:追梦不分早晚,也不用管别人怎么看。他明明可以舒舒服服当老板,却选择在片场挥汗如雨。拍《九州·海上牧云记》时,他还帮副导演指挥群演,愣是把复杂的镜头调度得井井有条。剧组的人开玩笑说,他简直是导演派来的“卧底”。

在娱乐圈这个名利场,冯嘉怡像一股清流。他不追流量,也不炒作,就是踏踏实实演戏。观众可能不记得他的名字,但一定忘不了他演的角色。他用18年演了87个配角,没当过顶流,却让每个角色都活了起来。

他的故事也让人想到自己的生活。谁还没点梦想呢?有人想开个小店,有人想画画写字,可生活总有各种理由让人放下来。冯嘉怡不一样,他有钱有地位,却还是选择为梦想吃苦。这份坚持,多少有点让人感动。

中国有句老话,叫“干一行爱一行”。冯嘉怡就是这样的人。不管是做生意还是演戏,他都全力以赴。他用自己的经历证明,成功不只是赚多少钱,而是能不能做自己喜欢的事,活得痛快。

现在,冯嘉怡还在片场忙碌,接一个又一个配角。他不急着当主角,也不怕别人说他是“最贵龙套”。他说,演戏就像做菜,火候得刚好,味道才能出来。他还在不断尝试新角色,从奸商到皇帝,再到搞笑反派,每次都让人眼前一亮。

他的故事还没写完。50亿的身家是真是假,或许不重要。重要的是,他用行动告诉大家:人这一辈子,追梦比什么都值。你是不是也有一件事,特别想做却没敢开始?冯嘉怡的故事,或许能给你一点勇气,去试试看,活出自己的精彩。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6