3岁丧父靠姐奶水长大,考上名校却跑龙套,成名后为8兄姐买房

一个三岁丧父的孩子,靠着大姐的奶水长大,家里八个哥哥姐姐省吃俭用,硬是凑钱供他上学。他叫于和伟,偏要追梦,顶着母亲的反对,考进上海戏剧学院。没钱交学费,五姐卖掉孩子的钢琴,才让他圆了大学梦。从跑龙套演“尸体”到一夜爆红,他用实力证明了自己。如今,他赚了钱,第一件事就是给八个哥哥姐姐每人买一套房。这一路,他是怎么走过来的?

于和伟1971年出生在辽宁抚顺,家里九个孩子,他是老幺。母亲生他时已经45岁,身体虚弱,喂不了奶。大姐24岁,刚生了孩子,毫不犹豫把弟弟抱回家,用自己的奶水喂养。于和伟说,没有大姐,就没有今天的他。那时候,家里穷得叮当响,父母都是普通工人,养九个孩子,日子紧巴巴的。

三岁那年,父亲因病去世,家里彻底塌了天。母亲不识字,只能靠卖红薯、干苦力养活一家人。于和伟小小年纪就跟着母亲在街头吆喝,帮着卖红薯。那些年,母亲累得腰都直不起来,他看在眼里,暗暗发誓:一定要努力读书,改变家里穷苦的日子。

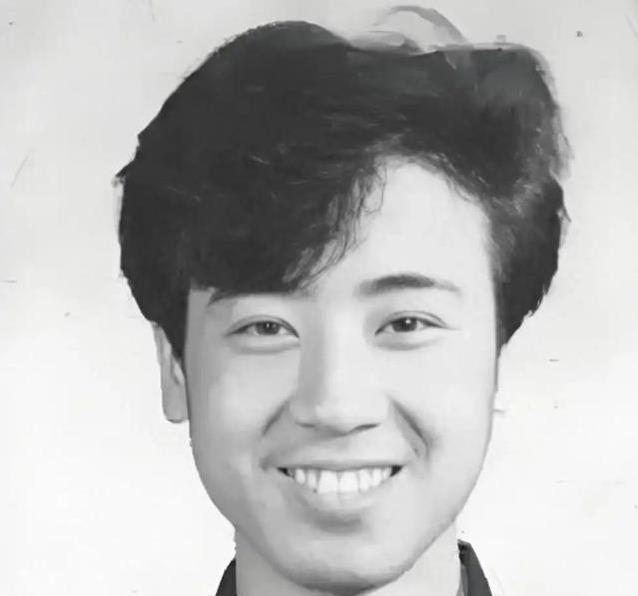

哥哥姐姐们为了供他上学,早早出去打工。有的去工厂,有的干体力活,赚的钱全贴补家用。于和伟很争气,初中毕业考进抚顺幼儿师范学校,学费还是哥哥姐姐们东拼西凑来的。后来,他又考进抚顺话剧团,当了音乐老师。这份工作在母亲看来是“铁饭碗”,稳定又体面,可于和伟心里却装着更大的梦想。

他想当演员,想考上海戏剧学院。母亲一听,急了:“好好的老师不当,去当演员?那能当饭吃吗?”在那个年代,演员这行当在普通人眼里不靠谱,母亲怕他吃苦,怕他没出路。于和伟也犹豫过,一边是母亲的期望,一边是自己的热爱,到底该听谁的?

关键时刻,八个哥哥姐姐站了出来。他们支持弟弟追梦,还一起劝服了母亲。大姐说:“他有心气,就让他试试。”五姐更直接,把孩子的钢琴卖了,凑出4000块钱,硬是让于和伟去了上海。4000块,在90年代可不是小数目,那架钢琴是五姐家最值钱的东西。

到了上海戏剧学院,于和伟像块海绵,拼命吸取知识。课余时间,他一刻不闲,跑去打零工,送外卖、做服务员,啥活都干。他知道,家里为了他牺牲太多,他不能辜负这份期望。大学四年,他几乎没休息过,脑子里只有一件事:学好本事,改变命运。

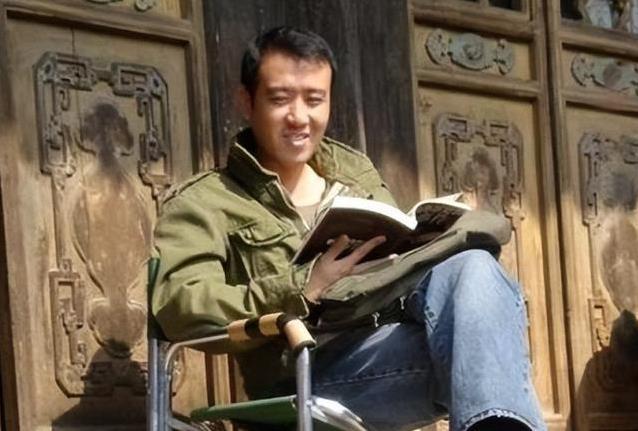

毕业后,现实却给了他当头一棒。没有背景、没人脉,他只能从群演干起。演“尸体”、做替身,危险又辛苦,一天下来才200块钱。三十多岁了,他还是个默默无闻的龙套演员,工资连养家都不够。有时候,他也会偷偷问自己:是不是选错了路?妻子却一直鼓励他:“你有才华,总会有机会的。”她的支持,成了他坚持下去的动力。

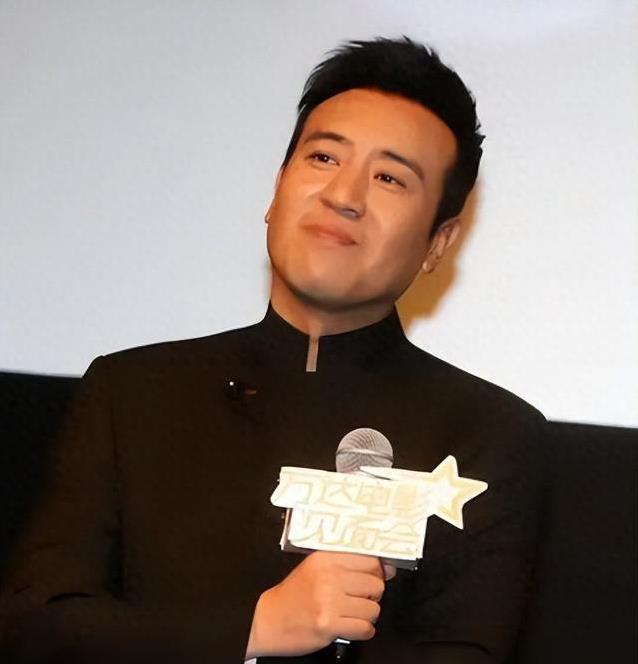

跑了十几年龙套,于和伟终于等来了转机。2010年,导演高希希找他演《新三国》。他在剧里一句“接着奏乐接着舞”,配上夸张的表情和动作,瞬间火遍网络。这句台词成了热梗,网友们争相模仿,他的名字也第一次被观众记住。从那以后,他像开挂一样,接连出演《军事联盟》《觉醒年代》《我是刑警》等好剧,彻底红了。

成名后,于和伟没有忘本。他赚的第一桶金,没给自己买豪车豪宅,而是回到老家,给八个哥哥姐姐每人买了一套房。他说:“他们为我付出太多,现在我有能力了,得让他们过上好日子。”这份感恩的心,让人动容。可惜,大姐在他上大学时因肝癌去世,母亲也在他拍戏期间离世。每次提起她们,于和伟眼眶都会发红:“她们把我带到这世上,我却没来得及好好报答。”

于和伟的成功,不是一夜爆红的运气,而是几十年咬牙坚持的结果。从小城到上海,从群演到主演,他一步步走来,靠的是不服输的劲头。家里的支持,成了他最大的底气。八个哥哥姐姐的付出,母亲的辛苦,他都记在心里,化成前行的动力。

如今的于和伟,已经是家喻户晓的演员,但他从没忘根。只要不拍戏,他就会回老家,帮三哥的包子铺干活,和家人聊聊家常。这样的他,让人觉得亲切又真实。他的故事,就像我们身边那些努力奋斗的人,平凡却有力量。

这个故事听完,你是不是也觉得心里暖暖的?于和伟用行动告诉我们,感恩和坚持,能让人走多远。他的经历,也让人忍不住想:如果是你,会不会像他一样,咬牙追梦,不忘初心?

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6