随着科技的发展,我们已经实现了登上月球、向火星发射探测器等壮举,还发射了如旅行者一号、二号在内的 5 个深空探测器,它们正朝着太阳系边缘飞去,旅行者一号目前距离地球已达 225 亿公里 。这些成就让我们对宇宙探索充满信心,然而,宇宙的广袤远超想象,距离成为了我们迈向星际旅行的巨大阻碍。

以目前人类探测器的速度,想要实现星际旅行简直是天方夜谭。

就像旅行者一号,它在助推火箭及行星引力的作用下,速度曾达到每秒 17 公里,这已经是个相当惊人的速度了。但即便如此,它要穿越太阳系最外侧的奥尔特云,真正离开太阳的引力范围,还需要大约 3 万年的时间;而到达比邻星,至少需要 8 万年 。这样漫长的时间,远远超出了人类的寿命,也让传统的星际旅行方式变得不切实际。

除了距离,星际旅行还面临着难以想象的消耗问题。根据动能方程 Ek=mv2/2(其中 V 是物体的速度,M 是物体的质量),如果想要在短短几十年内飞出太阳系到达比邻星,飞船的速度至少要比现在快几十倍到上百倍,相应地,所需要的能量至少将是现在的数百万倍 。以人类目前的科技水平和能源储备,这无疑是一个天文数字,难以实现。

即便解决了能源和能耗问题,宇宙中几乎无处不在的宇宙尘埃和宇宙气体,也会对星际旅行构成威胁。在低速状态下,它们可能无害,但一旦与超高速飞船相遇,这些看似软绵绵的物质,却能对船体造成致命的伤害 。

此外,长时间的星际航行对飞船材料的要求极为严格,同时,也会对飞船内的人员带来诸多考验,如强大的生命维持系统、长时间的密闭空间、低重力下的人体病变以及致命的宇宙辐射等问题,都亟待解决。

面对这些重重困难,人类并没有放弃对星际旅行的追求。科学家们基于目前掌握的航天推进技术,进行了诸多尝试。

例如,尝试用无人探测器探索深空,像伊卡洛斯计划、代达罗斯计划、突破摄星计划等,希望制造出体积和质量极小的纳米飞船,以接近光速的速度送入宇宙进行深空探测 。针对载人星际航行,也提出了太空冬眠计划、胚胎冷冻计划等大胆设想。但要真正实现星际旅行,关键还在于推进动力的突破。

传统的化学推进虽然推力较大,但比冲量低,喷气速度大约为 5 千米 / 秒;离子发动机喷气速度虽能达到 15 - 35 千米 / 秒,是常规化学推进的好几倍,但推力相对较小;普通的核裂变发动机推力大,能达到 15% 的光速,可达到这个速度需要几百年的加速时间;目前理论上动力最强劲的反物质推进技术,其理论速度能达到 90% 光速,但也仅仅停留在理论阶段 。

在这样的背景下,超光速飞行技术成为了人类实现星际旅行的希望之光。如果能够实现超光速飞行,那么星际旅行中的距离和时间问题都将得到极大的缓解。而曲速引擎技术,作为一种备受瞩目的超光速飞行设想,为我们展现了一种可能的解决方案。

在众多的超光速飞行设想中,曲速引擎的概念备受瞩目,最早出现在 1957 年美国科幻作家约翰?坎贝尔所写的小说《太空岛》中,后来因著名科幻片《星际迷航》而被大众熟知 。1994 年,墨西哥物理学家米给尔?阿库别瑞受到《星际迷航》中曲速引擎的启发,提出了科学意义上的曲速引擎概念 —— 阿库别瑞引擎,为这个充满科幻色彩的概念奠定了一定的理论基础 。

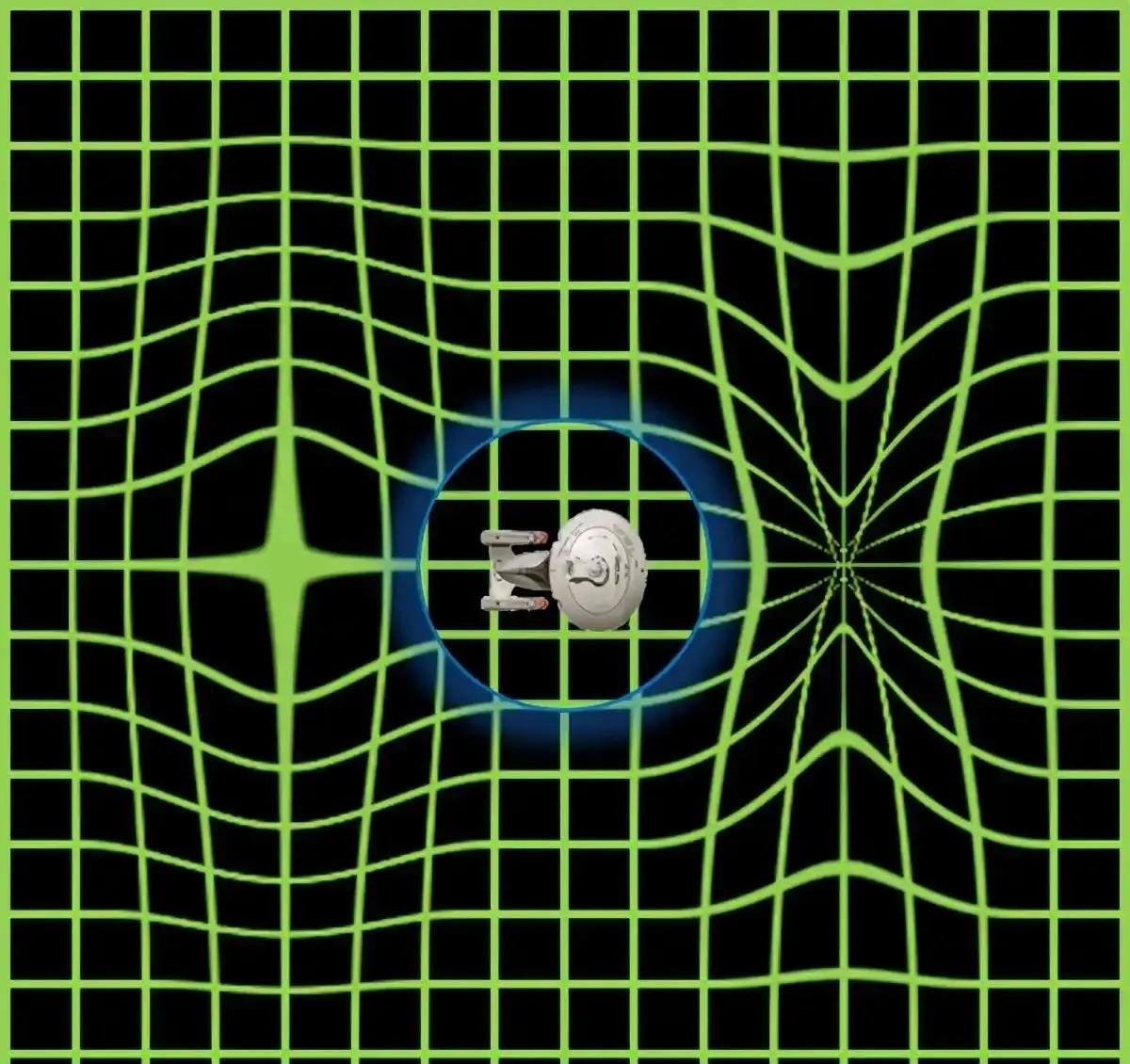

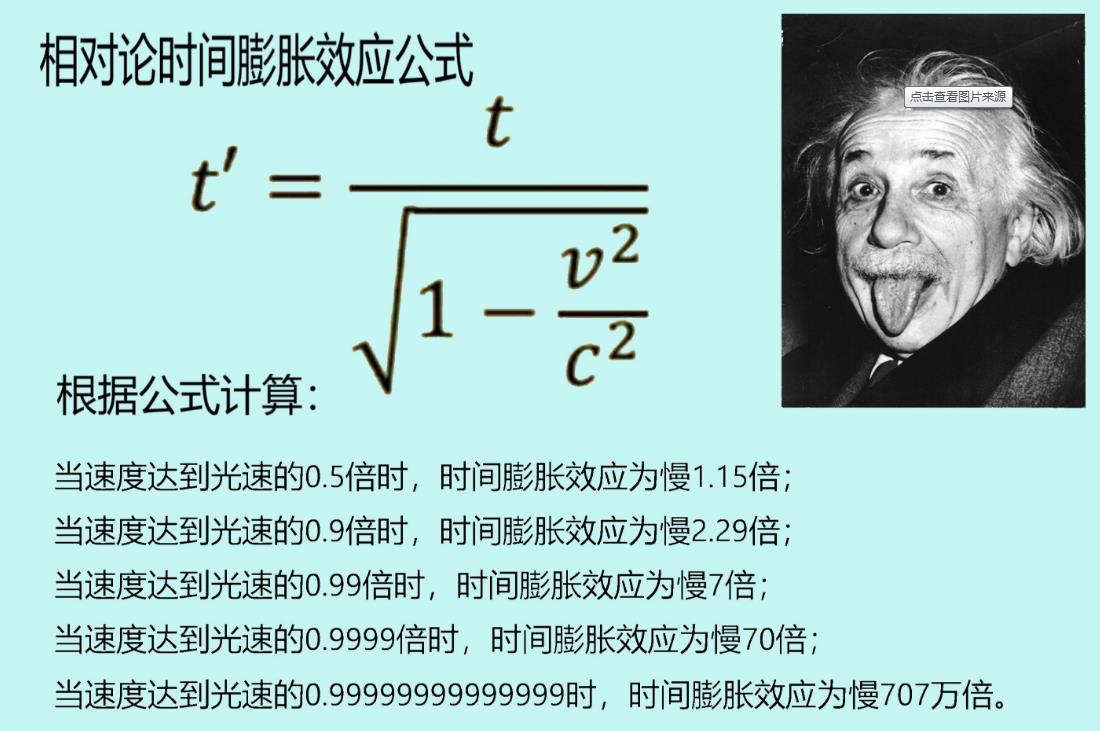

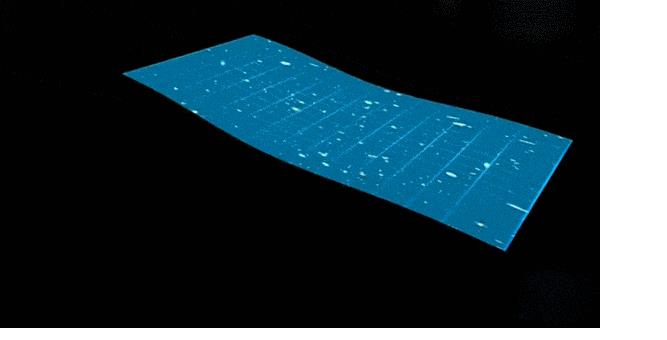

曲速引擎的理论基础来源于爱因斯坦的广义相对论。广义相对论认为,时空并非是平坦和固定不变的,而是可以被物质和能量弯曲 。就像在一块平坦的橡胶膜上放置一个重物,橡胶膜会因为重物的质量而发生弯曲,这个弯曲的橡胶膜就类似于被物质弯曲的时空。而引力,实际上就是时空弯曲的表现。例如地球围绕太阳公转,就是因为太阳的巨大质量使得周围时空发生弯曲,地球在这个弯曲的时空中沿着测地线(在弯曲时空中的最短路径)运动,就形成了公转的轨道。

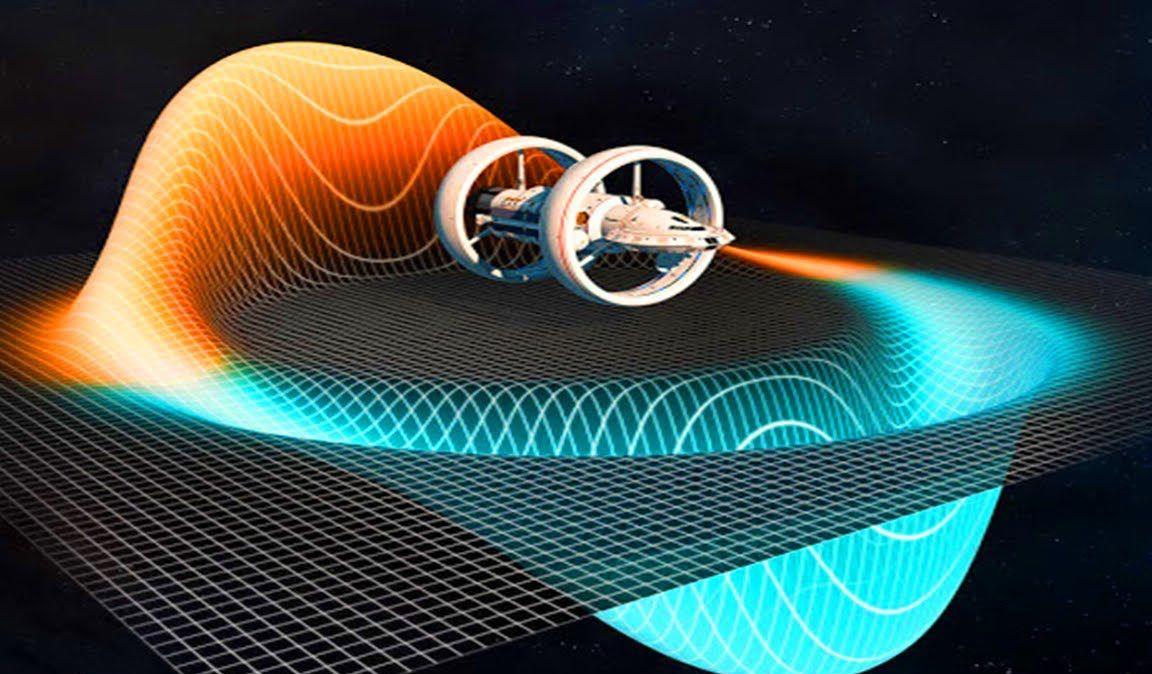

曲速引擎正是利用了时空的这种可弯曲特性来实现超光速飞行。其原理是通过在飞船周围创造一种特殊的时空结构 ——“曲速泡”(也叫 “曲率泡”)。

在这个曲速泡中,飞船前方的空间被压缩,后方的空间则被拉伸膨胀 。这就好比你在吹气球时,气球的一端被挤压变小,另一端则被拉伸变大,而飞船就位于这个被扭曲的时空泡中。由于空间本身的压缩和膨胀,曲速泡能够带着飞船以超光速的速度前进,而飞船在曲速泡内部相对周围空间却是静止的。这就如同在传送带上的物品,物品本身没有移动,但随着传送带的运动而被快速运输到远处 。

这种超光速飞行方式巧妙地避开了狭义相对论中 “任何携带信息和能量的物体都无法达到或超越光速” 的限制,因为并不是飞船本身在时空中以超光速移动,而是飞船所处的时空在发生运动,而时空的运动并没有传递信息,所以不违反大自然法则 。这就好像宇宙大爆炸之后,宇宙一直在以超过光速的速度膨胀,这种超光速膨胀并未传递信息,同样不违反物理规律。

在科幻作品中,如《星际迷航》,曲速引擎被设定为不同的等级,每个等级对应着不同的飞行速度 。从最初级的曲速 1 级,就能达到光速,实现了人类突破光速的梦想;到曲速 2 级,速度提升至 10 倍光速,大大缩短了星际旅行的时间;而曲速 9.9 级,速度更是惊人,可达到光速的 3053 倍 。这意味着,以这样的速度,飞出太阳系仅需 2.87 小时,飞出银河系也只需 32.8 年,相比传统的航行速度,这是一个巨大的飞跃 。

而最为引人注目的 9.9999 级曲速引擎,更是速度上的奇迹,它可以达到近 20 万倍光速 。如此惊人的速度,对星际旅行有着不可估量的意义。以我们目前可观测宇宙的直径 930 亿光年为例,如果一艘飞船以 9.9999 级曲速引擎飞行,穿越整个可观测宇宙所需的时间将大大缩短,这使得我们对宇宙的探索不再受限于漫长的时间 。原本需要无数代人才能完成的旅程,在这样的速度下,或许在一个人的有生之年就能够实现。

有了这样的速度,我们可以轻松抵达距离地球 254 万光年的仙女座星系,只需要短短十余年的时间 。这将使我们有机会近距离观测这个与银河系相似的星系,研究它的恒星形成、星系演化等过程,进一步加深我们对宇宙的认识 。

我们还能够探索更遥远的星系团和超星系团,了解宇宙大尺度结构的奥秘 。例如,本星系群直径约 1000 万光年,室女座超星系团直径达 1.1 亿光年,拉尼亚凯亚超星系团直径更是达到 5.2 亿光年 。以 9.9999 级曲速引擎的速度,我们可以在相对较短的时间内穿越这些巨大的宇宙结构,探索其中的奥秘 。

虽然曲速引擎从理论上为人类实现星际旅行带来了希望,但是在实际应用中,曲速引擎技术还面临着诸多技术挑战,其中最主要的就是能量困境 。根据理论计算,要实现曲速引擎所需的时空扭曲,需要极其巨大的能量 。

以 1994 年米给尔?阿库别瑞提出的阿库别瑞引擎为例,要形成一个可供飞船航行的曲速泡,所需的能量相当于整个可观测宇宙的能量总和 。这是一个极其庞大的数字,远远超出了人类目前所能获取和掌控的能量范围 。

为了实现曲速引擎,科学家们设想了一些可能的能量来源,如反物质和真空零点能 。反物质与普通物质相遇时会发生湮灭,释放出巨大的能量,其能量转化效率极高,根据质能公式 E=mc2,少量的反物质就能释放出巨大的能量 。

但是,反物质在宇宙中极为罕见,目前人类只能在实验室中通过高能粒子对撞机产生极少量的反物质,且产生反物质的过程需要消耗大量的能量,成本极高 。真空零点能是量子力学中提出的一种概念,认为真空中充满了不断涨落的虚粒子对,蕴含着巨大的能量 。然而,如何从真空中提取并利用这些能量,目前还只是停留在理论设想阶段,尚未找到切实可行的方法 。

除了能量获取的难题,曲速引擎还需要负能量的参与 。这里的负能量并非日常生活中所说的消极情绪或负面力量,而是物理学中与正能量相对的概念,具有与普通物质相反的引力效应 。

在曲速引擎的理论中,负能量被用于维持曲速泡的稳定,防止其坍塌 。但目前,负能量仅仅是一种理论假设,虽然在一些量子效应中观察到了类似于负能量的现象,如卡西米尔效应,但这些效应所产生的负能量极其微弱,远远无法满足曲速引擎的需求 。

除了能量方面的挑战,曲速引擎在工程技术和物理理论方面也存在诸多未知需要探索 。在工程技术上,如何设计和制造能够承受巨大时空扭曲力的飞船结构,以及如何确保飞船内部的环境适合人类生存,都是亟待解决的问题 。

时空扭曲可能会对飞船的材料和设备产生巨大的应力,目前还没有找到一种材料能够承受如此强大的力量 。在物理理论上,虽然广义相对论为曲速引擎提供了理论基础,但广义相对论与量子力学之间还存在着难以调和的矛盾 。在曲速引擎所涉及的极端条件下,如何统一这两个理论,以更准确地描述时空的行为,也是科学家们面临的重大课题 。

除了曲速引擎,虫洞和反物质引擎也是备受关注的星际旅行设想,它们与曲速引擎一样,都承载着人类对星际旅行的无限期望,同时也各自面临着独特的挑战。

虫洞,也被称为爱因斯坦 - 罗森桥,是广义相对论中一种连接宇宙中两个不同时空点的理论通道 。从概念上来说,虫洞就像是宇宙时空结构中的一条捷径,或者说是一个 “时空隧道”。

想象一下,将一张二维的纸弯曲,使原本相距遥远的两个点相互靠近,然后在这两个点之间打一个洞,这个洞就类似于虫洞 。

通过虫洞,飞船可以在瞬间从宇宙的一端穿越到另一端,无需经过漫长的空间距离,这种穿越方式在理论上甚至可以超越曲速引擎的速度,实现近乎瞬间的星际旅行 。例如,如果我们想要前往距离地球 254 万光年的仙女座星系,利用虫洞或许可以在极短的时间内到达,而不像曲速引擎还需要一定的时间来跨越这段距离 。

然而,虫洞的存在和利用面临着诸多难题。首先,虫洞的形成需要极其巨大的能量,这种能量的量级远远超出了人类目前的理解和掌控范围 。只有在像黑洞附近这样的极端引力环境下,才有可能产生虫洞,但黑洞强大的引力会对进入虫洞的物体造成巨大的威胁 。

虫洞的稳定性也是一个大问题,根据理论推测,虫洞非常不稳定,很容易在瞬间坍塌,这使得飞船安全穿越虫洞变得极为困难 。为了维持虫洞的稳定,可能需要一种具有负能量密度的奇异物质,而这种物质至今尚未被发现 。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6