一块麦秆,能干啥?在菏泽定陶区山大附中实验学校,学生们用它剪出画、编出动物,连帽子和扇子都能做出来!这不是普通的课外活动,而是孩子们用双手传承非遗文化,把田里的麦秆变成艺术品的故事。

教室里,阳光洒在桌子上,空气里有股淡淡的麦香。学生们围着桌子,拿着剪刀和胶水,小心翼翼地摆弄麦秆。指导老师马玉在旁边走来走去,时而提醒一句“轻点剪,别把麦秆弄断”,时而夸一句“这个花瓶拼得真好看”。麦秆社团的课,总是热闹又专注。

麦秆画是菏泽的市级非遗,历史悠久,用麦秆剪贴、烫染,就能做出漂亮的画和工艺品。学校有自己的农场,每年麦子收完,麦秆堆得像小山。马玉老师灵机一动:与其让这些麦秆白白浪费,不如让它们变成艺术品!她带着老师们一起琢磨,硬是把麦秆变成了课堂上的宝贝。

一开始,老师们对麦秆画也是一知半解。为了教好学生,马玉带着团队从零学起。她们上网找教程,学怎么泡麦秆、怎么漂白。还特意跑去找非遗传承人,讨教剪贴和烫染的门道。光学会还不够,老师们把复杂的工艺拆成简单步骤,拍成教学视频,连小学生都能看懂。

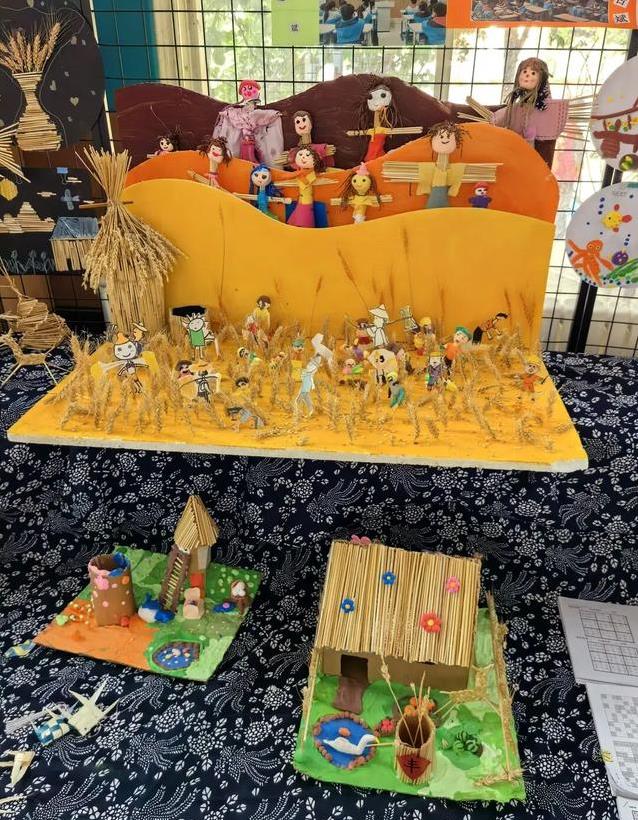

社团的课很有讲究,根据学生的年纪分层教。小学生先学简单的,从拼贴花瓶、房子开始,慢慢上手。高年级的学生胆子更大,挑战编织动物和扇子,有的还试着做复杂的麦秆画。有一回,一个学生拿来家里的旧布头,搭配麦秆做了一幅画,成品亮眼得让全班都鼓掌。

课堂上,学生们干得热火朝天。小一点的孩子,捏着麦秆条,拼出小鱼、小螃蟹,笑得合不拢嘴。大一点的学生,喜欢挑战难的,编织的帽子能直接戴头上,麦秆画还能做出层次感,像是专业作品。马玉常说:“麦秆是地里长出来的宝贝,孩子们用它学会了耐心和巧思。”

社团不只是教手艺,还让孩子们爱上非遗文化。学校常办麦秆艺术展,展厅里挂满学生作品,从小动物到山水画,五花八门。每次展览,学生们都抢着给同学讲解自己的作品,骄傲得像个小专家。老师们看着这些作品,也觉得心里暖暖的。

这门课的意义,不只是做手工。麦秆画让孩子们知道,传统文化不是老掉牙的东西,而是能摸得着、做得出的美。学生们在动手中学会了观察,学会了用心。比如,编一只螃蟹,得先搞清楚麦秆的韧性;做一幅画,得琢磨颜色和层次。时间长了,孩子们不仅手巧了,心也更细了。

学校还把麦秆社团跟农场结合起来。学生们去农场看麦子生长,收割后自己选麦秆,感觉像是从地里“种”出了艺术品。这种体验,让他们对家乡的文化更有感情。有个学生说:“我以前觉得麦秆就是废物,现在觉得它可宝贵了!”

马玉老师常跟学生讲:“麦秆画不只是手艺,是咱们菏泽的文化根。”她希望孩子们不只学会技巧,还能把这门手艺传下去。社团里,有些学生已经开始自己设计作品,把麦秆和珠子、布料混搭,做出新花样。老师们看了直点头,觉得这些孩子以后没准能成为非遗传承人。

麦秆社团的课,成了学校的一张名片。家长们也爱凑热闹,来看孩子们的作品展,忍不住夸几句。学校负责人说:“这不只是教孩子做手工,是在他们心里种下文化的种子。”未来,学校还想把社团办得更大,让更多学生加入,做出更多创意作品。

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6