【本文由小黑盒作者@落信于08月28日发布,转载请标明出处!】

在网上看到这张图,遂作此篇

网友评论:‘’这图太不符合实际了,花生这种农作物结果大部分是在地下的,因为没有阳光的照射,生长在地下的花生是白色的,随着成熟会逐渐偏黄。

也有部分花生因为连接在枝干的上方而导致没有在地下发育或者在地下发育但是被雨水刷而漏出地表会在表壳呈现部分和叶子相近的青色,这种裸露在外的花生通常会发育不良导致果实偏小。“

先明确答案,花生既不长在树上,也不是直接结在根部,而是结在地下。

花生的生长过程有明显的阶段性,且与多数植物结果方式不同。

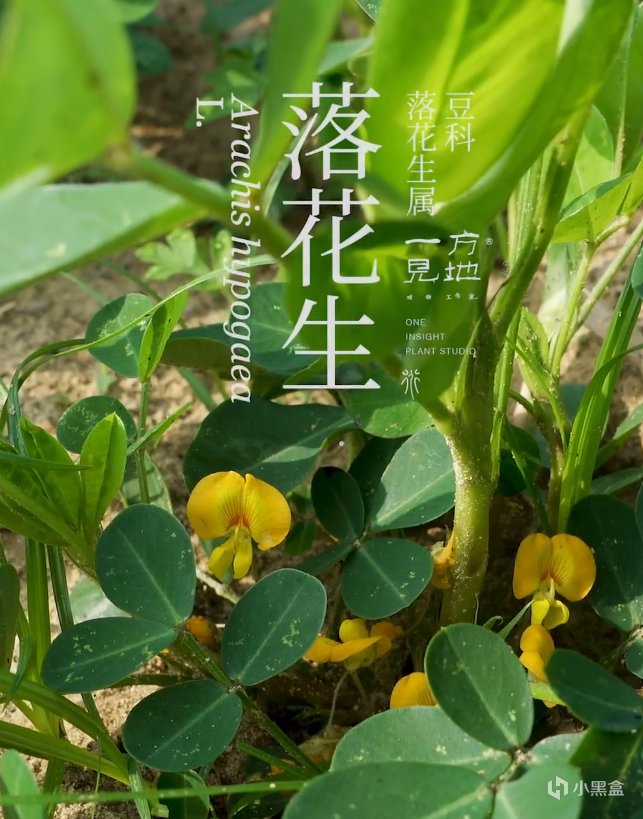

春季,花生种子在土壤中发芽出苗,经过约两个月生长后,植株会开出黄色小花。

这些花朵多集中在植株下部,完成授粉后,花朵会逐渐枯萎脱落。

此时,花萼筒基部会生长出一根细长的结构,名为果针。

果针会持续向下伸展,最终穿透地表,进入土壤内部。果针顶端的子房在土壤中会慢慢膨大,外壳逐渐变硬,表面形成网状纹路。

同时,连接子房与植株的子房柄会不断变粗,外形与植物根系相似,这也导致部分人误以为花生长在根部。

实际上,子房在土壤中发育成熟,最终形成人们常见的花生果。

落花生的名字,正是源于这一 “花落后果实入土生长” 的过程。我们河南部分地区称之为“罗森”,好像意为“罗帐的屋子聚集成的森林”(麻屋子红帐子,里面一个白胖子)

各地叫法不一

落花生 / 落生:河南、河北、山东、福建、广东、江西及湖北大悟等地常用,部分地区发音为 “落申”;闽南语、潮汕话、客家话区域也会使用,直接关联花生 “花落入土结果” 的生长特性,是较早出现的俗称之一。

花生:全国通用,通行于北京、天津、东北三省及四川、云南、贵州等西南官话区,是目前最广泛的口语与书面语称谓。

土豆:福建、广东、台湾等闽南语区专用,因花生属豆科且生长于地下得名,与大陆指代马铃薯的 “土豆” 所指不同;韩语中对花生的称呼也受此影响,含义相近。

地豆 / 泥豆:部分地区使用,如山东、河北局部,名称直接体现花生生长在地下的特点,表述直白。

番豆:南方客家话区域常用,“番” 字暗示花生的外来属性(原产南美洲,16 世纪传入中国),反映东南沿海作为花生早期传入地的历史背景。

长生果 / 万寿果 / 千岁子:多地均有使用,属于吉祥称谓,因花生营养丰富、具备滋养功效,古人赋予其 “长寿” 的寓意,常见于传统饮食文化表述中。

生长过程

花朵凋谢后,果针带着子房入土发育,这种生长方式是花生适应环境的结果。

土壤能保护子房不被鸟类、小型哺乳动物破坏,确保果实顺利成熟。

花生生长对土壤有特定要求,最适宜在沙质土中种植。沙质土疏松透气,果针容易扎入,利于子房发育;

若土壤黏性过大或含有较多石块,果针难以穿透土层,会影响结果率与果实品质。

食用功效

健脾养胃:中医认为花生能滋养脾胃,对于脾胃虚弱导致的食欲不振、消化不良等情况,适量食用(如煮花生、花生粥)可起到一定调理作用。

润肺止咳:花生有润肺的功效,可辅助缓解肺燥引起的干咳少痰等不适,传统中也常用花生与冰糖、雪梨搭配煮水,用于滋润肺部。

止血(花生衣):花生的种皮(俗称 “花生衣”)有止血、补血的作用,中医常用于辅助改善血小板减少引起的出血症状(如牙龈出血、皮下出血),但需注意:跌打损伤、瘀血肿痛者不宜过多食用花生衣,以免加重瘀血。

需要注意的是,花生热量和脂肪含量较高,过量食用可能导致热量超标,且部分人群对花生过敏,这类人群需严格避免食用;此外,花生中的嘌呤含量中等,痛风急性发作期人群应限制摄入。

其他

自 15 世纪传入中国后(有说是本土植物),花生逐步融入饮食文化,吃法多样。可作为油炸下酒菜,可添加到凉菜、汤品中,也能加工成花生酱、花生糖等。

在农业领域,花生产量较高,中国花生产量长期位居世界前列,有中国坚果之称。

山东莱西、河南内黄、河北滦州等地,因种植条件优越、历史悠久,均有中国花生之乡的说法,反映出花生在农业生产中的重要地位。

图片来源网络,侵删

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6