本文转自:大理日报

吴宗伯介绍农耕文化园收藏的民国三十七年峨溪乡公所使用的方斗。

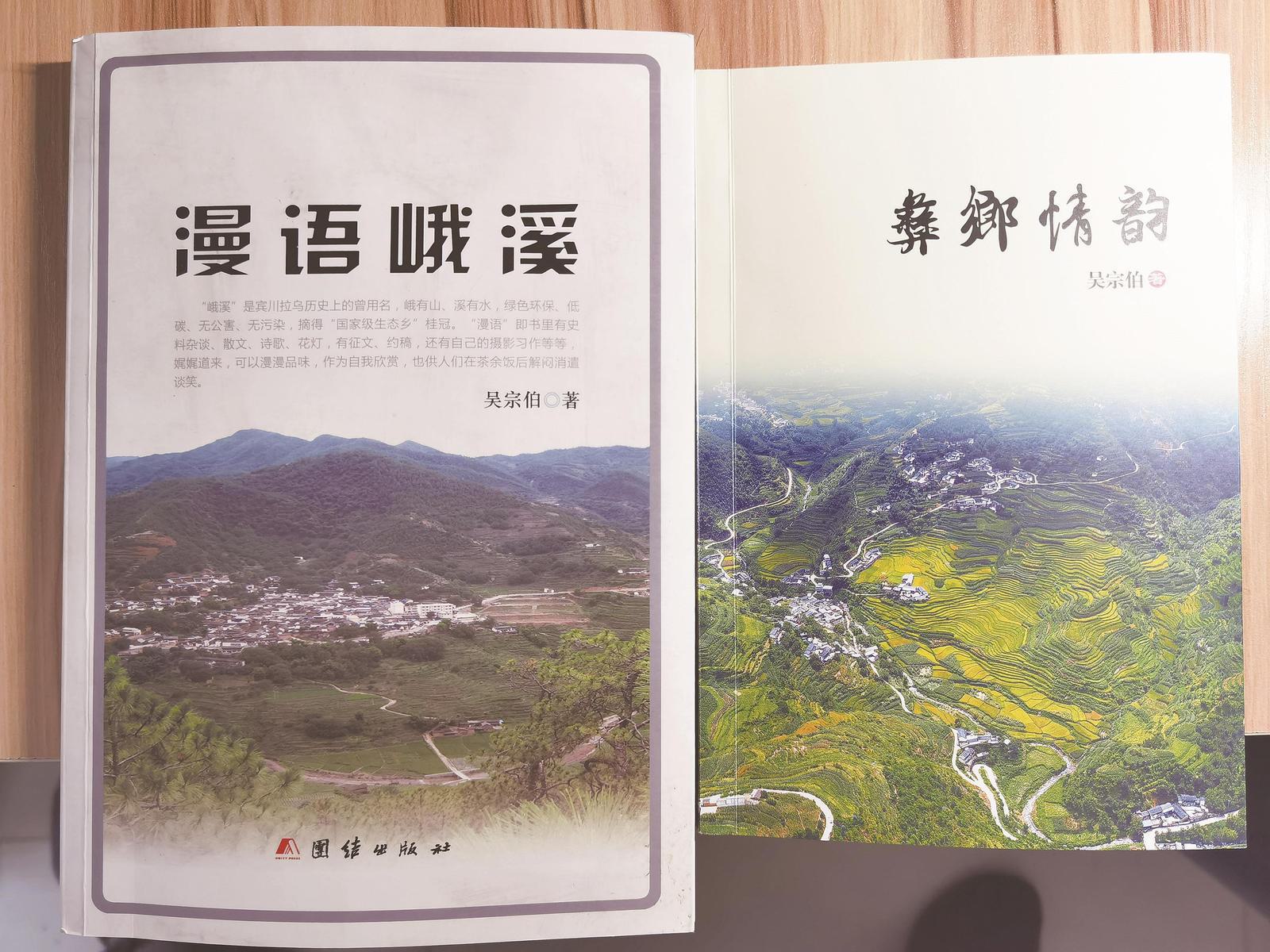

吴宗伯历时20年收集整理出版的两本拉乌彝族乡民间史料书籍。

拉乌农耕文化园一角。拉乌农耕文化园收集收藏的钱币、铁器等实物有340余件。

拉乌农耕文化园收藏的民国三十七年峨溪乡公所使用的升斗。

拉乌农耕文化园收藏的手推古石磨,曾经是拉乌村手工豆腐的加工工具。

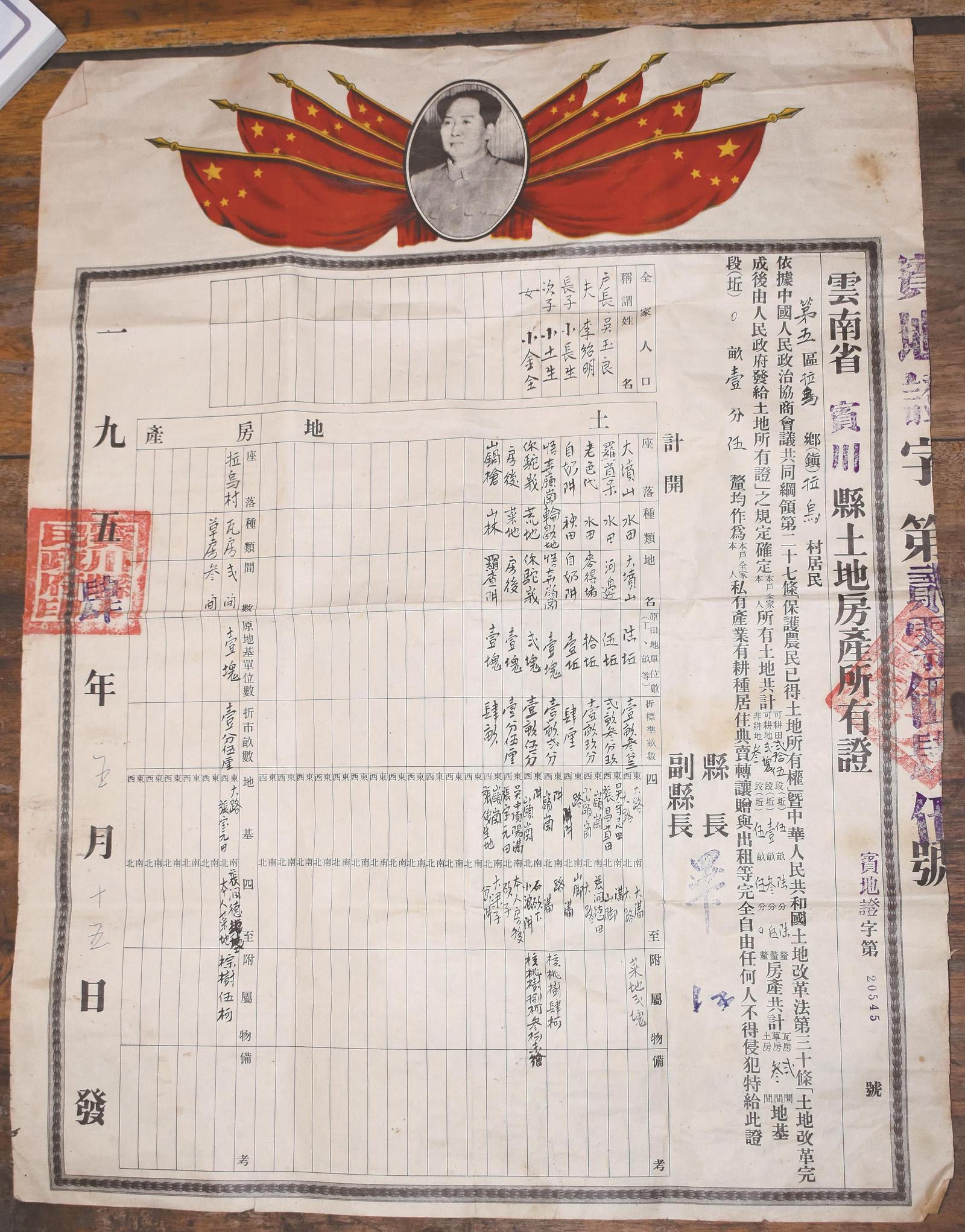

农耕文化园收藏的解放初期颁发的《土地房产所有证》。

□ 杨宏毅 杨运政 文/图

走进宾川县拉乌彝族乡拉乌古村,茂密的核桃树林与古村相互影映,在村子边的核桃古树下,坐落着一个静谧的小院,门口一块楠木牌匾上,云南省已故文史专家、书法家张勇书写的“拉乌农耕文化园”几个金色大字格外显眼,院子的主人82岁的吴宗伯老人正在整理各种农耕文化老物件,怡然自得,乐在其中。

拉乌彝族乡是省政府公布的全省40个“革命老区”乡镇之一。1943年7月,吴宗伯出生在拉乌乡拉乌村的一户普通人家,父母一辈经历过时移世易,而在他80多年的成长经历中,历经了许多磨难,也见证了拉乌地区的革命历程和时代的飞速发展,同时他也清晰地感知到,在这片养育自己的土地上,一些老事儿、老物件正逐渐在历史发展的长河中淡化,甚至慢慢消失。于是,他的心里迫切地想做三件事,以留存和传承拉乌的历史根脉。

1999年,吴宗伯从宾川农村信用社退休,出于对家乡的热爱和地方历史文化的传承,仅拥有小学文化的他,再次拾起纸和笔,开始学习起写作,并购买了数码相机,以图文结合的方式,收集整理那些拥有地方民族特色和历史文化底蕴的史料。为了保证所采写内容的真实性,他从周边已有的县史和部分乡镇史着手,搭建起大的历史框架,具体到拉乌历史中的人和事,更是时常到深山中探寻古墓碑文和赴偏远村庄求证高龄老人的经历。在历经16年的收集整理后,2015年他的第一本,也是拉乌彝族乡第一本民间史料书籍《漫语峨溪》由团结出版社正式出版,这本涵盖拉乌部分乡史和民俗风情的图书,完成了吴老伯的第一件心事儿。

7年后,也就是2022年2月,吴老伯的第二本拉乌民间史记《彝乡情韵》完成出版,让吴老伯达成了他心心念念的第二件事。两本民间史记以30万余字,清晰地记录了拉乌近百年的变迁历程,时间脉络清晰、事件内容丰富,反映了彝乡拉乌的历史地理、政治经济、乡土人情和村容村貌等。

在采写这两本书的同时,吴老伯还持续不断地收集着各类老物件,为第三件事儿做着准备。伴随着第二件事儿的完成,拉乌农耕文化园中的老物件收集也进入收尾阶段,这些老物件都是吴老伯费心尽力收集的,物件中的大多数是来自亲友的帮助,也有部分物件是他自己出钱购得。

2022年10月9日,“拉乌农耕文化园”挂牌“亮相”,年已耄耋的吴老伯完成了他留存拉乌彝乡历史文化传承三件事儿的最后一件事。目前,吴老伯的农耕文化园已有农业农耕、篾器、锑铝制品、铜器、木器、石器等各类老物件340余件。

“做这三件事儿,就是为了留存峨溪(拉乌乡)昨天的历史,弘扬彝乡民族文化。现在,这三件事儿都完成了,也了却了我的一桩心事。”吴宗伯老伯说道。“拉乌农耕文化园”这些“宝贝”不仅折射出拉乌近百年当地人民的生产生活,也记录了拉乌的历史和农耕文明。

悠悠往事,在吴老伯笔下时而沉静流淌,时而波澜壮阔,在各种老物件中展示着历史的韵味。

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6