赵曙光站在火车站台上,寒风吹得他脸生疼。那是1968年的北京,零下十度,他和一群年轻人准备去山西运城山区当知青。火车开动,亲人挥手告别,他心里既兴奋又迷茫,想着远方的生活会是什么样。

到了运城山区的李家堰村,赵曙光傻眼了。村里全是破旧的土窑洞,路坑坑洼洼,乡亲们穿得破破烂烂。知青们被分到牛棚旁的两孔土窑,里面一股怪味,墙上全是裂缝,房顶还往下掉土渣。赵曙光咬咬牙,带着同学们收拾好窑洞,开始了新生活。

村里穷得让人心酸。乡亲们一天只吃两顿,饭是稀得能照出人影的粥,灾年只能吃野菜和米糠。赵曙光看着这些,心想得干点啥,不能让乡亲们一直这么苦下去。

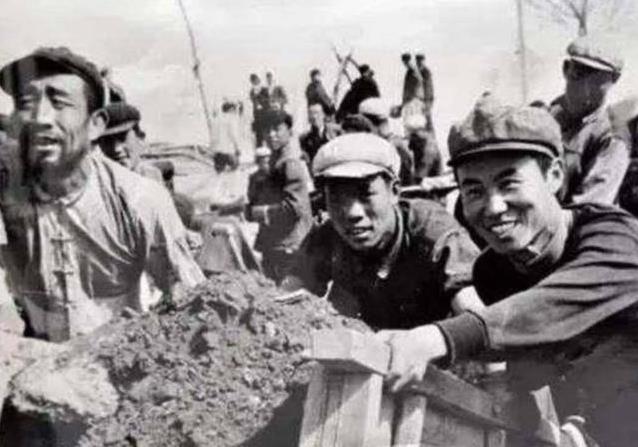

刚开始干农活,城里来的知青们手忙脚乱。锄地不会锄,挑水老洒,累得腰都直不起来。可赵曙光不服输,带着大家跟老乡学,耕地、种庄稼、砍柴,啥都学,啥都干,慢慢地手脚麻利起来。

住了两年,赵曙光发现村里穷不是天注定。社员们干活偷懒,磨洋工混工分,效率低得吓人。加上政策限制,不让养猪养鸡,也不让开荒种地,村里日子越过越紧巴。他和同学们一合计,决定改变这局面。

他们找到李队长,提出新点子。干活多的社员多拿工分,调动大家积极性。农闲时修梯田,攒肥料,增加粮食产量。还鼓励大家开荒种菜,养猪养羊,改善生活。李队长听完有点犹豫,但看知青们眼里的真诚,点头同意了。

村里干劲一下子起来了。坡地上修起了梯田,荒地里种上了菜,家家户户养起了鸡鸭猪羊。眼看日子有了盼头,公社干部却来找麻烦,说三队搞“资本主义”,要处分李队长。赵曙光急了,站出来解释,这些都是为了多打粮食,支援国家。

公社干部不听,非要停掉这些做法。赵曙光灵机一动,给自留地挂上“知青试验田”的牌子,说是研究新农法。猪羊也集中起来,名义上归队里,实际还是社员的。靠着这招,村里的新做法保住了。

为了护住李队长,赵曙光主动当了三队队长。县里两次招工机会,他都让给了别人,自己留在村里带着大家干。几年下来,三队变了样,粮食产量翻倍,家家有余粮,社员的腰包也鼓了。其他队看红了眼,悄悄学着干,整个李家堰村日子都好过了。

1978年,赵曙光考上北京农学院,村里炸开了锅。乡亲们高兴得不行,送行时塞给他一盆煮鸡蛋,个个拉着他的手,泪汪汪地舍不得。赵曙光心里也不好受,这片黄土地早就成了他第二个家。

回到北京后,赵曙光没忘李家堰。退休后,他常回村看乡亲们,逢年过节跟大家打电话问候。乡亲们也惦记着他,总说知青带来的变化让村里富了。那段情谊,像老酒一样,越久越香。

李家堰的日子好了,离不开赵曙光他们的辛苦付出。他们不光带来了新点子,还让乡亲们看到希望。种地、养猪、修梯田,这些简单的事,硬是把穷山村变成了有盼头的家。

赵曙光的故事,也让人想起那年代的知青们。他们放下城里生活,扎根农村,帮乡亲们过上好日子。这种精神,搁现在也让人佩服。农村的艰苦磨炼了他们,也让他们懂得了责任和担当。

现在回想,赵曙光在李家堰的十年,不只是帮村里脱了贫,更是在他心里种下了牵挂。那片黄土地,那些朴实的乡亲,成了他一辈子的回忆。你说,这样的故事,是不是也让你觉得暖心?如果是你,会不会也想为家乡做点啥?

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6