说真的,谁家里没几个“闲置到落灰”的保温杯?我年前大扫除翻柜子,居然翻出仨没拆封的——不是我乱买,是之前被商家那些“高级话术”坑怕了,总觉得“贵的肯定更耐用”“升级款肯定更保温”,结果买一个踩一个雷。直到买够几十个、用遍各种类型后,我才算摸透了保温杯的“套路”,今天把这些掏心窝子的真相扒出来,帮你们省点冤枉钱。

先说说最常见的“304 vs 316”之争。之前我也觉得316贵几十块,肯定是“更高级的不锈钢”,结果用了大半年发现,装茶、装咖啡、装温水,304和316压根没差别!后来查了资料才懂,316确实比304多了点钼元素,耐腐蚀能力强一丢丢,但咱日常用的都是“温和液体”,这点差距根本体现不出来——真要装碳酸饮料、牛奶这种“腐蚀性强”的,俩都不行,得买纯钛或者陶瓷内胆的。

你说这几十块花得冤不冤?

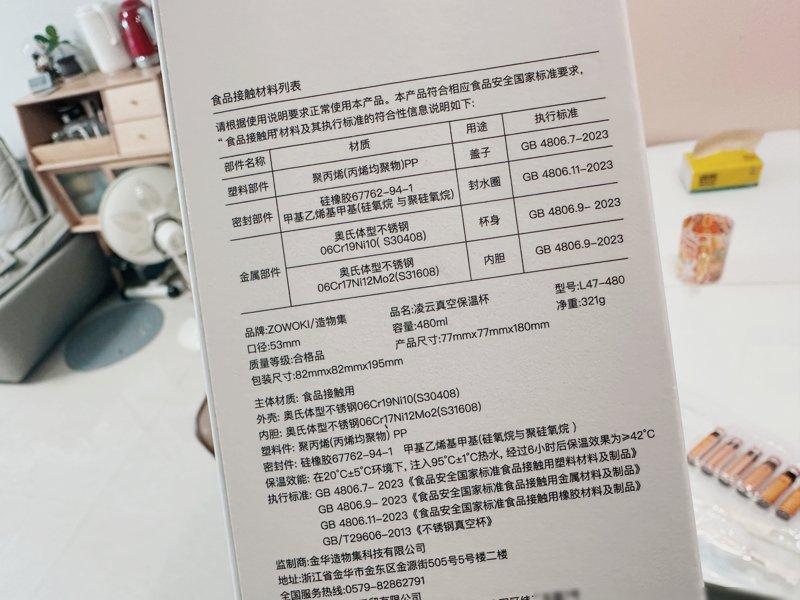

再说说加个“L”就涨价的套路,比如304L、316L。我之前被销售忽悠:“低碳不锈钢更安全,不容易生锈!”结果回家查了GB4806.9-2023标准才知道,“L”是用来防止“高温长距离焊接”的晶间腐蚀——可保温杯就那么点小焊缝,焊接温度也不高,完全用不上“低碳钢”啊!

只要符合国家食品接触标准,普通304就够了,何必多花那二三十块?

保温的关键其实是“真空度”,这点我之前完全没概念。直到买了俩“看着一样大”的杯子:一个容量350ml,能保温12小时;一个容量500ml,4小时就凉了。后来才懂——尺寸相同的情况下,容量越小,说明中间的真空层越厚,真空度越高;重量相同的情况下,体积越大,真空层越厚,保温效果越好。原来判断真空度不用专业仪器,用眼睛看“容量 vs 尺寸”、用手掂“重量 vs 尺寸”就行,是不是特简单?

还有杯口大小,我之前踩过巨坑!

爱买那种大口径的咖啡杯,觉得喝着方便,结果早上8点装的热水,中午12点就温凉了。

后来换了个“保龄球形状”的小口径杯子,居然能保温到晚上6点!

你说是不是没想到?

杯口越大,热量散发得越快——想要保温好,别选大口径的咖啡杯,真的!

杯盖才是“隐藏的保温王者”!我之前买过一个不锈钢杯盖的“高级款”,结果保温效果还不如我妈那只10年前买的“双层塑料盖”老杯子。后来研究才懂:双层塑料盖比不锈钢盖保温好(塑料导热慢),螺纹层数越多越好(层数多密封严),内螺纹比外螺纹好(内螺纹更贴合),无螺纹的“塞盖”保温最好。还有那种“弹盖保温杯”,别买!保温效果就比单层盖的咖啡杯强一点,排倒数第二,妥妥的“中看不中用”。

最后说说那些“玄学噱头”:有人说“内胆无焊线更结实”“镜面内壁更保温”,我亲自试了——无焊线的杯子摔一下照样变形,镜面内壁和磨砂内壁的保温时间就差半小时!你说,这些是不是商家编出来的“颜值税”?其实焊线是工艺问题,跟“结实”没关系;内壁是镜面还是磨砂,只影响颜值,跟保温压根不沾边。

你看,原来买保温杯不是“越贵越好”“越高级越好”,得看这些“看不见的细节”:不是316就比304好,不是带L就更安全,不是不锈钢杯盖就更高端——真正影响保温和实用性的,是真空度、杯口大小、杯盖设计这些“朴实细节”。

你之前被商家的哪些话术坑过?

比如“无焊线更耐用”“镜面内壁更保温”?

评论区聊聊,我帮你避避坑!

(家居责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6