去自然水域野钓,鱼“挑食”吗?老钓友带来新认知!

同一条河,昨天连竿,今天空军!用花了半月烟钱买的饵料不吃,挂条蚯蚓却疯抢!这野河里的鱼是不是真“挑食”?还是咱们自己没摸对门道? 下面你的老钓友就给大家说说这野钓“挑食”背后的弯弯绕绕,句句大实话!

老钓友都明白一个理儿:野河里的鱼,绝大多数时候不是“挑”,是“饿”和“怕”! 自然水域不比养殖塘定时投喂,食物来源极其有限且不稳定。鱼天天为口吃的发愁,饿得前胸贴后背,哪有资本像大龄剩女似的挑三拣四?它们真正“挑”的,是啥?

野生鱼主打保命要紧! 野生环境危机四伏,水鸟、捕食鱼、甚至岸边的脚步声都是威胁。鱼对任何“异常”都极度敏感。你精心调配的“香饽饽”饵料,味道浓烈、状态奇特,在它眼里可能就是“陷阱警报”!反而水底常见的蚯蚓、昆虫幼虫、自然脱落的谷物,吃着安心。

你 “砰”一声打窝,“哗啦”一声抛竿入水,对水下的鱼来说无异于晴天霹雳!再好的饵料,鱼也不敢靠近。很多时候不是饵不行,是你动静太大,把“食客”吓跑了!

还有环境塑造口味,长期生活在特定水域的鱼,吃惯了那里自然生长的东西。比如水库边有果树,鱼可能对发酵的果味更熟悉;河道里螺蛳多,鱼就对腥味更敏感;农田排水口附近的鱼,可能对谷物香情有独钟。它习惯吃啥,就对啥最没戒心,也最乐意开口。

另外, 不同地方的鱼“偏口”是常态,甚至同一条河,上游用麦粒好使,下游可能就认蚯蚓,这不是鱼“变心”,是它习惯了那片水域的“土特产”。

钓友们要特别注意,鱼可没有手!再香的饵料,如果太硬、太大、太重,鱼嘬不动或者吸不进嘴,也是白搭!尤其在鱼活性不高(比如天冷、气压低)的时候,饵料软、轻、小、易入口才是关键。状态不对,味道再对也白费。想想你精心做了盘硬邦邦的红烧肉,饿极了也咬不动啊!

明白了鱼为啥“挑”(其实是不敢吃、吃不惯、吃不着),对策就清晰了:

1、 “观察先行,屁股坐正”:别急着下竿!先看看水面:有没有鱼星?水草边有没有鱼翻花?岸边有没有果树、农田?水里有没有螺蛳、水草?问问当地钓友或老乡,这河里的鱼常吃啥?这些信息比盲目开饵重要一百倍!钓点选在鱼感觉安全、食物又相对丰富的地方(水草边、洄湾、深浅交界),成功一半!

2、 “简单自然,王道永恒”: 别把饵料搞得太复杂!野钓的核心思路是模仿自然:

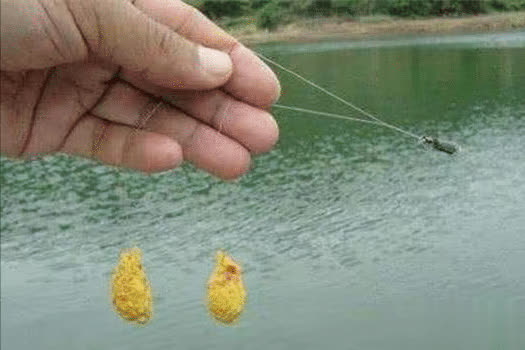

虫饵(蚯蚓、红虫、蛆虫、草虾): 万能基础款,尤其天冷、水瘦、鱼活性差时,活饵的扭动是致命诱惑!别嫌土,真管用!

粮食饵(麦粒、玉米粒、红薯块、米饭粒): 经济实惠效果好!针对大个体鲫鱼、鲤鱼、草鱼有奇效。用曲酒、蜂蜜泡一泡,发酵一下,效果更佳。记住,鱼祖宗八代就吃这个长大的!

商品饵: 不是不能用,关键是调整状态和味道接近自然。少加乱七八糟的小药,味道以本味、谷物香、淡腥为主。状态调粘一点,减少雾化,增加附钩性。开饵时想想:这东西在水里泡着,像不像自然掉下去的食物?

3. “轻拿轻放,做个安静的钓鱼人”: 打窝:用打窝器轻轻送,别砸!少量勤补;抛竿:动作轻柔,尽量让饵料入水声音小;走动:轻手轻脚,别在岸边咚咚咚;说话:压低音量,别咋咋呼呼;中鱼:别大呼小叫,惊了窝子里的鱼。你越安静,鱼越安心,越敢吃!

4.、“灵活应变,别死心眼儿”: 一种饵料钓到底?不行就换!今天鱼认蚯蚓,明天可能就爱吃麦粒了。钓底没口,试试钓离底、钓行程。感觉窝里有大鱼星但不吃钩,可能是饵料状态不对或味道太冲,换清淡粘软点的试试。鱼情在变,你的思路也得跟着变!

说到底,当你不再执着于用最贵的饵料、最复杂的配方去“征服”鱼,而是开始学着像鱼一样思考,观察环境,尊重它们的习性,用最自然的方式去靠近它们,你会发现,野河的馈赠远比想象中慷慨。

(家居责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6