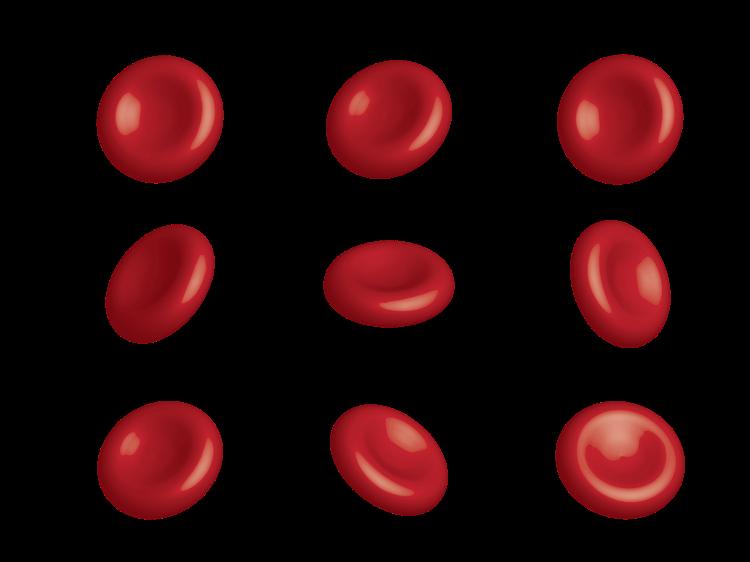

科学吃营养素,血红蛋白稳升的关键搭配

血液系统健康和日常营养摄入关系密切。人体合成血红蛋白需要多种营养素协同作用,铁、叶酸、维生素B12和优质蛋白是其中的核心。最新研究显示,我国18岁以上人群缺铁性贫血患病率达9.8%,饮食结构不合理是主要诱因之一。

血液生成关键营养素的科学配比

铁是血红蛋白的核心成分,不同人群每日推荐摄入量不同:成年男性每天12mg,女性因生理周期需增加到20mg。血红素铁(主要来自动物性食物)的生物利用率是是非血红素铁(主要来自植物性食物)的3倍,更容易被人体吸收。维生素C能促进铁吸收——50mg维生素C(约半颗中等大小橙子的量)可让植物性食物中的铁吸收率提升2-3倍。 叶酸和维生素B12是红细胞成熟的“双重保障”。成年人每天需要400μg叶酸,主要来自深绿色蔬菜,但烹饪会损失30%-50%。维生素B12主要存在于动物性食品中,素食者可通过强化食品补充,比如每天喝200ml加了维生素B12的植物奶,就能满足基础需求。

营养素协同作用的膳食实践

蛋白质摄入要遵循“氨基酸平衡”原则。鸡蛋蛋白质的消化率和氨基酸组成评分很高(满分1.0),但单一吃鸡蛋容易导致氨基酸失衡。研究发现,动物蛋白与植物蛋白按3:2的比例混合吃,能让血红蛋白合成效率提高18%。建议成年人每天蛋白质摄入量控制在每公斤体重1.0-1.5g之间。 膳食搭配有几个小技巧:

- 铁-维C组合:动物肝脏配彩椒(铁+维C)

- 叶酸-蛋白组合:菠菜配豆腐(叶酸+植物蛋白)

- B12-铜协同:贝类配坚果(B12+铜元素)

- 多酚-铁间隔:喝茶与吃补铁食物要隔2小时

特殊人群的膳食调整策略

素食人群的饮食建议:

- 选择加铁的强化谷物,替代血红素铁来源;

- 每天喝500ml加了维生素B12的植物奶;

- 搭配发酵豆制品(如豆腐乳、豆豉),提高营养素吸收;

- 定期监测血清同型半胱氨酸水平。 孕妇的营养需求变化明显:

- 铁需求量比平时增加40%(每天27mg);

- 叶酸每天需补到600μg;

- 建议吃“动物血制品+深色蔬菜+维C”的组合(比如鸭血炒菠菜配橙子);

- 每季度查一次血清铁蛋白,建议保持在30-134μg/L之间。

营养吸收影响因素解析

烹饪方式直接影响营养保留:

- 快炒能保留蔬菜中75%的叶酸;

- 水煮会让维生素C损失45%;

- 牛奶避光储存可维持85%的维生素B12活性;

- 炒菜时最后放调料,能减少铁元素沉淀损失。 饮食习惯也会干扰营养素吸收:

- 单宁酸(比如茶、咖啡里的)会和铁结合成不溶性物质,让铁吸收减少79%;

- 植酸(比如谷物、豆类里的)会让非血红素铁吸收减少50%-60%;

- 铜能促进铁转运,每天建议吃1.5mg(比如坚果、贝类里有);

- β-胡萝卜素(比如胡萝卜、南瓜里的)能让铁吸收提高30%。

营养状况监测与调整

建议分三步监测营养状况:

- 看症状:有没有持续乏力、脸色苍白或发黄、心慌等;

- 做检查:查血清铁蛋白、网织红细胞计数(反映红细胞生成情况);

- 评饮食:定期用食物频率问卷(比如回忆一周吃的食物)评估饮食是否合理。 调整营养要循序渐进:

- 先花2-4周调整饮食结构(比如增加红肉、深绿菜的量);

- 如果饮食调整后效果不好,需在医生指导下补充营养剂;

- 稳定后建立适合自己的饮食模式(比如每天固定吃1个鸡蛋、1两红肉、1斤蔬菜)。

要强调的是,预防营养性贫血需建立在科学评估基础上。2023年《中国居民膳食指南》建议,成年人每天吃12种以上食物,保持饮食多样性。如果出现持续贫血症状(比如总觉得累、爬楼梯喘气),一定要找医生查清楚原因——不是所有贫血都是营养不够,也可能是慢性胃病、肾病等疾病引起的。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(美食责编:拓荒牛

)

)

2025年10月04日 20:05[查看原文]

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6