饭桌上的分量,往往比想象中更影响寿命。许多人把长寿寄托在补品、药物上,却忽视了每天三顿饭的分寸。

饭量过多,身体就像机器过载;饭量不足,营养又难以支撑。真正能让身体运转得长久的,是那个看似不起眼的“六分饱”。

人类的胃并不是一个随意扩张的袋子。它有极其精细的伸缩能力,却也有承受的极限。吃到撑,胃就不得不被迫扩张,胃壁神经也会反复拉扯。

长期如此,不仅消化负担重,还会干扰血糖和代谢。六分饱就像给胃留了余地,让它能把食物慢慢处理,而不是被硬塞到极限。

食量与寿命之间的联系,在动物实验和人群观察中都被反复印证。热量过剩往往伴随代谢紊乱,而适度减少能量摄入,却能延缓一系列老化过程。少吃不是挨饿,而是避免过度的代谢压力。

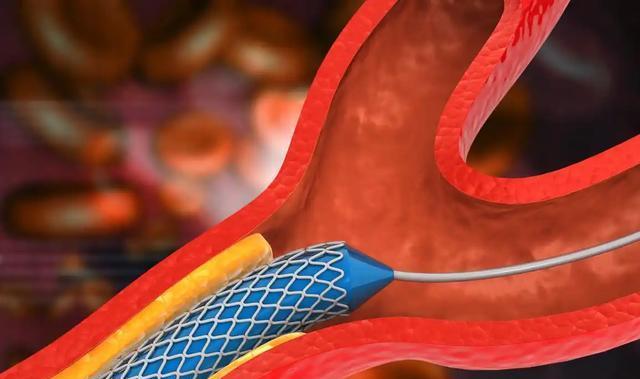

很多人以为多吃就能多补,其实身体的吸收效率远没有那么听话。吃过量时,营养物质并不会被自动转化为健康储备,而是堆积成脂肪,或者让血糖反复波动。血管就是最先承受压力的地方,动脉硬化往往从这里开始。

有意思的是,人体在吃到六分左右时,消化酶和激素的分泌是最协调的。超过这个点,激素水平会陡然升高,胰岛素被迫大量分泌,血糖先冲上去,再迅速下降。这种反复,就像一根橡皮筋被频繁拉扯,迟早会失去弹性。

饭量控制,本质上是给身体留余地。就像桌子上的抽屉,塞得太满,拉不开,也推不回。胃和代谢系统也需要空隙,才能保证顺畅。

很多长寿地区的人群,并没有特殊的补品习惯,反而是饮食清淡,分量适中。吃饭不是求快,而是细嚼慢咽。慢速进食让大脑有时间接收到“饱”的信号,从而自然停下,而不是等到撑得难受才收手。

不少研究发现,适度的饮食限制能激活细胞的自噬功能。自噬就像身体的清洁工,把受损的蛋白质和废物清理掉。只有在营养不过度堆积时,这个清洁机制才会被唤醒。

过度饮食,不仅是热量问题,还会增加胃肠的负担。胃酸分泌亢进,容易引起反流和溃疡。食物堆积在肠道里,发酵产气,带来腹胀和不适。肠道黏膜长期处于高负荷状态,炎症的风险自然上升。

吃到六分,并不是要精确计算卡路里,而是学会感受身体的信号。吃完后还能保持轻松,不困不撑,就是比较合适的状态。这种“轻盈感”,常常比吃饱撑感更能带来持久的舒适。

寿命长短,并非完全由基因决定。饮食习惯在很大程度上能改变代谢环境。长期的低度过量,就如同给身体不断制造小伤害,而这些小伤害积累起来,便是慢病的根源。

肥胖是明显的例子。多余的脂肪组织并不只是储存,它会不断分泌炎症因子,干扰胰岛素,破坏血管。饭量适度,能让体重稳定在合理范围,也就减少了这些隐性风险。

不少人觉得少吃会没劲,其实恰恰相反。过量饮食后的倦怠感,是血糖快速波动造成的。吃到六分,能量供应更平稳,精神反而更清爽。这就像火炉里添柴,少量多次,火势更均匀。

寿命的延长,不是靠一次性的补救,而是靠日复一日的节制。若把吃饭比作走路,六分饱就像是匀速前行,不急不缓,才能走得更远。

心脏也受益于这种节奏。暴饮暴食时,血液集中到胃肠,心脏负担加重。对于老年人而言,这种负担可能是隐形的危险。饭量适度,则能让循环系统保持稳定。

身体的代谢就像一台发动机。油多了,并不会跑得更快,只会积碳。适量的供给,才是让发动机保持长久顺畅的关键。六分饱的理念,正是基于这种代谢逻辑。

现代社会的饮食环境,处处是诱惑。食物精致、能量过剩,真正稀缺的反而是节制。学会在丰盛中自控,比在匮乏中忍耐更难,却也更有意义。

肝脏承担着能量代谢的中枢作用。过量饮食让它不得不处理大量糖和脂肪,久而久之,脂肪肝随之而来。适量饮食则给肝脏留出休整的余地。

不少研究显示,控制饭量不仅延缓慢病,还能影响寿命相关的分子通路,比如mTOR信号。这些机制复杂,但简单理解,就是“少吃能让细胞更长久地保持年轻状态”。

六分饱不是苛刻的自律,而是一种生活智慧。它不依赖计算,不强调禁忌,而是通过日常的节制,让身体保持轻松和稳定。

饭量与寿命的关系,看似抽象,其实每天的餐桌就是最直接的实验场。长期的习惯,最终会写进身体的细节里。

血糖稳定、体重合理、消化顺畅,这些看似琐碎的指标,正是寿命延长的基础。六分饱的背后,是对身体运行规律的尊重。

有时候,少吃一口饭,就是在为未来的健康多留一点空间。寿命不是靠药物堆出来的,而是靠日常的一点一滴养成。

饭量的分寸感,是一种看不见的财富。懂得适度的人,往往更能抵御岁月的消耗。

长寿并非玄学,而是小习惯的积累。每一次吃到六分,都是在给身体一个温和的承诺。

节制并不是剥夺,而是让身体在舒适和健康之间找到平衡。六分饱的智慧,正是这种平衡的体现。

若想延长寿命,吃饭尽量做到六分,不是一句口号,而是一种生活方式。日复一日,终将见到结果。

[1]王海涛,李梅,张慧.热量限制与人类健康寿命的关系研究进展[J].中华老年医学杂志,2022,41(05):561-566.

[2]刘志红,陈立夫.饮食控制与代谢综合征的防治作用[J].中华内分泌代谢杂志,2021,37(02):97-103.

[3]赵蓉,吴静,李雪.膳食模式与长寿人群健康特征的相关性分析[J].中国公共卫生,2020,36(09):1257-1261.

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6