70年代的下酒菜,带着浓浓的时代印记——物资不算充裕,却藏着朴素的烟火气,每一口都裹着街坊邻里的热乎劲儿,也藏着老一辈对生活的热忱。这些下酒菜或许没有精致的摆盘,却凭着实在的味道,成为无数人记忆里的“硬菜”。以下这些当年超受欢迎的下酒菜,你尝过几种?

1. 油炸花生米

当之无愧的“国民下酒菜”,70年代几乎家家户户都离不开。那时的花生米多是自家种的,挑出饱满的颗粒,用清水泡软,沥干后下热油锅炸到金黄,捞出来撒点盐粒,简单却香到骨子里。无论是配散装白酒还是红薯酒,脆生生的口感都能解腻又下酒,而且耐嚼,一碟能陪一桌人聊半宿天。

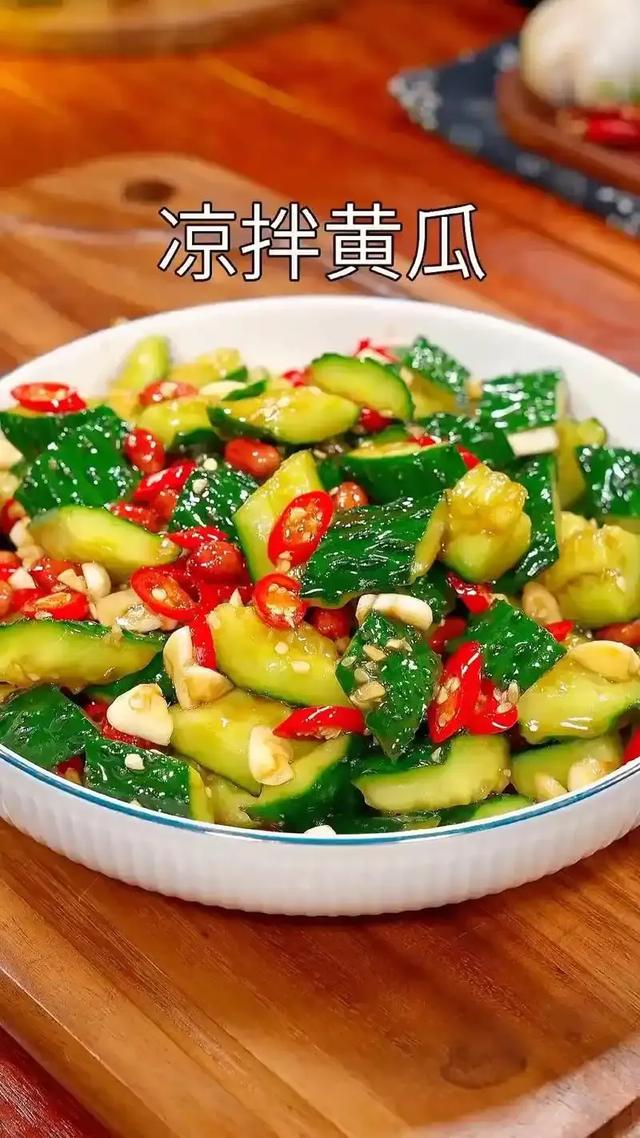

2. 凉拌黄瓜

夏天的“清爽担当”。70年代的黄瓜多是院里小菜园种的,带着泥土气,洗干净拍碎,加一勺自家腌的醋(或用粮食换的醋),滴几滴香油(那时香油金贵,舍不得多放),撒点盐和蒜末,酸甜爽口。酒喝到兴头上,来一筷子凉拌黄瓜,解辣解腻,瞬间清爽,是酒桌上的“解腻神器”。

3. 卤猪耳朵/猪尾巴

在物资相对紧张的年代,猪肉算是“硬通货”,而猪耳朵、猪尾巴这类“边角料”价格便宜,却成了下酒的“奢侈品”。逢年过节或家里来客,才会去供销社割上一块,用八角、桂皮(那时调料不多,能有这两样就算讲究了)卤得入味,切得薄如纸,嚼起来又韧又香,带着卤汁的咸香,配酒堪称绝配。一片猪耳朵能抿半杯酒,是那时酒桌上的“面子菜”。

4. 炒鸡蛋

70年代的鸡蛋金贵,一般留着给孩子补营养,只有喝酒时才舍得“奢侈”一把。打散的鸡蛋加少许盐,热油下锅快速翻炒,炒得金黄蓬松,油香混着蛋香飘满院,光是闻着就让人馋。鸡蛋的嫩滑和酒香融合,一口下去满嘴油香,简单却满足,是普通人家能拿出的“硬菜”。

5. 腌萝卜干/酱豆

更家常的“平民下酒菜”。冬天晒好的萝卜干,用盐、辣椒面腌透,嚼起来咸香带点辣;或是自家做的酱豆,发酵后的豆子带着醇厚的酱香,夹馍、配粥都好吃,配酒更是耐嚼。那时物资不丰富,一碟腌萝卜干能陪着喝完整瓶酒,虽朴素,却藏着老一辈的生活智慧——把简单的食材吃出滋味。

6. 油炸河虾/小鱼干

住在河边或农村的人家,少不了这道下酒菜。70年代河水清澈,捞上来的小河虾、小杂鱼不用去鳞去肠,洗净后裹点面粉(或玉米粉),下油锅炸到酥脆,连骨头都能嚼着吃,鲜得掉眉毛。撒点椒盐,一口一个,喝酒时嚼着嘎嘣响,既有河鲜的鲜美,又有油炸的焦香,是大自然给的“下酒馈赠”。

7. 酱牛肉(或卤牛肉)

绝对的“高端下酒菜”,只有家里有重要客人或过年时才会出现。那时的牛肉多是凭票供应,买回来后用酱油、八角慢慢卤,卤好后切薄片,肉质紧实,酱香浓郁。一片牛肉配一口酒,肉香混着酒香在嘴里化开,是那个年代“有面子”的象征,吃一口能念叨好几天。

8. 凉拌海带丝

海带在70年代多是干制品,需要提前泡发,洗去沙子后切丝,用开水焯一下,加醋、盐、少许糖(那时糖也稀罕)和香油拌匀。口感滑嫩带点韧劲,带着大海的咸鲜,配酒清爽不腻,尤其受不爱吃油腻的人喜欢。而且海带耐储存,泡一次能吃好几顿,是节俭人家的首选。

这些70年代的下酒菜,没有复杂的调料,也没有精致的做法,却藏着最真实的生活味儿。它们不仅是佐酒的配菜,更承载着老一辈的记忆——在物资不丰裕的日子里,人们用简单的食材创造出满足感,用一杯酒、一碟菜,拉近邻里的距离,也品出生活的甜。如今物资丰富了,这些下酒菜或许不再稀有,但一口下去,仍是记忆里最踏实的味道。

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6