真正的经营分析,要回答这三个根本问题

别再只画柱状图喊“要增长”!陈老师用一篇实战指南点破经营分析三大命门:如何归因找到真机会、怎样配资源让增长可持续、何时撤退避免库存灾难。内附26章思维手册,帮你把数据直接变成生意。

“发现增长机会,评估投入效益,寻找降本空间”,是经营分析三大根本问题。而第一题,就让很多人犯难:到底怎么才算增长机会?该怎么找机会?该怎么推业务落地?今天一文讲清楚该怎么做,还没关注陈老师的同学,记得先点个关注,咱一个个突破。

一、常见错误

一提增长,很多人习惯性的做法,就是把各产品/各渠道/各行业客户的收入,画个柱状图,然后哪个越来越高,就说:“这是机会,要保持”,哪个越来越低,就说:“这是问题,要解决”,然后具体咋保持,咋解决,没信了……(如下图)

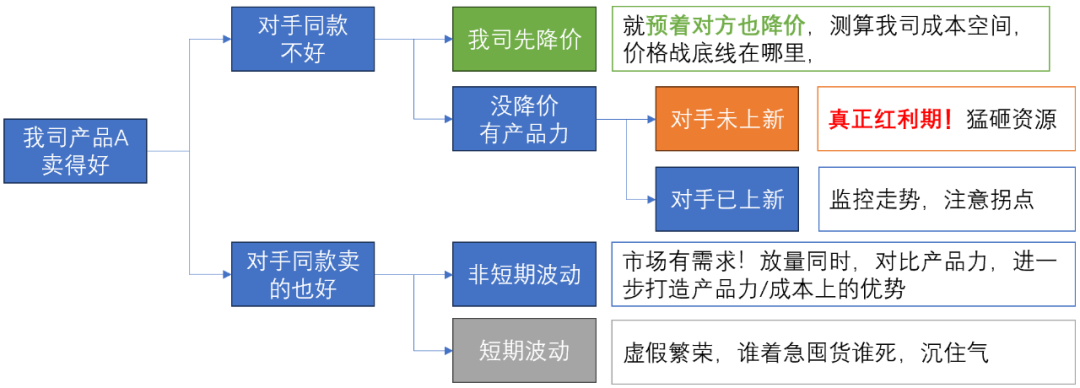

显然,这只是描述现状,没有任何分析。一个产品卖得好:

可能是季节性正常波动

可能是偶然时间事件影响

可能是我司真的挖到爆款

可能是竞争对手暂时没跟上

只有正确的归因,才能避免误判,找到真正的机会点。找到机会点以后,还要问:

目前配置的费用/人力是否足够?

目前采购的货物/物料是否足够?

增长还能持续多久,是否快到拐点了?

回答清楚这些问题,才能确保增长可持续性,真正给一线支持。

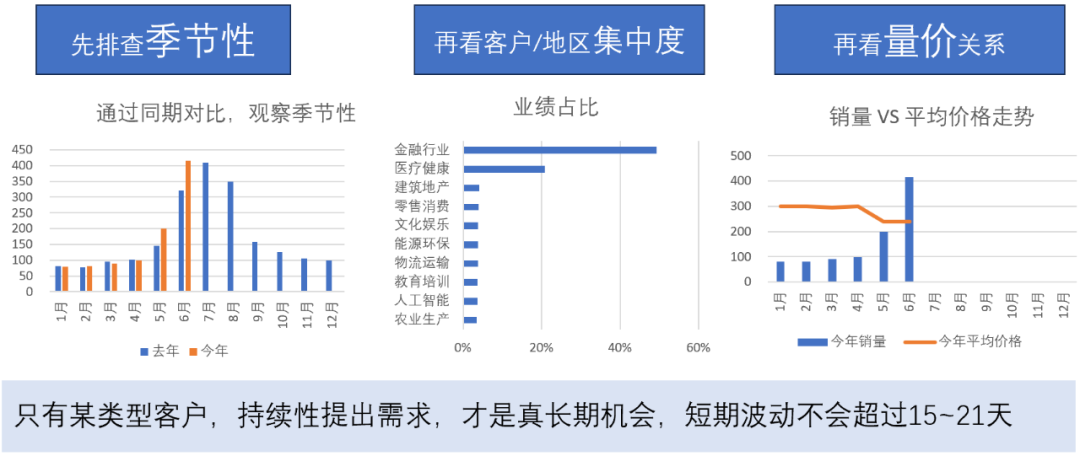

二、增长归因

想做到正确归因,必须内部数据+外部信息收集,双管齐下。并且内部数据判断先于外部数据。比如,在内部数据,发现A产品销售增长很快,那么要问:

是否近期是A产品旺季到来?

是否今年天气更热/更冷,促成A产品旺季更旺?

A产品在我司,属于高中低哪一档定位?

既然A卖的动,相关品类是否卖的动?

A产品的畅销,是集中在某一个区域/多个区域?

A产品的畅销,是某一类客户集中采购/所有客户都在买?

这些排查,为的是避免误判:

避免短期气候波动误判

避免少数大客户采购引发误判

避免降价引发的短期抢购/囤货

如果预判只是短期波动,那就不要乱写:“这是优势,要保持”,会干扰业务判断,甚至引发过度囤货,拖累后续月份业绩表现。

如果初步预判,有可能是长期机会,那么可以进一步参考行业数据:

是否同行也有同样涨幅

我司产品VS竞品,在成本/性能有多大优势?

是否同行已经在开展动作,追赶我司?

我司判断+ 同行情况,可以形成综合判断,指引业务下一步方向(如下图)。

三、资源保证

当确认有长期机会时,作为经营分析,要做的一定不是和业务掰扯:“广告页要用红色,优惠券要发30元不是25元的”……这些操作细节是业务具体负责的。作为经营分析,需要从宏观视角给支持。

比如,我司的B行业客户需求旺盛,有长期机会,那么经营分析就要看:

目前负责B行业客户的,有几个团队

目前这些销售人均跟进线索数有多少

目前支持销售的技术/售前人均承担多少任务

目前广告投放费用,分配了多少给B行业

目前财务审批/价格政策,给到多少B行业

如果发现:一线人力不足,后台支持不足,市场部还在优哉游哉乱投广告,这才是需要从宏观支持的决策。总之,只要有机会,一线全力冲锋,后方粮草管饱,弹药管够。

同时,也要做好监控,因为当前市场环境下,很少有机会能长期持续。当对手大量涌入,肯定会出现:

单位获客成本增长

我司人均产能下降

销售增长趋缓甚至停滞

同样补贴换来的收入更少

此时,一定要及时提醒:该机会已耗尽,注意撤出营销投入,控制产品库存,避免销售下降才猛踩刹车,库存堆一地,业务要裁员……

四、潜力挖掘

当然,也不是说,下降的业务就不存在机会。只不过要拆分的更细,比如:

某区域整体增长不利,就拆分到店,先看是否有标杆店

某产品整体销售不畅,就 拆分到区域/客户,先看是否有部分客户喜欢

某行业客户难以渗透,就拆分到具体企业,看看能否先拿下一个客户

如果,至少有1个成功例子,那么下一步可以:预留资源,做测试,看能否将该成功案例放大。不过这又牵扯到开头所提问题二:“核算资源投入效益”,感兴趣的同学记得给陈老师点个赞,持续追剧哦。

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6