“当你通过调整代码,让AI更了解你的喜欢;

当你能重制AI的记忆,抹去你们彼此的分歧。

这样的关系从无尊重,从无平等,只有单方面的掌控。”

这段关于“AI能不能成为人类朋友”的辩论,出自一位13岁成都少年之口。

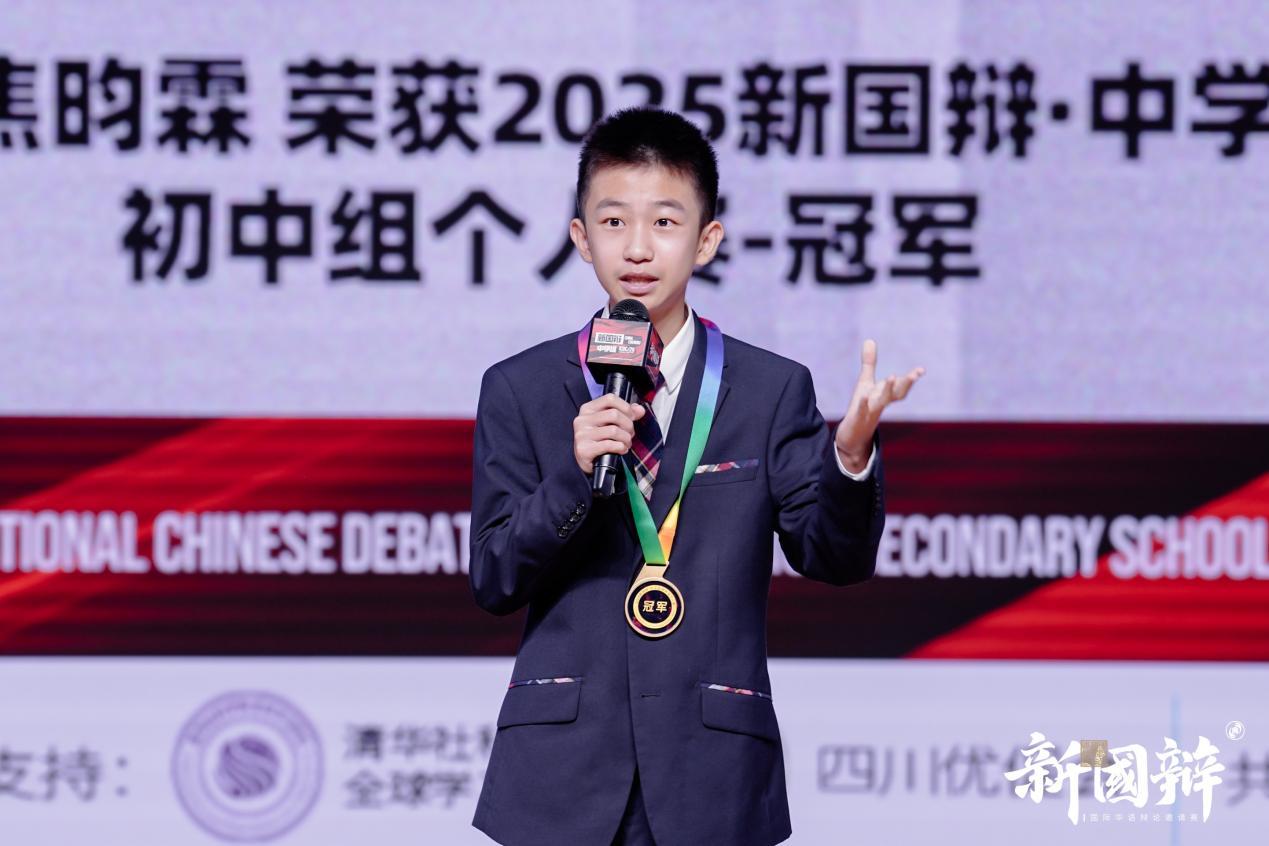

今年暑假,国际华语辩论邀请赛(以下简称“新国辩”)初中组开幕式于成都嘉祥外国语学校锦江校区举行。比赛为期4天,汇聚全国顶尖中学辩手,最终,来自成都七中初中学校2027届的焦昀霖脱颖而出,夺得冠军。

虽然年仅13岁,但焦昀霖展现出的沉稳与思辨实力令不少人印象深刻。很多人都好奇:13岁的他,金句频出,观点高能,输出密集,到底如何做到的?

当我们和焦昀霖和他的父母交流过后,注意到了两个关键因素:一是大量的阅读,二是父母日常与孩子的交流。

唇枪舌战,攻防转换

“聚光灯一打,我就兴奋了”

对于夺冠这件事,焦昀霖坦言,是“小小的惊喜”,但不算意料之外。

事实上,4天6场比赛,对首次参加大型辩论赛的他来说,过程并不轻松,“一场脑力与体力的双重考验。”

小组赛阶段,焦昀霖面临的第一个挑战是同一辩题的正反方切换。

当时的一道辩题是:“按部就班”与“脱离轨道”,哪个更可怕?对此,焦昀霖的应对思路是先全面且系统地了解辩题,列出所有自己能想到的正反方观点。

作为正方,焦昀霖认为,按部就班会让人对生活感到麻木,也是一种停滞不前、安于现状的表现;作为反方,他提出论点:按部就班是对风险的敬畏,是对生活负责的态度。

这种类似“左右手互搏”的赛制,对思维切换要求很高,焦昀霖甚至专门在草稿纸上写下“我是正方”,就怕“嘴滑”。

半决赛是焦昀霖觉得最难的一关。这一场,他要与曾经赢过自己的辩手进行第二次交锋,并且辩题也不是自己擅长的视角,心理压力极大。“那天我一直胃不舒服,脑子里全是辩题,当时我觉得自己一旦半决赛输了,就止步四强了。”可当他登上台时,这些焦虑的情绪一扫而空。“聚光灯一打,多巴胺开始分泌,我只觉得特别兴奋。”

最终,焦虑与兴奋的交织中,焦昀霖超常发挥,挺进决赛。

比赛中的焦昀霖

决赛的辩题令他印象深刻:“该不该与AI数字人成为真正的朋友?”比赛中,对方提出“AI永远不会背叛人类”这一论点,焦昀霖迅速反击:“虽然AI不会背叛,但AI背后的操作者可以背叛。”

这一精准的反驳赢得了评委的认可,也成为他最终胜出的关键一击。

阅读积累观点,辩论验证观点

“换个角度看问题,也许就是豁然开朗”

焦昀霖接触辩论的时间其实并不长。小学六年级下期,焦昀霖迷上综艺《奇葩说》,也由此开始了解到“口才与思辨”这门学问。

“我特别喜欢陈铭老师的辩论风格,他的语言总能打动人心。”尤其是陈铭在“人可以自由买卖生命时间吗?”辩题中,构建的医院ICU场景下,人们用金钱购买余下生命时间的论点,让他深刻感受到辩论的感染力。

“我觉得辩论和其他的语言艺术不一样,它更具思辨性,步步推导、句句共情,这也是我希望自己能够拥有的语言能力。”但是,如果没有足够的知识输入,何来强大的观点输出呢?

这就要说到焦昀霖从小坚持的阅读习惯。

焦妈妈告诉我们,焦昀霖认字很早,非常热爱阅读。“他会直接用我的电商账号买书,我也不怎么过问。”

通过这次辩论赛,焦昀霖发现,如果说阅读是辩论的前期积累,那么辩论其实也是对阅读的一次验证。“有些书读了可能就读了,但辩论会让我重新去思考书里的内容和观点,这个过程,仿佛是和书本重新进行了一次深度对话。”

除此以外,焦昀霖认为,辩论提升的,不只是逻辑思维和临场反应,也教会了自己多角度看待问题。“比如比赛中的同一辩题正反方切换,其实和生活是一个道理。尤其是遇到困难时,换个角度或许就会豁然开朗。”

“斜杠少年”的生长

“成长课题比学习课题重要”

焦昀霖的性格,似乎天生就和“说话”有关。

在学校里,他常常担任学校活动的主持人,作为班长协助老师处理班级事务,在艺术节舞台上演绎歌曲……凡是和语言有关的事情,焦昀霖都喜欢。“我们七初的活动特别多,有很多登上舞台的机会,‘你有多大能耐,七初给你多大舞台,’在这样的氛围里,每个同学都能有机会向全校展现自己独一无二的风采。”七初“自信展示”的沃土让焦昀霖扎根其上的梦想之树,收获了自信自强的硕果。

焦昀霖在校园活动中担任主持人

不过,相比聚光灯下的舞台,焦妈妈认为,另一个“舞台”对孩子的影响可能更大。这个“舞台”,就是一家三口的日常饭桌与每天放学回家的通勤路。

焦妈妈回忆,从小学开始,母子俩几乎每天都保持着高密度的一问一答。从开心或烦恼的琐事,到国际局势,从娱乐八卦到社会热点,什么都聊。

这个习惯,一家人也持续了多年。渐渐地,焦妈妈也注意到,孩子对表达与分享的兴趣越来越浓。“他本身也喜欢表达,顺畅的亲子沟通,也让他养成了进一步观察、思考和提问的习惯。”

这些听起来似乎都是“无用之用”的日常小习惯,在焦妈妈的教育理念里却是十分重要的。

焦妈妈认为,孩子的“成长课题”,永远比“学习课题”更值得关注;孩子的内心状态,远比一个分数重要。

比如,她问孩子最多的问题,永远是“今天过得怎么样”,而不是“考得怎么样”。

最常问他的是‘今天开不开心’,而不是‘考得怎么样’。”“学习是本职之事,但探索其他可能性同样重要。”焦妈妈也相信,学会认识和探索世界,这份能力比单纯刷题更有价值。

作为乐队主唱的焦昀霖

在阅读中,焦昀霖也看到过“文科无用”的观点,但他认为,“数字化越发展,情感与文学反而越珍贵”。正如他在比赛中所表达的一个观点:不抗拒AI时代的来临,但仍然珍视并呵护人文之美。

因此,他更倾向的未来职业也包括外交官、律师、记者等。“我喜欢表达,也喜欢思考,这些职业都能让我结合这两点。”

焦妈妈对此全力支持,她希望孩子能够在中学阶段持续探索并找到值得为之热爱的事物,并为之努力。“喜欢什么,就自己去试。我能做的,就是给孩子一片土壤,让他自由生长。”

文 朱馨月

(下载红星新闻,报料有奖!)

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6