人啊,最怕的不是没文化,而是没自知之明还爱掺和教育。

你看大街上,谁家孩子成绩好,哪个老母亲不是神采奕奕,宛如刚捡到两斤金条?可一旦成绩扑街,哎哟喂,那气氛立马变成《人间失格》——“我没用,我孩子也没救了”。

很多家长嘴上喊着“只要孩子健康快乐就好”,但手里拿着的,是一套比高考还严的“人生预设清单”:钢琴要十级,奥数要一等奖,情商得像央视主持人,颜值要像易烊千玺,最好还得懂点编程。

他们把孩子养成了“理想中的别人家的孩子”,可惜那个孩子既不是别人家的,也不是自家的,是某种集体幻想里长出来的幻影。

那么问题来了:把初中生“养废”的家长,究竟都干了些啥?

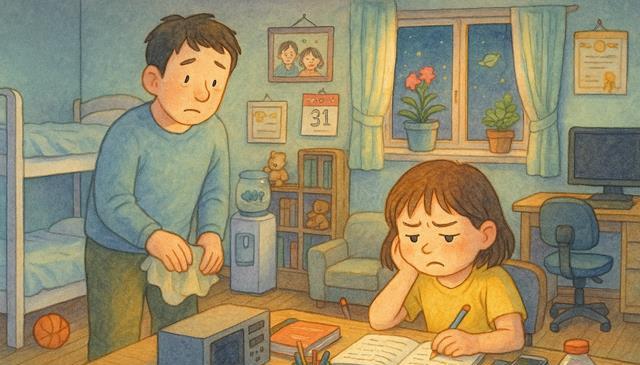

一、不疼不骂不沟通,只会“情绪投喂”

人类是群居动物,家长更是情绪炸弹。

如果把父母的情绪比作“电流”,那么有的孩子就是被高压电缆缠了一身。

不是不想好好说话,是永远都在“情绪短路”。

当孩子成绩不好、状态不佳,家长第一反应不是“你最近怎么了”,而是“你是不是不想活了?!”

问题不是严厉,而是失控。不是严格要求,而是毫无界限的情绪输出。

他们以为自己是在“教育”,实际上是在泄愤。孩子不是不努力,而是根本不知道家里哪个表情地雷什么时候会爆。

有次我数学考了83分,算中规中矩。回到家老妈盯着试卷看了三秒,脸上从“阴天”迅速切换到“台风天”。

“你给我解释解释,这个步骤为什么写错?”我还没张嘴,她先骂开了:“你知道我小时候多努力吗?我们家穷得连饭都吃不上!”

我:???这是卷子,不是家谱吧?

更搞的是,我解释完她又开始哭:“我为你操碎了心,你居然不争气……”

你品,你细品,从愤怒、指责、控诉到自我感动,老妈完成了一次完整的“情绪芭蕾舞”。

而我,全程像个路人甲,既不能逃课也不能中途退场。

还有个哥们儿,物理一塌糊涂,结果被亲爹逼着在厕所里补题。你没听错,就是马桶边上。

“你脑子就是不用才废的,去厕所好好待着,拉不拉无所谓,题做完才准出来。”

哥们儿在马桶上坐了仨小时,连题都快背下来了。晚上他爸还自豪地说:“孩子你看吧,环境改变了,状态立马就不一样了。”

说得我差点以为,清华附中是不是该在厕所里建个分校。

他爸看不懂孩子的眼神,但全世界都懂,那是一种“我的青春被冲走了”的绝望。

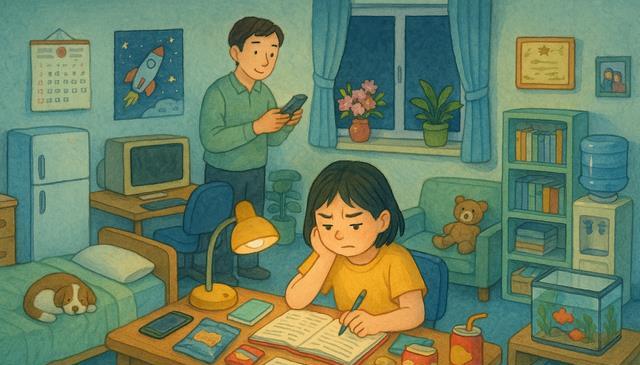

二、宠出来的巨婴,不会自己站起来

别误会,“养废”不等于“家长没用心”。

恰恰相反,很多初中生变废的背后,是家长太用力。

他们用“关爱”取代尊重,把“帮忙”当成万能胶,什么都替孩子包办,生怕他们动一下脑、流一滴汗。

可惜,没有自主的孩子,只有被动的傀儡;没有犯错的权利,就没有成长的可能。

我表妹初二,家里人爱得跟捧水晶似的,从吃穿住行到学习安排,通通一条龙服务。

每周三奶奶来送鸡汤,周五舅舅来帮复习,妈妈每天盯着写作业,爸爸负责报补习班。

这待遇说好听是“全能后勤保障”,说难听点是“全家人共同养了一个小皇帝”。

结果她连校门口都不敢自己过马路。

上次老师布置社会实践,她居然开口问:“老师,能让我妈陪我一起去吗?我怕陌生人。”

老师当时的表情,像被雷劈了一样清醒。那一刻我也突然懂了:有些孩子不是天生弱,是从小被保护到连站都不会站。

有个邻居小哥,初三,周末在家写作业。他妈怕他饿着,一小时送一次水果,一会儿削苹果一会儿喂橘子,简直像伺候皇帝。

可惜这“皇帝”没脑子,写完一套卷子错一半。第二天他妈居然跑去找老师理论:“你这题出的太难,我儿子不适合走学习这条路!”

老师无奈地看着她,说了句堪称教育界绝杀金句:“阿姨,孩子不是不适合学习,是不适合被你宠。”

我差点笑出声——家长自以为是爱的“加法”,其实是能力的“减法”。

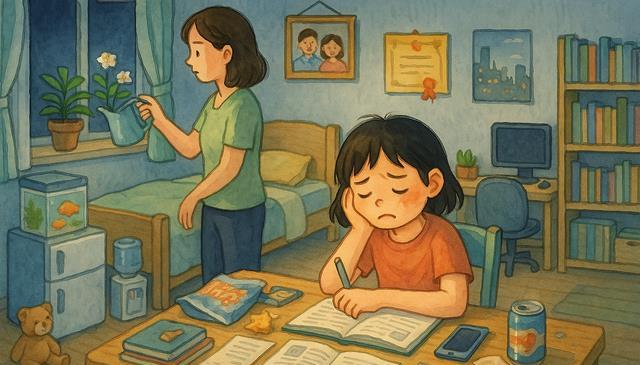

三、一边催成长,一边偷童年

最狠的家长,不是打孩子的,不是骂孩子的,是那种把孩子当成自己“人生翻盘”的工具人。

他们上学时没出息,所以把孩子当“二次上岸”;他们在工作中不顺心,所以逼孩子走“正轨”;他们对生活失望至极,就想在孩子身上捞回点面子。

结果?孩子不是在成长,是在表演;不是在学习,是在报恩。

他们以为自己是导演,其实不过是情绪勒索的资深编剧。

我同学家里穷,爸妈拼死拼活供他上学,一心想他考清华。高一时他成绩中等,但喜欢画画。

结果他妈听完之后直接躺地上打滚,哭喊着说:“你是不是嫌我们穷,想逃避责任?我们这么辛苦你还想搞什么画!”

从此他就开始躲着画画,整天一脸死气沉沉。

到了高三,他爸又说:“不行你得报经济专业,将来好赚钱。”

我那兄弟笑了笑,说了句:“你们要的是清华,我想要的,是个像样的青春。”

说完他休学了,去云南学画。那年,他第一次没带着“愧疚”活着。

一个远房亲戚的儿子,被爸妈一路推着学理科,结果三年考下来,物理像文言文,化学像天书,数学像火星语。

高考当天,他写完物理选择题之后,在卷子上画了个笑脸,后面全空着。

监考老师吓一跳,以为他精神不稳定,结果他慢悠悠地说:“我不想骗自己了,爸妈想我上清华,我只想开个咖啡馆。”

后来他真的在大理开了家民宿,活得自在潇洒,他妈三年没理他。直到他靠做短视频火了,爸妈才转变态度——“我儿子有创意,当年就该支持他。”

你看吧,真相总是后知后觉。你不支持孩子做自己,最终孩子也不会支持你当父母。

所以,爱不是控制,而是陪孩子找到他自己

教育的本质,从来不是“复制一个更强的自己”,而是帮助一个新的人,成为他自己。

因为家庭不是养殖场,父母不是监工,孩子更不是为你争面子的工具人。真正厉害的家长,从不会拿情绪当枷锁,也不会把“我都是为你好”挂在嘴边。他们懂得适时退场,让孩子主导自己的节奏;他们懂得打破幻想,让现实教会孩子成长。

想养出一个不“废”的初中生,不需要天赋异禀,不需要家庭逆天,只需要一种清醒的自觉——

陪孩子做自己,而不是做你想象中的他。

毕竟,孩子不是你生命的延续,而是你用尽全力也无法掌控的“生命的意外”。你能做的,不是操控,不是规划,而是接住、陪伴,然后祝他好运。

其他的,交给成长本身去安排吧。

校对 庄武

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6