11月26日下午,白俄罗斯共和国戏剧院《我的故乡》《向晚》主创在YOUNG剧场大堂举办媒体见面会,白俄罗斯共和国戏剧院院长、导演斯维特兰娜·瑙缅科表示:“戏剧最大的特点就是能够团结不同国家的观众。”

11月27日至12月6日,白俄罗斯共和国戏剧院将带来《我的故乡》和《向晚》,参加2025秋是国际戏剧季,前者诞生于“白俄罗斯戏剧创作中心”青年力量,后者则承续白俄罗斯深厚的文学传统。

白俄罗斯共和国戏剧院《我的故乡》《向晚》主创在YOUNG剧场大堂进行媒体见面会 北一摄

“白俄罗斯在国家层面还是个人层面都对中国充满兴趣,我们想象中的上海和实际看到的上海是一样的,只不过天气特别好。”斯维特兰娜·瑙缅科希望借此次上海之行,将白俄罗斯当代戏剧艺术的代表性成果呈现给中国观众,与更多戏剧爱好者建立真正的情感与文化对话。她自豪地表示,《我的故乡》和《向晚》在白俄罗斯演出时,演出票都在两小时内售罄。

“我们既珍视现代表现手法,也重视白俄罗斯作家的传统语言表达。”白俄罗斯共和国戏剧院白俄罗斯戏剧中心主任、剧作家阿纳斯塔西娅·瓦西列维介绍,《我的故乡》和《向晚》将戏剧文本置于核心地位,“它们不是依赖视觉呈现的剧目、也不是追求复杂导演理念的剧目,最重要的是导演对文本的敬畏之心。”

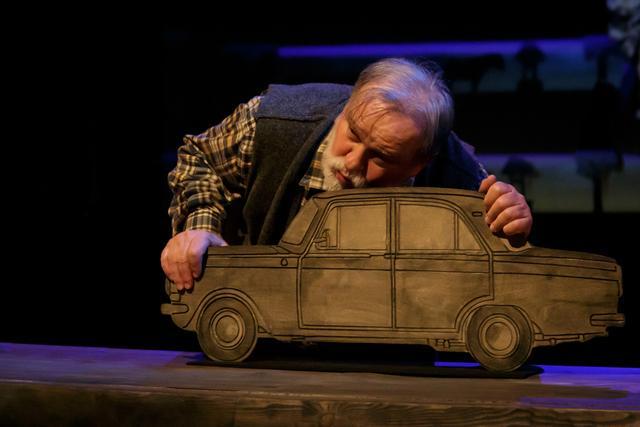

《我的故乡》

音乐戏剧《我的故乡》讲述水管工根纳凭借草编技艺受邀赴伦敦参赛,在异国华丽与疏离的环境中,重新理解自己与故乡之间那条看不见却无法被切断的情感纽带。《我的故乡》不刻意营造沉重乡愁,而是以轻盈的幽默、多元文化的对撞,以及主人公细腻的心理波动,让归属感这一普遍主题悄然浮现。在全球流动成为日常的时代,《我的故乡》以朴素而深刻的方式提醒观众:世界越大,故乡越清晰。

《向晚》则由白俄罗斯功勋艺术工作者、白俄罗斯著名剧作家、编剧阿列克谢·杜达列夫创作,作品从三位年迈老人坐在井边的日常交谈开始,他们经历过战争,却在暮年只谈天气、梦境与琐碎生活。正是在这些看似不起波澜的对话中,生命的尊严、记忆的重量与死亡的阴影缓缓显现。

《向晚》

2025秋是国际戏剧季携手KIC创智天地,举办了“大咖导赏”活动,邀请白俄罗斯诗人、译者白哲翔带领观众解读《我的故乡》和《向晚》背后的民族叙事与文化密码。11月29日,YOUNG剧场还将携手杨浦区图书馆,由阿纳斯塔西娅·瓦西列维奇梳理白俄罗斯戏剧从萌芽至当代的演进脉络,探讨其在全球化文化语境中的自我定位与国际对话。

12月3日,斯维特兰娜·瑙缅科将在YOUNG剧场名家工作坊板块“YOUNG工坊”带来“内在与动作:斯坦尼斯拉夫斯基X梅耶荷德”戏剧方法表演大师课。白俄罗斯共和国戏剧院演员娜杰娅·茨维亚特科娃与汉娜·列别杰娃将走进由YOUNG剧场携手杨浦区少年宫推出的“艺启大师课”,与孩子们分享自身的专业训练经历与丰富的舞台经验,讲述如何在多样角色之间转换。两位演员还将现场教授白俄罗斯民歌,让孩子们在互动中感受来自异国的文化节奏与独特魅力。

白俄罗斯共和国戏剧院成立于1990年,作品涵盖话剧、音乐剧、心理剧、民间传说的现代演绎、象征主义形体剧等多种形式,既保留对白俄罗斯乡土文化与历史记忆的关注,也大胆探索当代戏剧的新语言。超过七成作品出自白俄罗斯作家之手,包括安德烈·伊万诺夫、瓦西里·比科夫、维克托·马尔季诺维奇等,他们的作品深刻探讨战争记忆、乡土精神与民族身份,同时也呈现包括奥斯特洛夫斯基、果戈里、马丁·麦克多纳等在内的世界经典。

原标题:《“我们想象中的上海,和实际看到的上海一样,只不过天气特别好”》

栏目主编:施晨露

来源:作者:解放日报 诸葛漪

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6