敦煌遗书草书元素的当代转化与价值

□刘灿铭

当代草书创作在经历“二王”一脉帖学与明清大草的循环后,陷入同质化困境。敦煌遗书中的草书体系,尤其如《法华经玄赞卷》《因明入正理论》等代表性草书写本以及敦煌写经中出现的少量草写等,以其学术性与独特性为当代书家提供了超越传统谱系的取法资源。本文以写本中草书为分析对象,旨在剖析其在笔法、字法与章法上的非经典性特质,论证其如何通过金石气与写经体的融合、实用书写与艺术表现的杂糅,为当代草书注入陌生化的审美基因,从而拓宽取法路径,催化风格再造,为打破创作同质化提供历史参照与可能性的实践方案。

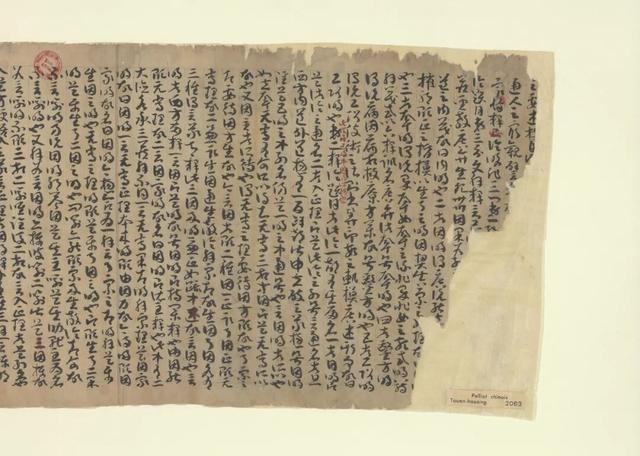

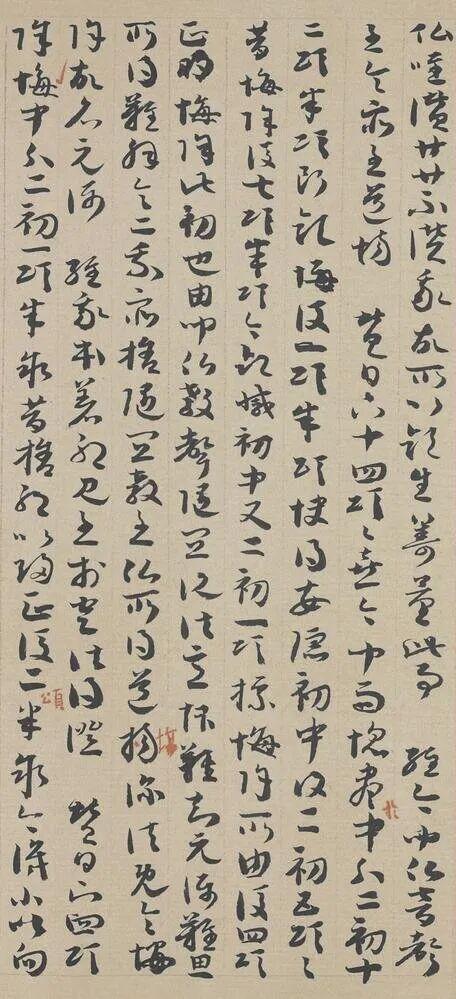

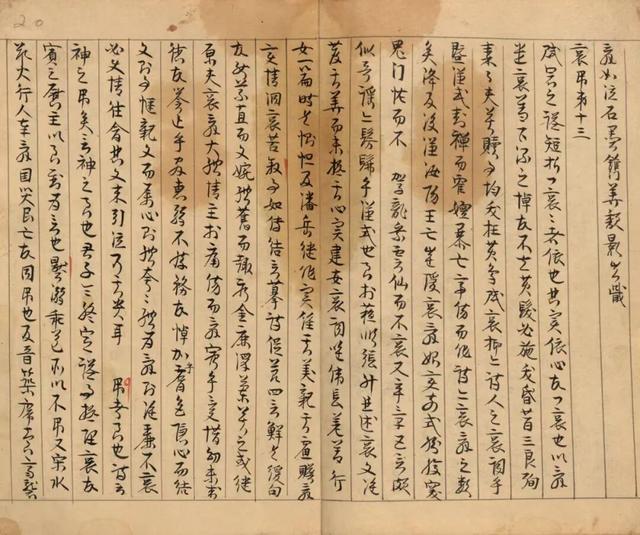

《因明入正理论略抄》局部之一 法国国家图书馆藏

一、当代草书创作的困局与曙光

当代草书创作,在展览机制驱动下,呈现出两种最为主要的同质化倾向:一是对《十七帖》《书谱》等“二王”经典一脉法帖的精致化摹写,虽技巧纯熟但精神气象趋同;二是对明清徐渭、倪元璐、王铎、傅山等大草风格的符号化效仿,追求视觉张力却陷入形式套路。这种千人一面的困境,根源在于取法资源的单一与对草书传统认知的狭隘。

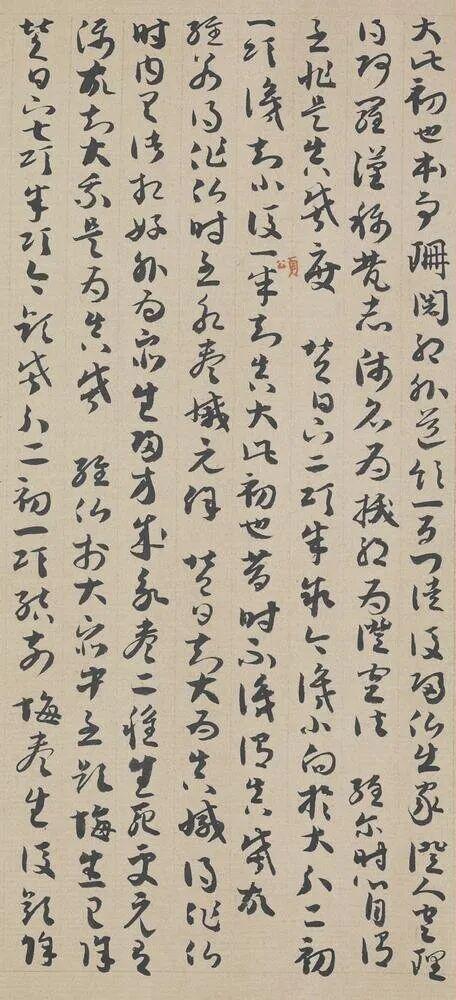

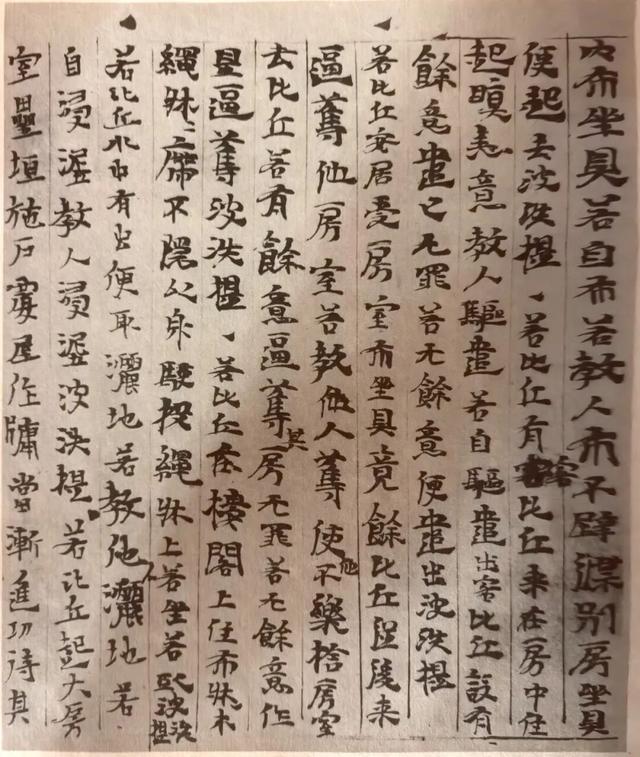

《因明入正理论略抄》局部之二 法国国家图书馆藏

真正的传统,是一条容纳百川的大河。当我们习惯于在书法经典谱系中寻求养分时,敦煌遗书的发现,尤其是其中体系严谨的草书文献,为我们打开了另一条被长期忽视的支流。其中,草书《法华经玄赞卷》《大乘百法明门论疏卷下》《因明入正理论》及《后疏》等写本,代表了敦煌草书中法度与意趣兼备的高峰;而诸多楷书写经中夹杂的少量草写与行草笔意,则展现了日常书写中草书元素的自然状态。这批资源构成了一个从草书到可转化草书的完整谱系,是当代草书寻求突破的历史性曙光。

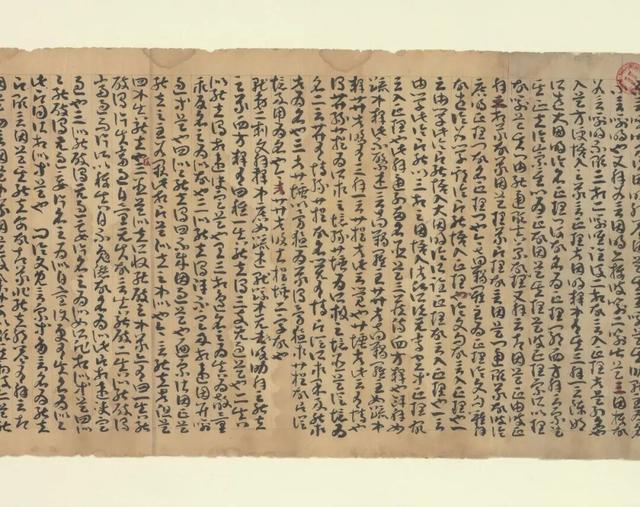

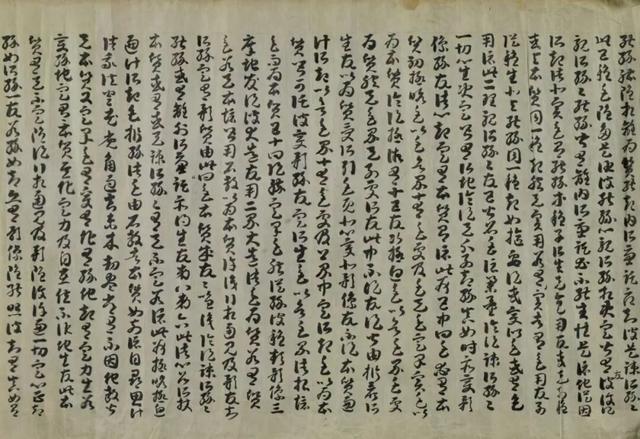

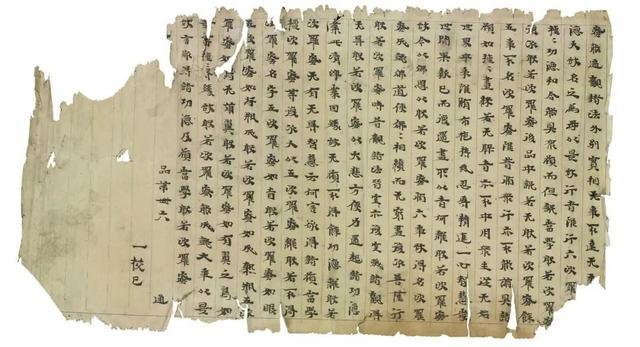

《因明入正理论后疏》局部之一 法国国家图书馆藏

二、代表性写本中的非经典特质

敦煌遗书中的草书及草书元素,其价值在于其非经典性与原始性。它并非为流传后世而书写,多是僧侣、学人的实用记录与快速抄写。正因如此,它保留了被经典谱系过滤掉的丰富细节。在楷书成为写经主流书体的同时,草书以其灵动洒脱的笔意,在特定写经文本与书写场景中留下了独特印记。

《因明入正理论后疏》局部之二 法国国家图书馆藏

01

笔法

与《书谱》中精熟的笔法不同,《法华经玄赞卷》等写本的笔法展现了唐代草书在快速书写中的复杂性。其用笔浑厚凝重,古意极浓,大量运用侧锋与绞转,在保持速度的同时,形成了丰富的线条质感和块面感。这种笔法非后世帖学系统的提按主导,而是更接近于篆隶的笔意,产生一种独特的金石气。这种生拙或拙趣是实用状态下笔与纸、手与心直接碰撞的结果,充满了原始的生命力。

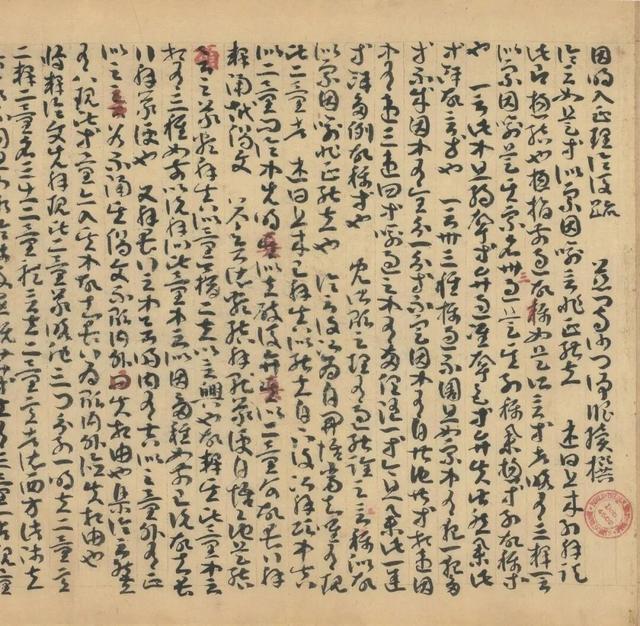

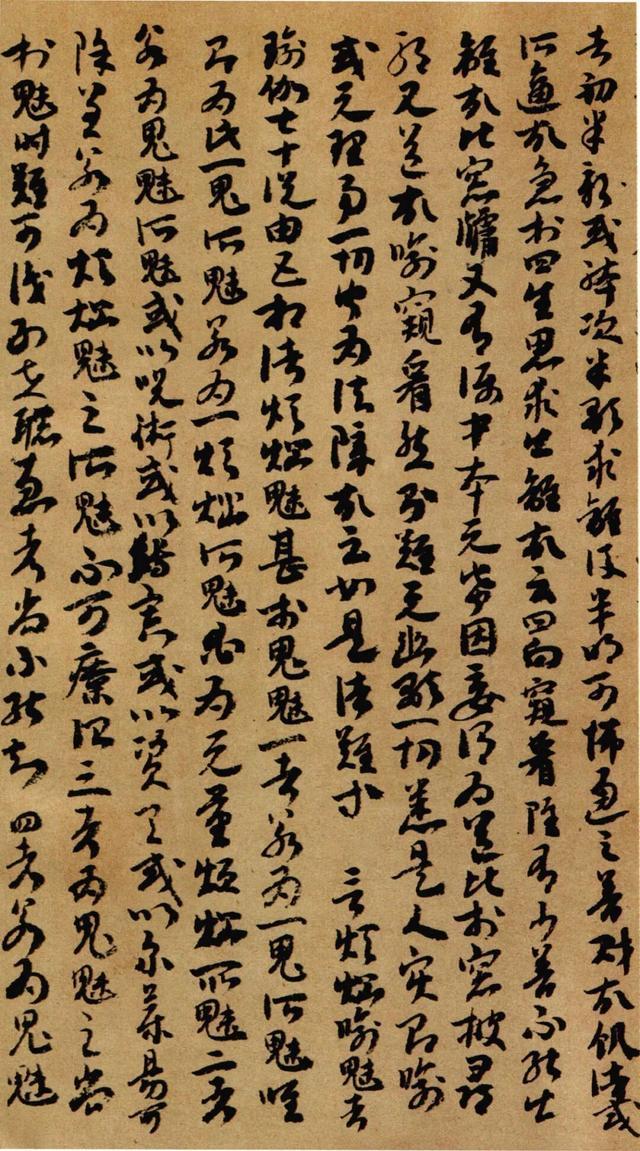

《法华经玄赞卷》局部之一 北京故宫博物院藏

02

字法

《因明入正理论》及其《后疏》等写本,书写者在快速记录思想的同时,保持字法的严谨与可识读性。其草法精熟、功力深厚,结构合理,规范标准,传承有序。更重要的是,其中存在大量后世经典谱系中罕见的异构字。这些异构字并非随意创造,而是笔势驱动结构,许多异构字的产生,根源在于书写时的笔势。为了书写流利,一个顺时针的圈可以代替“口”“曰”“厶”等多种部件;一个剧烈的下压和反弹可以同时完成多个笔画的交代。与之同时还遵循着特定的草书简化逻辑,打破了我们对常见草法的视觉惯性,为当代创作提供了全新的空间分割可能性与字法宝库。

《法华经玄赞卷》局部之二 北京故宫博物院藏

03

节奏

敦煌遗书中的草书在快速书写中蕴含着独特的节奏气息,这并非狂僧醉笔的恣意奔放,而是一种理性与虔敬交织下的从容流转,其气息内敛,庄重而绵密。

在许多楷书或行楷写经中,时常会夹杂少量的草写字符。这些瞬间的草化是书写者在不经意间因节奏加速、情感流露或生理习惯所致。它们打破了工稳书体的平铺直叙,形成了书写节奏上的气息。除了明确的草写之外,敦煌写经中还存在大量可转化为草书的书迹——这类书迹虽以行楷为主体,但在结体、笔法上已具备草书的转化潜力,只需稍作调整即可变为成熟草书。这类书迹的存在,既反映了古代书家对楷书与草书关系的深刻理解,也为研究楷书向草书的转化机制提供了重要素材。

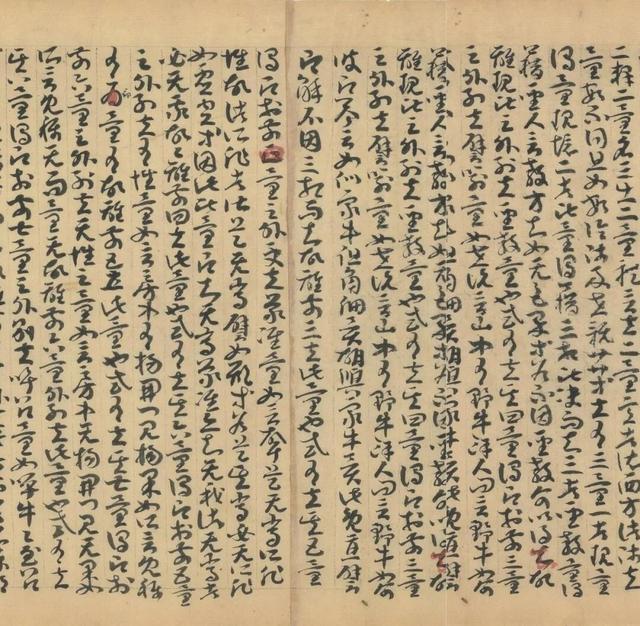

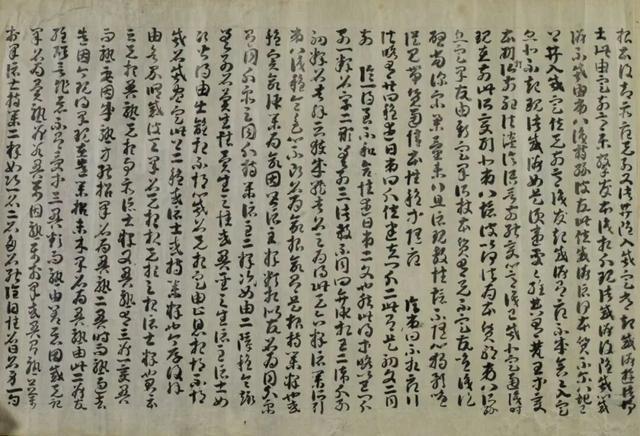

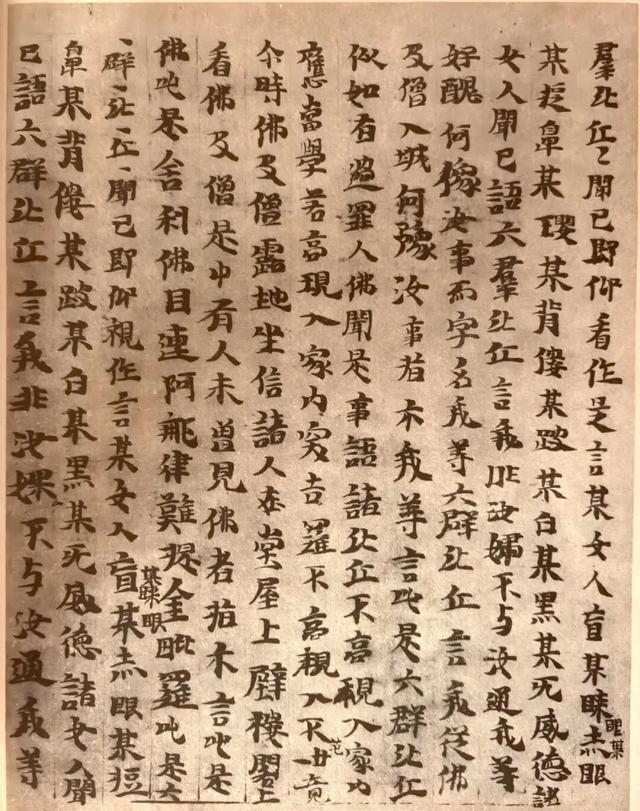

《大乘百法明门论疏》残卷局部之一 敦煌博物馆藏

三、从具体写本到当代创作的价值重估

基于以上特质,这批具体写本对当代创作的启示是全方位且革命性的。

01

取法路径的拓宽

从王羲之《十七帖》到孙过庭《书谱》,传统书法学习长期笼罩于经典法帖的美学之下。这些被反复临摹范本,固然确立了书法的典范,却也无形中筑起了一道审美的围墙。当当代书法创作陷入对经典形式的重复与内卷时,它们促使书家的取法对象从刻帖、名品法书,下移至体系严谨的学术性草书写本。临习《法华经玄赞卷》《大乘百法明门论疏卷下》及《因明入正理论》等写本是学习一种深沉内敛的笔法语言,也是剖析一种理性与速度并存的字法结构。这标志着从学习转向感悟的过程,将取法路径从一条规范经典之路拓展至敦煌遗书中草书元素的学术路网。

《大乘百法明门论疏》残卷局部之二 敦煌博物馆藏

02

风格再造的基因库

当代书家可以主动地对这些资源进行创造性转化。

融合《因明入正理论》等写本的理性字法结构与现代构成理念,可以催生一种逻辑严密、空间感极强的草书风格。

汲取《法华经玄赞卷》等写本的厚重笔法与金石意趣,可以强化出一种既有笔墨韵味又有刻石般力量的草书风格。

借鉴写经中草写元素的规律,可以创造出节奏多变、富有自然书写的草书作品。

敦煌唐写本《文心雕龙》残卷局部 大英博物馆藏

03

审美范式的突围

当代书坛弥漫的精致化与炫技性倾向,导致了情感的匮乏。《法华经玄赞卷》等写本的浑厚、《因明入正理论》等写本的精严,以及写经草写的天真,共同构成了审美多样化。它们提倡的是一种大巧若拙的审美观,构成了一种陌生化的审美基因,推崇内在气韵的生发而非表面技法的完美。汲取这种养分,有助于书家摆脱对熟滑笔法的依赖,找回艺术创作中最宝贵的直率、天真与深沉。

《大智度论卷第三十四》残本 敦煌研究院藏

四、从临摹到创造的转换机制

理论的价值在于指导实践。将这批珍贵文献转化为当代创作活力,需要一套有效的转换机制。

01

文本性临摹

应将《法华经玄赞卷》等写本作为书法范本,进行精准对临,重点在于体验其独特的笔法系统与气息。

02

分析性临摹

针对《因明入正理论》等写本,可进行字法专项研究,建立其“异构字”档案,分析其简化规律,并尝试用其草法书写其他内容,实现草法移植。

03

意临与创作

在理解与提炼的基础上,进入意临与创作阶段。可以以《法华经玄赞卷》等写本的笔意创作大幅作品,感受其笔法在放大后的表现力;或以《因明入正理论》等写本的字法为基础,结合现代形式构成,进行全新的探索;或以敦煌写经中草书元素及渗透的草书基因为基础进行创造性转化。

《妙法莲花经明决要述卷第四》 局部 刊自《中国书法》杂志2005年第2期

五、走向一个充满可能性的未来

敦煌遗书中的这批草书瑰宝,尤其是具有高度艺术与学术价值的代表性写本,是历史赠予这个时代的一份厚礼。它们以其无可替代的“文本—书写”双重价值,要求我们以更严谨、更深入的态度去面对。

《六朝写经》 局部之一

当代草书创作要走出内卷,必须勇于打破经典的桎梏,将目光投向这片更为深厚和广阔的历史。当我们以谦卑之心深入《法华经玄赞卷》《因明入正理论》等写本的浑厚和精严,以及无数写经片段的天趣时,我们便不仅是在传承一种技艺,更是在与古代的学术思想与书写状态对话。最终,汲取这些具体的敦煌遗墨,不是为了复古,而是为了在理解其深层逻辑后,成就一个更具深度、广度与独特性的当代自我。这正是敦煌遗书草书元素最深刻的当代价值所在。

本文系2025年11月16日刘灿铭教授在“生发·流变——西北汉简、敦煌遗书与行草书创作讨论会”上的发言稿

《六朝写经》 局部之二

来源:南京书房

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6