文化中国行丨从周公测影到郭守敬观天 千年观星台一直指引我们叩问苍穹

位于河南登封的观星台遗址建筑群是我国现存最古老的天文台之一,也是元代科学家郭守敬编制《授时历》的重要遗址,这里既体现了我国古代“天人合一”的文化思想,又彰显了古人探寻自然规律的“求真”精神。今天的《文化中国行》,我们就走进观星台遗址建筑群,了解一下在那里古人如何探寻时间的奥秘。

“周公测影定地中”孕育二十四节气

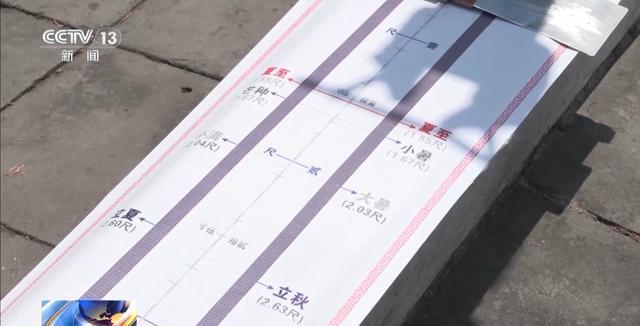

在河南登封观星台遗址建筑群中,首先映入人们眼帘的是周公测影台。这座始建于周朝的观测日影的设备,是我国最早装置圭表的观测台,水平为圭,垂直为表,在阳光的照射下,表的影子在圭上缓慢移动,人们由此判断时节的更替变化。

这背后还流传着“周公测影定地中”的千古佳话。相传西周初年,周公旦辅佐周成王理政时,为了确定天下的“中心”,派人遍历九州测量日影。

河南登封二十四节气非遗传承人 郭杏:周公在测量的时候发现,有一个日影最短的一天,影长一尺五寸,从气候上来说,这一天以后,就进入了最炎热的季节。从时长上来说,这一天白昼最长,黑夜最短。因为它是夏天,所以周公就给它命了一个名字,叫作夏至,这就有了中国二十四节气最早的第一个节气,夏至。

据《周礼》记载:“日至之景,尺有五寸,谓之地中。”正是对这一观测结果的文字佐证。与夏至相对应,日影最长的那天被定为冬至,而夏至与冬至日影长度的中点,则分别是春分和秋分。

河南登封二十四节气非遗传承人 郭杏:由于中国古代社会生产力发展水平比较低下,所以人们还没有一下子把它等分24份,从西周开始确立“两至两分”,到春秋的时候,才又确立了立春、立夏、立秋、立冬,到秦汉时期二十四节气才最后确立,所以观星台这个地方,是孕育二十四节气的地方。

在古代,二十四节气是指导农业生产的“指南针”,春耕、夏耘、秋收、冬藏皆以此为依据,而周公测影台作为节气起源的实物见证,不仅承载着古人“定地中”的智慧,更成为连接人与自然的重要纽带。

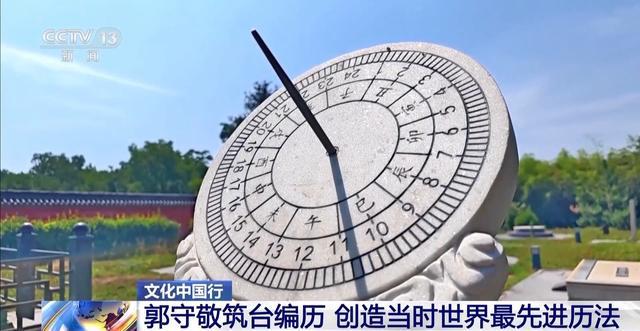

郭守敬筑台编历

创造当时世界最先进历法

在河南登封这座我国现存最古老的观星台遗址建筑群中,沿着中轴线向北行进,还有一座元代建筑,它就是天文学家郭守敬创建的测影台,它的背后同样有着一段传奇故事。

在古代,随着农业生产的发展,笼统的时节划分已经无法满足农业生产需求,精准的历法成为迫切需要。郭守敬临危受命,主持历法修订工作,为了确保观测精度,他亲自选址,当地至今还流传着郭守敬“三赴登封定台址”的故事。

郭守敬深知传统圭表精度有限,便大胆创新,将圭表放大五倍,建造了这座巨型观星台,整体造型如同一位昂首问天的巨人。阳光照射在观星台上凹槽间的横梁,影子投射在30多米的石圭之上,这样日影的测量误差便可缩小到之前的五分之一,大大提升了测量精度。但是由于高度增高,影子变得虚且淡,难以获得准确量度。

河南登封观星台文物保管所原所长 安丽:工作人员会在我们的圭台上设置一个原理类似于小孔成像的设备,用一个铜钱,影子走到哪里,这个小孔成像的铜钱就会跟到哪里,这样的话它的数值就会非常精准。

观测神器“影符”的出场,将影长的测量精确到了2毫米范围内,大大提升了当时人们对于时间的认知程度。在郭守敬的主持下,类似的观测建筑当时共修筑了27座,分布在全国从漠北到南海的广袤土地上,形成了庞大的天文观测网络,积累了海量的天文数据。凭借这些数据,郭守敬历时四年编撰出《授时历》,将一年的长度精确测定为365.2425天,成为当时世界上最先进的历法。

河南登封二十四节气非遗传承人 郭杏:和现在最精准的测定的一个回归年相比,每年只差26秒,比欧洲人测量的365.2425天,早了300多年。

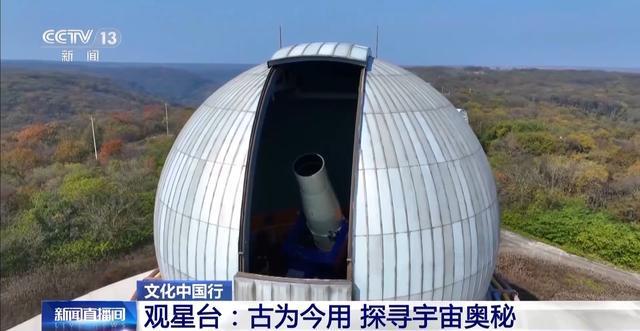

观星台:古为今用

探寻宇宙奥秘

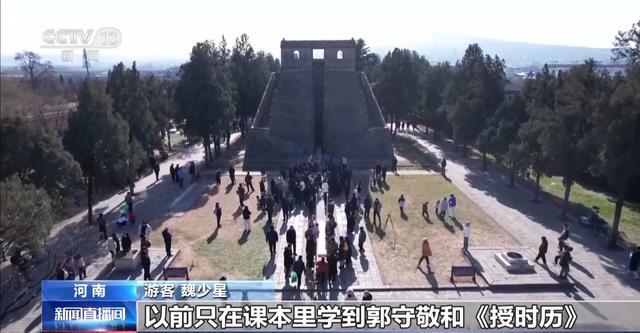

如今,河南登封的观星台遗址建筑群已不再承担日常天文观测任务,但它并未退出历史舞台,而是以全新的方式延续着文化传承与科学普及的使命。

近年来,登封市对观星台遗址进行了系统性保护与修复,不仅修缮了台体、石圭等核心建筑,还建立了天文博物馆,通过实物展示、互动体验等方式,让游客感受古代天文学的魅力。

郑州游客 魏少星:以前只在课本里学到郭守敬和《授时历》,今天来到观星台,听了‘周公定地中’的故事,才真正明白这座建筑为什么被称为‘天地之中’的象征。

除了静态展示,观星台还定期举办“星空露营”“节气雅集”等活动,将古代天文文化与现代生活方式相结合。每逢夏至、冬至等重要节气,这里都会举行传统观测仪式,重现“周公测影”“郭守敬观天”的场景。

如今,人们早已从古代观日、观星,演进发展成为利用天体望远镜探索星辰大海,其观测精度远超古代,但探寻宇宙奥秘的精神与古人一脉相承。

“中国天眼”FAST成果丰硕,发现罕见掩食毫秒脉冲星;郭守敬望远镜助力发现超钱德拉塞卡双星系统,为中子星形成路径提供新可能;在江苏紫金山天文台盱眙观测站,我国最大口径的施密特望远镜,配备了国内性能最好的4K×4K漂移扫描CCD探测器,可探测22.5星等暗弱天体。

中国科学院紫金山天文台高级工程师 李彬:这台近地天文望远镜是我国自主研制的施密特型望远镜,它的视长有9平方度,能探测到1.5亿公里以外,300米大小的近地小行星,古代“观象授时、刻度测距”的观测逻辑,也为现代天文历表的研制提供了思路,真正实现了古为今用智慧传承的延续。

从“周公测影定地中”的千年积淀,到“郭守敬筑台编历”的旷世创新;从指引农耕文明的节气智慧,到叩问宇宙深空的现代探索,河南登封观星台遗址建筑群跨越千年,镌刻着古人“究天人之际,通古今之变”的执着,也指引着华夏儿女继续向着星辰大海逐光而行。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6