一件青铜器,见证温情还是野心?由子禾子釜看“田氏代齐”始末

□张漱耳

曾为春秋“五霸”之首的齐国大地,战国初年发生了一件大事:田氏篡夺姜姓成为齐国诸侯,史称“田陈篡齐”或“田氏代齐”。田氏用的手段打个比喻就是“温水煮青蛙”,是经过了缓慢的十代从根本上动摇了这个有660年根基的姜姓。咸丰年间出土于胶县灵山卫的“子禾子釜”,就是田和为大夫时田家特制量器,用于大于公量出贷粮食来收买民心,它与齐国权力中心转变紧密联系在一起,有助于人们认识“田陈篡齐”本末。

整理土地 发现量具

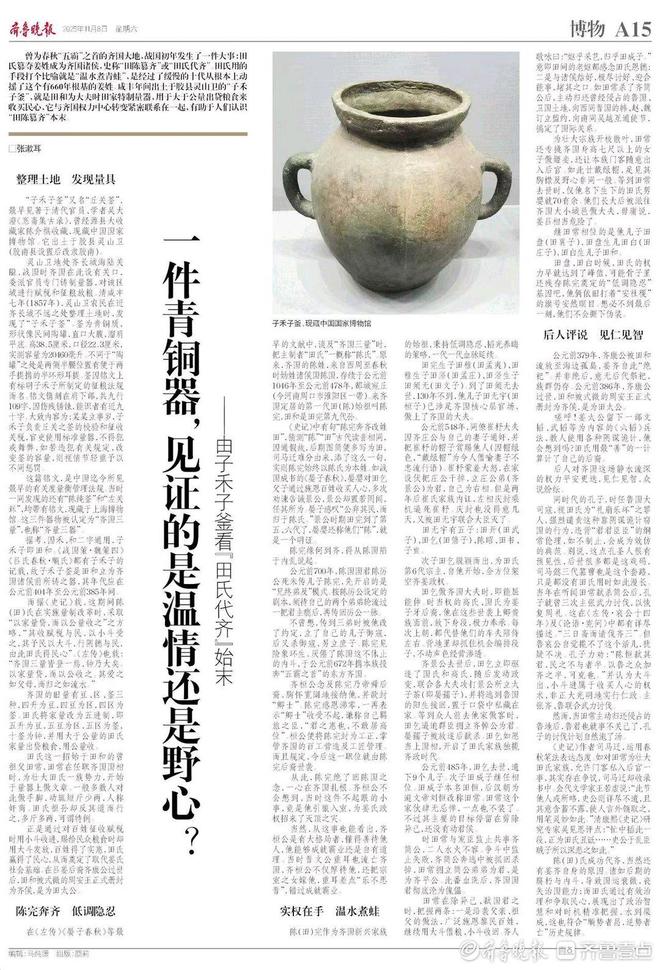

“子禾子釜”又名“丘关釜”,最早见著于清代官员、学者吴大澄《愙斋集古录》,曾经潍县大收藏家陈介祺收藏,现藏中国国家博物馆。它出土于胶县灵山卫(胶南县设置后改隶胶南)。

灵山卫地处齐长城海陆关隘,战国时齐国在此设有关口,委派官员专门铸制量器,对该区域进行赋税和征粮放粮。清咸丰七年(1857年),灵山卫农民在近齐长城不远之处整理土地时,发现了“子禾子釜”。釜为青铜质,形状像民间陶罐,直口大腹,溜肩平底。高38.5厘米,口径22.3厘米,实测容量为20460毫升。不同于“陶罐”之处是两侧半腰位置有便于两手提携的半环形耳提。釜因铭文上有标明子禾子所制定的征粮法规而名。铭文镌刻在肩下部,共九行109字,因伤残锈蚀,能识者有近九十字。大致内容为:某某立事岁,子禾子负责丘关之釜的校验和征收关税,官吏使用标准量器,不得犯戒舞弊,如若违犯有关规定,改变釜的容量,则视情节轻重予以不同惩罚。

这篇铭文,是中国迄今所见最早的有关度量衡管理法规。当时一同发现的还有“陈纯釜”和“左关鉌”,均带有铭文,现藏于上海博物馆。这三件器物被认定为“齐国三量”,也称“齐量三器”。

据考,因禾、和二字通用,子禾子即田和。《战国策·魏策四》《吕氏春秋·顺氏》都有子禾子的记载,故子禾子釜是田和立为齐国诸侯前所铸之器,其年代应在公元前404年至公元前385年间。

而据《史记》载,这期间陈(田)氏在实施量制改革时,采取“以家量贷,而以公量收之”之方略,“其收赋税与民,以小斗受之,其予民以大斗,行阴德与民,由此田氏得民心”。《左传》也载:“齐国三量皆登一焉,钟乃大矣。以家量贷,而以公收之。其爱之如父母,而归之如流水。”

齐国的旧量有豆、区、釜三种,四升为豆,四豆为区,四区为釜。田氏将家量改为五进制,即五升为豆,五豆为区,五区为釜,十釜为钟,并用大于公量的田氏家量出贷粮食,用公量收。

田氏这一招始于田和的曾祖父田常,田常在任职齐国国相时,为壮大田氏一族势力,开始于量器上做文章。一般多数人对此做手脚,动辄短斤少两,人称奸商。田氏祖孙却反其道而行之,多斤多两,可谓特例。

正是通过对百姓征收赋税时用小斗收进,赐给民众粮食时却用大斗发放,百姓得了实惠,田氏赢得了民心,从而奠定了取代姜氏社会基础。在吕姜后裔齐康公过世后,田和被式微的周安王正式册封为齐侯,是为田太公。

陈完奔齐 低调隐忍

在《左传》《晏子春秋》等最早的文献中,谈及“齐国三量”时,把主制者“田氏”一概称“陈氏”。原来,齐国的陈姓,来自西周至春秋时妫姓诸侯国陈国,存续于公元前1046年至公元前478年,都城宛丘(今河南周口市淮阳区一带)。来齐国定居的第一代田(陈)始祖叫陈完,田和是田完第九代孙。

《史记》中有句“陈完奔齐改姓田”,猜测“陈”“田”古代读音相同,因通假故,后期图简便多写为田,司马迁难分由来,添了这么一句,实则陈完始终以陈氏为本姓。如战国成书的《晏子春秋》,晏婴对田乞父子通过施恩百姓收买人心,多次劝谏告诫景公,景公却置若罔闻,任其所为。晏子感叹“公弃其民,而归于陈氏。”景公时期田完到了第五、六代了,晏婴还称他们“陈”,就是一个明证。

陈完缘何到齐,得从陈国陷于内乱说起。

公元前700年,陈国国君陈厉公死未传儿子陈完,先开启的是“兄终弟及”模式。按陈厉公设定的剧本,须待自己的两个弟弟轮流过一把君主瘾后,再传回厉公一脉。

不曾想,传到三弟时被他改了约定,立了自己的儿子御寇,后又杀御寇,另立庶子。陈完见险象环生,厌倦了陈国这不休止的内斗,于公元前672年携本族投奔“五霸之首”的东方齐国。

齐桓公念及陈完乃帝舜后裔,胸怀宽阔地接纳他,并欲封“卿士”。陈完感恩涕零,一再表示“卿士”收受不起,谦称自己羁旅之臣,“君之惠也,不敢居高位”。桓公便将陈完封为工正,掌管齐国的百工营造及工匠管理。而且规定,今后这一职位就由陈完后裔世袭。

从此,陈完绝了回陈国之念,一心在齐国扎根。齐桓公不会想到,当时这件不起眼的小事,竟是他引狼入室,为姜氏政权招来了灭顶之灾。

当然,从这事也能看出,齐桓公是有大格局者,懂得善待他人,他能够成就霸业还是自有道理。当时晋文公重耳也流亡齐国,齐桓公不仅厚待他,还把宗室之女嫁他,重耳差点“乐不思晋”,错过成就霸业。

实权在手 温水煮蛙

陈(田)完作为齐国新兴家族的始祖,秉持低调隐忍、韬光养晦的策略,一代一代血脉延续。

田完生子田稚(田孟夷)、田稚生子田湣(田孟庄)、田湣生子田须无(田文子)。到了田须无去世,130年不到,他儿子田无宇(田桓子)已涉足齐国核心层官场,做上了齐国的大夫。

公元前548年,同僚崔杼大夫因齐庄公与自己的妻子通奸,并把崔杼的帽子赏赐他人(因帽绿色,“戴绿帽”为今人借喻妻子不忠流行语)。崔杼蒙羞大怒,在家设伏把庄公干掉,立庄公弟(齐景公)为君,自己为右相。但是两年后崔氏家族内讧,左相庆封乘机逼死崔杼。庆封也没得意几天,又被田无宇联合大臣灭了。

田无宇有五子:田开(田武子)、田乞(田僖子)、陈昭、田书、子亶。

次子田乞脱颖而出,为田氏第6代宗主,自他开始,全方位架空齐姜政权。

田乞做齐国大夫时,即能屈能伸。时当权的高氏、国氏为姜子牙后裔,他在这些世袭上卿贵族面前,放下身段,极力奉承。每次上朝,都代替他们的车夫陪侍左右。背地里却抓住机会编排段子,不动声色经营渗透。

齐景公去世后,田乞立即驱逐了国氏和高氏,随后发动政变,联合各大夫攻打景公所立太子荼(即晏孺子),并将逃到鲁国的阳生接回,置于口袋中私藏在家。等到众人前去他家做客时,田乞逼迫群臣拥立齐悼公为君。晏孺子被放逐后弑杀。田乞如愿当上国相,开启了田氏家族独揽齐政时代。

公元前485年,田乞去世,遗下9个儿子。次子田成子继任相位。田成子本名田恒,后汉朝为避文帝刘恒改称田常。田常这个家伙肆无忌惮,一点也不装了。不过其主要的目标停留在剪除异己,还没有动君侯。

时田常与宠臣监止共事齐简公,二人水火不容。争斗中监止失败,齐简公奔逃中被抓回杀掉,田常拥立简公弟弟为君,是为齐平公。此番血洗后,齐国国君彻底沦为傀儡。

田常在除异己、弑国君之时,把握两条:一是沿袭父亲、祖父的做法,广泛施恩黎民百姓,继续用大斗借粮、小斗收回。齐人歌咏曰:“妪乎采芑,归乎田成子。”意即田间的老妪都感念田氏恩德;二是与诸侯结好,极尽讨好、迎合能事,堵其之口。如田常杀了齐简公后,主动归还曾经侵占的鲁国、卫国土地,向西同晋国的韩、赵、魏订立盟约,向南同吴越互通使节,搞定了国际关系。

为壮大宗族开枝散叶,田常还专挑齐国身高七尺以上的女子做姬妾,还让本族门客随意出入后宫。如此甘戴绿帽,足见其胸襟及野心非同一般。等到田常去世时,仅他名下生下的田氏男婴就70有余。他们长大后被派往齐国大小城邑做大夫,毋庸说,姜吕相当危险了。

继田常相位的是他儿子田盘(田蘘子),田盘生儿田白(田庄子),田白生儿子田和。

田盘、田白时候,田氏的权力早就达到了峰值,可能骨子里还残存陈完奠定的“低调隐忍”基因吧,他俩依旧打着“安社稷”的旗号安然瞑目。想必不到最后一刻,他们不会撕下伪装。

后人评说 见仁见智

公元前379年,齐康公被田和流放至海边孤岛,姜齐自此“绝祀”。并非绝后,意无后代祭祀,族群仍存。公元前386年,齐康公过世,田和被式微的周安王正式册封为齐侯,是为田太公。

嗟呼!姜太公留下一部文韬、武韬等为内容的《六韬》兵法,教人使用各种阴谋诡计,他会想到吗?田氏用最“善”的一计算计了自己的后裔。

后人对齐国这场静水流深的权力平安更迭,见仁见智,众说纷纭。

同时代的孔子,时任鲁国大司寇,视田氏为“礼崩乐坏”之罪人,强烈谴责这种靠阴谋诡计窃国的行为,违背“君君臣臣”的纲常伦理,如不制止,会成为效仿的典范。别说,这点孔圣人很有预见性,后世很多都是这戏码,司马懿三代篡曹也是这个套路,只是都没有田氏用时如此漫长。当年在听闻田常弑杀简公后,孔子就曾三次主张武力讨伐,以恢复周礼。这在《左传·哀公十四年》及《论语·宪问》中都有详尽描述。“三日斋而请伐齐三”。但鲁哀公自觉揽不了这个活儿,犹疑不决。孔子力劝:“陈恒弑其君,民之不与者半。以鲁之众加齐之半,可克也。”并认为大斗出、小斗进属于收买人心的权术,非正大光明地实行仁政。主张齐、鲁联合武力讨伐。

然而,当田常主动归还侵占的鲁地后,鲁君也就事不关己了,孔子的讨伐计划自然泡了汤。

《史记》作者司马迁,运用春秋笔法表达态度。如对田常为壮大田氏家族,允许门客私入后宫一事,其实存在争议,司马迁却收录书中。金代文学家王若虚说:“此节他人或所略,史公则详尽不遗,且其意含蓄不露,使人言外领取之,用笔灵妙如此。”清康熙《史记》研究专家吴见思评点:“忙中插此一段,正为田氏丑诋……史公于乱臣贼子所以深恶之如此。”

陈(田)氏成功代齐,当然还有姜齐自身的原因。诸如后期的腐朽与内斗,导致国运衰微,丧失治国能力;而田氏通过有效治理和争取民心,展现出了政治智慧和对时机精准把握,水到渠成,这也符合“顺势者昌,逆势者亡”历史规律。

栏目策划/编辑马纯潇

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6