打开百度APP畅享高清图片

海清:中国国家话剧院演员,毕业于北京电影学院表演系,以细腻真挚的表演著称,在《玉观音》《蜗居》《心居》等电视剧,及《红海行动》《北京遇上西雅图》等电影中塑造了众多深入人心的荧屏和银幕形象。近年来,她不断挑战自我、探索人物的精神世界,主演了《半生缘》《死无葬身之地》等话剧作品。

话剧,总被认为是检验一个演员的最高标准。

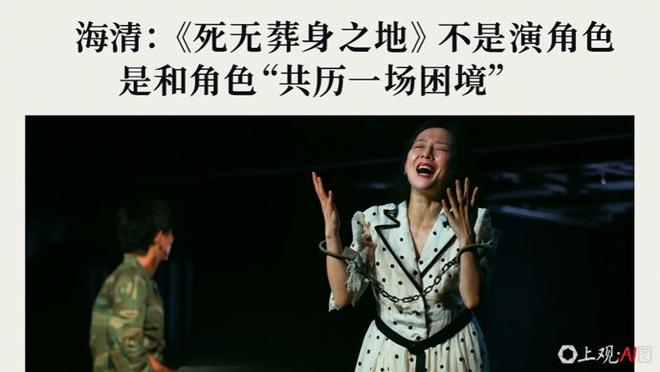

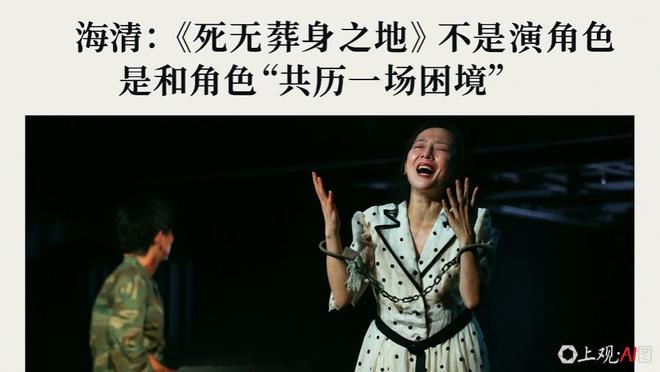

当观众习惯在荧屏上看到海清演绎的那些温柔、坚韧、充满烟火气的女性形象时,作为中国国家话剧院演员,她选择了一个几乎完全相反的挑战——在萨特存在主义经典话剧《死无葬身之地》担纲主演。

在这部充满绝望、抗争与哲思的作品中,她饰演被命运推入深渊的法国抵抗运动女战士吕茜。面对极端的人性与命运,她如何剥离自己、走进角色?在与查明哲导演、冯宪珍等老一辈艺术家的合作中,她又如何完成一次自我重塑?

近日,解放日报·上观新闻记者专访了海清,听她讲述在舞台上与角色和角色背后体现的生命、尊严的每一次交锋。

28年前的相遇

解放日报·上观新闻:您第一次接触《死无葬身之地》是什么时候?

海清:我记得特别清楚,那是28年前,我刚到北京读大学,在实验话剧院看的第一部戏就是查明哲导演排演的《死无葬身之地》。当时看这部戏的感觉,就是五个字——“被震撼到了”。

那时候的我才二十岁左右,看的是外在的冲突,看热闹多一些,对人物的复杂性和剧本的内在逻辑还没有更多的思考。但从那以后,这部戏的名字就成了一个符号。每当生活里偶然听到“死无葬身之地”几个字,我脑海里第一个浮现的就是这出戏。

解放日报·上观新闻:28年后,查明哲导演找到您出演吕茜,当时是什么心情?

海清:确实没想到,但我没有犹豫。查导信任我,我也信任他。我知道这个角色极难。如果用跳水来形容,这是一组最高难度动作。吕茜的故事在24小时内浓缩了被强暴、将弟弟杀死、与情人决裂、翻供、死亡等极端情境,对演员来说是巨大的考验。但我相信通过这次锤炼能获得成长。

解放日报·上观新闻:9月份在北京国话剧场进行首轮演出时,您是怎样的状态?

海清:首轮演出那会儿,其实每一场演出对我来说,都是一次归零,也是重新开始,真的是如履薄冰。每场演出结束,导演都会给出提示——哪些地方做得好,哪些还需要改进;观众的反馈我也会仔细倾听。所有这些,我都会一点点吸收、消化,化作下一场的养分。

海清在话剧《死无葬身之地》中饰演吕茜。

在“一字之差”里品味人性

解放日报·上观新闻:查明哲导演以严格著称,他对台词的要求具体到什么程度?

海清:查导很重视细节,他要求每一个停顿、每一个气息都要精准。他能回答我的所有疑问,而且让我非常信服。我经常在家里琢磨两三天都没琢磨出来的一句台词,问了查导,他总能给出令人茅塞顿开的解释。

解放日报·上观新闻:能否分享一个让您印象深刻的,关于台词“咬文嚼字”的例子?

海清:太多了。比如吕茜和若望有一场推开彼此的戏。之前版本里,这里的台词是“走开吧”,但我们这稿剧本删掉了“吧”,变成了“走开”。一开始我就不明白为什么要去掉“吧”。难道吕茜不爱若望吗?

查导解释说,“走开吧”还带有一丝情感,若望就不会走;而“走开”是一种彻底的推开和决裂,吕茜只有这样,若望才会真的离开。另外,从心理上来讲,吕茜此时觉得自己已经被玷污,她必须推开所有情感上的触碰,不能有一丝留恋。

正是因为有了查导如此细致的解释,我才能在舞台上做出“走开”那种彻底厌恶和决绝的态度。

解放日报·上观新闻:看来您和查导的沟通是一个不断碰撞和学习的过程。

海清:是的。刚开始对词时,大家都铿锵有力,只有我一个人不一样,查导就瞪着大眼睛对我说:“吕茜,你这个没气啊,你怎么该停顿的时候不停顿。” 我说:“导演,不要着急,我再来。”

我希望先把自己最本来说台词的状态给查导看——无论对的、错的都给他看。查导看过后会告诉我:“你有对的地方,也有错的地方。有的太重了,有的还不行。”他也一直鼓励我别怕展示。

这次创作特别坦诚,包括和邢佳栋、查文浩、章劼等,我们每天都在互相讨论、交流。有时候导演说我哪儿不对,我还没明白,他们在旁边看得特别清楚;有时导演批评他们,我也觉得导演说得对。

左:查文浩、中:海清、右:邢家栋

冯老师与“互帮互助小分队”

解放日报·上观新闻:冯宪珍老师是上一版“吕茜”的扮演者,你们俩之间是否有交流?

海清:我和冯老师之间的交流非常多。在排演以及演出过程中,她就像“托举”我的那双手。

冯老师是上一个版本的吕茜,她的理解力和表现力都远远高于我。我从一开始就告诉自己:我是来学习的。

我不是站在巨人的肩膀上,而是被托举在巨人的手心里。冯老师、查导,他们都在托着我。

解放日报·上观新闻:冯老师给过您哪些关键性的指导?

海清:冯老师对我的帮助真的非常大。如果没有她一次又一次细致入微地帮我排练,带着我去揣摩人物的心理,我可能没办法这么快地进入这个角色。印象特别深的一次,她跟我说:“此时此刻,吕茜到底在想什么?”

这句话太重要了。表演技术技巧的东西容易修正,但要真正理解角色人物的内心就很难。理解人物内心,用一个行话词语来表达,就是“通了”。内心通了,外部表达就通了;内心不通,外部的表达就不会到位。

要理解人物内心,就得把每一句台词都吃透。从排练到北京演出的这段时间,我每天回去都会把冯老师的原版放在手机上听。有时候不看画面,只听声音,听她的节奏,听她为什么在那个地方会“出”那个情绪。

冯老师的表演像一首歌,你能听到旋律的起伏和气息的变化。她每一次停顿、每一个转折,都有内在的逻辑。我就反复听,去体会她为什么在这一刻这样说、那一刻那样沉默。

解放日报·上观新闻:整个剧组看起来很团结?

海清:是的,我们是“互帮互助小分队”。

邢佳栋是我北电的师哥,他会给我“开小灶”,教我“要把角色深深压在心里,每一句台词像犁过一样。”他说的这句话很有道理,理解透了台词,在表演的时候就怎么都不会错,怎么都不会忘。

查文浩演过几版,他会跟我交流每个场次的节奏。

我害怕在黑暗中行走,冯老师就在演出前特别叮嘱我:“这个舞台很大,还很黑,特别危险。演出前可以早点去熟悉舞台。”

在“互帮互助小分队”的托举下,我有了很强的安全感,让我敢全力以赴。

走进吕茜:破碎、救赎与雨中的生命渴望

解放日报·上观新闻:吕茜这个人物的心理非常复杂。您如何理解她那种被玷污后的“破碎感”和对“尊严”的捍卫?

海清:为更好地理解吕茜,我特地咨询了心理医生,询问遭受过此类伤害的人的普遍反应。医生说,大多数人通常不愿意提起这件事,他们会封闭、拒绝,甚至自残,有应激反应。我就明白了——吕茜在剧中的反应不是冷漠,而是自我保护。

她说“他们没有碰我”,其实心里知道一切都发生了,她让自己硬得像块石头,是为了不让自己崩塌。她对弟弟说的那句“如果你招供了,他们就真正强奸了我”,是全剧最痛的台词——如果弟弟招供,她就彻底输了,肉体和灵魂都被强奸。那一刻,她对尊严的捍卫,成为她继续活下去、继续抗争的唯一支柱。

解放日报·上观新闻:剧末,那场震撼的“雨声”是全剧的亮点,您如何理解这场戏?

海清:剧中,吕茜在万念俱灰、准备用死去捍卫自己的自尊和胜利时,一场雨声唤醒了她对生的渴望。我第一次在排练场听到那段雨声时,仿佛真的闻到了泥土的味道,那是生命的气息,是活着的欲望,这是剧本中的点睛之笔。

吕茜说:“下雨了,我已经三个多月没有听到雨声。”她想象着阳光的世界,却活在干裂的牢笼里。那场雨,是她对世界的最后呼喊:“放开我,我要活着!”

那一刻,她不再是受害者,而是要重新夺回生命主权的人。

我们到底要怎么样活着?

解放日报·上观新闻:《死无葬身之地》是萨特存在主义的代表作之一。您在排演过程中,如何理解“存在先于本质”这样的哲学命题?

海清:查导讲哲学的时候,我可不是个好学生,一说到存在主义,我就有点糊里糊涂的。对我而言,去理解什么“主义”太复杂了。我更想从人物出发,去体悟生命与尊严的意义,思考人究竟该怎样活下去。这部戏最深刻的意义,恰恰是通过对“死”的探讨,来反思“生”。

吕茜这群人就没有明天了,他们抱着必死的心,突然有了生的希望,然后又死了。这是对现实很好的一个参照:你不知道明天会发生什么。有的时候连期望都是一层束缚,因为有期望就有恐惧。

解放日报·上观新闻:这部戏改变了您的生活态度吗?

海清:是的。它让我明白:要把每一天过扎实。

我不知道明天会发生什么,今天过扎实了,就无怨无悔。有句耳熟能详的话这样说:“谁知道明天和死亡哪个先到来?”

《死无葬身之地》这部剧像一面照向现实的镜子。里面卡诺里有句台词我特别喜欢——“你要活下来,生命是如此珍贵。”其实这不仅是角色的信念,也是我自己的感受。生命不只是属于自己,我们还有很多人需要去照顾、去牵挂。我们不能只想着自己,要让自己活得好,才有力量去帮助别人。

那“好”是什么呢?不是吃得多好、穿得多好,而是让每天都过得有意义。

解放日报·上观新闻:这似乎呼应了当下很多人的生活状态?

海清:对。别总说“我太痛苦了”“这日子太难了”。如果每天都这么想,一个月就是30天的痛苦,一年就是365天的痛苦。我们能做的,就是努力让自己每天都好一点,有意义一点。

话剧《死无葬身之地》中的吕茜(左)和若望,分别由海清和章劼饰演。

尾声

吕茜的故事结束了,海清的“舞台修行”仍在继续。

北京首轮演出结束两个月后,11月14日至16日,由海清、邢佳栋主演的中国国家话剧院重排版话剧《死无葬身之地》将在中国上海国际艺术节亮相。

《死无葬身之地》是法国作家让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)在二战之后创作的第一个剧本,讲述五位法国抵抗运动游击队员被捕后,在严酷的拷打与精神的煎熬中,如何面对自由与尊严的抉择。萨特以此将存在主义的命题推向极端:自由不是抽象的口号,而是生死关头的痛苦选择。

1997年,中国国家话剧院首次将这部作品搬上舞台,开启了中国观众对萨特戏剧的新认知。此后,经过2005年、2014年的复排,让它逐渐成为舞台保留剧目。如今的第四次排演,是时隔28年后首度重排,由导演查明哲携手第三代演员共同演绎。

原标题:《上观专访海清:《死无葬身之地》不是“演角色”,是和角色“共历一场困境”》

栏目主编:樊江洪

本文作者:解放日报 张煜

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6