记者直击“ 一场跨越时空的“复苏”:千年石刻重获新生,多城项目落地

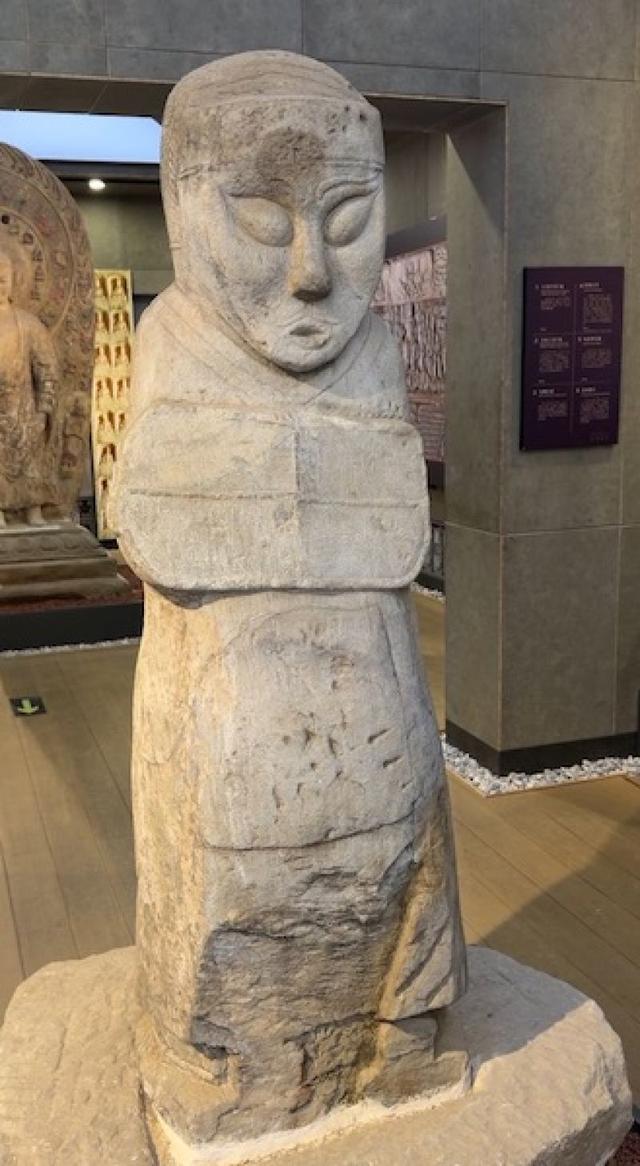

修复的“东汉石人”

本报(chinatimes.net.cn)记者王敬 北京摄影报道

在全球化浪潮中,企业社会责任的范畴正逐渐从环保与公益,延伸至文化遗产保护领域。

位于北京市海淀区五塔寺村24号的北京石刻艺术博物馆,正悄然经历一场跨越时空的“复苏”。这里陈列着2600余件石刻文物,其中14件珍贵石雕通过美国银行“全球艺术保护项目”重获新生。

据悉,该计划自2010年启动以来,已为全球40多个国家地区的275个项目提供了资助。北京石刻艺术博物馆正是其在中国深度合作的典范之一。目前,该项目已在中国北京、上海、香港三地落地实施了六个项目,覆盖石刻、青铜器、古籍、书画等多个品类,这些项目不仅让多件濒危文物重焕光彩,更成为跨国资本参与文化遗产保护的典型案例。

“我们始终认为艺术是人类发展的重要部分,也是经济活动中不可或缺的一环。”美国银行中国区行政总裁王伟接受《华夏时报》记者采访时指出,“保护、修复、推广艺术对社会发展有积极影响,它能推动经济增长,创造就业机会,还能吸引游客,为文博单位带来收入。艺术不仅是城市的软实力,也是经济发展的重要因素。”

一座石刻博物馆的“复苏密码”

步入深秋的北京石刻艺术博物馆,红墙映金叶,古树缀硕果,一派盎然秋意。两株六百岁的银杏古树,身披一身鎏金,与几棵柿树上低垂的红色果实静静对望。风起时,黄绿相间的叶片自檐角纷飞起舞,为这座石刻庭院铺上一层斑斓的诗意。置身于这座庭院,仿佛一本关于石刻的浩瀚史书在眼前摊开,被历史环绕周身。

该博物馆位于明清时期的皇家寺院真觉寺旧址内,寺院始建于明代永乐年间,清代为避雍正皇帝“胤禛”名讳改称“正觉寺”,乾隆时期正觉寺两次被乾隆皇帝选作为其母祝寿的场所,进行了大规模修缮和改造,寺院达到极盛。民国时期寺庙被拆毁,仅金刚宝座及少数殿宇、碑刻幸存。因其珍贵的历史价值,1961年真觉寺金刚宝座(五塔寺塔)被公布为第一批全国重点文物保护单位,1987年10月北京石刻艺术博物馆成立。

2012年底至2013年初,在北京市文物局的推荐下,北京石刻艺术博物馆获得了美国银行的资助,确定了14件首批保护的石刻文物名单。这些需要修缮的石刻文物创作年代从公元二世纪到十九世纪不等,包括浮雕童子戏莲门框、守墓石人、石麒麟、石卧马等。这些石质文物已显现出风化、断裂、缺失、斑驳等老化状况,部分文物表层出现粉化、空鼓、剥落或修复不当等问题。

“14件石刻代表了北京石刻的悠久历史,它们的修缮具有重大的历史文化价值。”王伟强调,“我们鼓励所有博物馆和文化机构提交艺术保护的需求,但提案必须满足以下三个条件:首先是保护的作品必须是濒危的;其次是这些作品对一个国家或地区的文化遗产或对艺术史具有重要意义;另外是修护工作完成后,作品必须向公众展出。”王伟向本报记者透露,所有申请项目都需经过独立专家顾问小组的严格评审。这种“项目制”资助模式,确保了每一笔资金都投向最具保护价值且能实现公共文化效益的文物。

中国多城项目落地,濒危文物重焕生机

除北京石刻艺术博物馆外,美国银行艺术保护项目长期致力于全球文化遗产的修复与传承,其资助的多项中国文物修复工作取得了显著成果。

2012年,上海博物馆获资助修复春秋晚期的蟠龙纹鑑,这件由前馆长马承源自香港抢救回归的大型青铜器,历经十余年精心修复,展现出古代青铜工艺的辉煌。次年,该馆又对青龙镇出土的唐宋陶瓷进行了修复,其中唐代长沙窑褐釉瓷拍鼓(腰鼓)等珍品,为研究上海作为唐代贸易港口的历史提供了关键物证。

同样在2012年,北京首都博物馆在项目资助下对清朝乾隆《清敕修大藏经》进行了修复。作为国内唯一保存完整的木刻汉文藏经,这部涵盖7240卷的大藏经,部分经卷因岁月侵蚀受损,修复工程使其珍贵内容得以传承。

2014年,香港中文大学文物馆获支持修复吕寿琨的30幅画作。作为香港“新水墨运动”先驱,这些需修复的作品未曾展出或出版,为研究其艺术理念提供了新材料。2023年,香港故宫文化博物馆受资助,对包括草原、高原与中原文物在内的946件金银器进行保护,并定制专业储存盒,为这批跨越三千年的珍品构建长效保存与展示条件。

在实践层面,美国银行特别关注非顶尖博物馆的文物保护,给予非顶尖博物馆保护经费的倾斜支持,以北京石刻艺术博物馆石刻修复为例,王伟指出,2014年美国银行资助北京石刻艺术博物馆修复的14件石刻文物,通过清洗和表面加固,重新修整等修复工序,有效地推迟石质文物的风化破坏速度,最大限度地将石碑石刻主体及其所赋存的历史信息留给后人,使中国文化遗产得以传承。

修复的“普胜寺重修碑”

展望未来,王伟进一步指出:“创新是我们不断进步的方式。我们始终在寻找新思路,探索支持艺术的新方法。我们的所有活动都围绕着一个核心理念:推广和保护艺术和多元文化遗产,支持文博单位的蓬勃发展,并让尽可能多的人享受到文化艺术的便利。”

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6