欧丽娟红楼梦公开课,等了五年终于出齐!

《红楼梦》不仅是中国文学史上的巅峰之作,更是一部包罗人生百态、映照人心的“百科全书”。然而,真正读懂《红楼梦》,却并非易事。

很多人正是在欧丽娟老师的指引下,才第一次打开了一个前所未有的新世界。她的“红楼梦公开课”曾掀起现象级观看热潮,收获了天文数字的点击量。

一千个人心里有一千部《红楼梦》,阅读《红楼梦》的方式反映了一个人的生活态度和处世哲学。正如欧老师所指出的,“你怎么读《红楼梦》,就怎么做人”。

《欧丽娟红楼梦公开课》系列丛书在公开课的基础上,自最初于2019年春天开始动工:这绝非简单的讲稿汇编,而是一场近乎“重写”的巨大工程。

从最初的录音转写,到逐字逐句的推敲打磨,每一道工序都倾注了数倍于常书的心血,欧丽娟老师甚至逐句定稿,四册总计投入二千多个小时。

五年苦辛,终成纸上新生,让更多读者能够在书页之间,重新遇见《红楼梦》的辽阔。读过和没读过红楼的人,注定是不一样的。在漫漫人生路上,你一定要看看欧丽娟。

欧丽娟老师于北大做《红楼梦》专题演讲

一、拒绝标签化的读法

就是拒绝“自我重复”的人生

《红楼梦》中的每一个角色都能提供独特的启示,反映了人性的多面性和生活的复杂性。欧丽娟特别提醒我们,要警惕“标签化”的阅读倾向。

她指出,真正吸引人的小说人物,正如现实中的人一样,是鲜活而复杂的个体,远不是几个简单词语所能概括。然而,许多读者习惯于用固定的标签去理解小说中的人,就像在现实中也常常不自觉地用刻板印象去框定身边的人,而这也让我们的人生体验变得单调重复。

比如说,把薛宝钗简单归为“礼教”的代表,或把林黛玉视为“自由性灵”的化身,都是对人物的扁平化处理。这是因为《红楼梦》写得太吸引人,读者更容易把《红楼梦》中的某个人物视为某种价值的拥有者,以致简化或膨胀其存在意义。

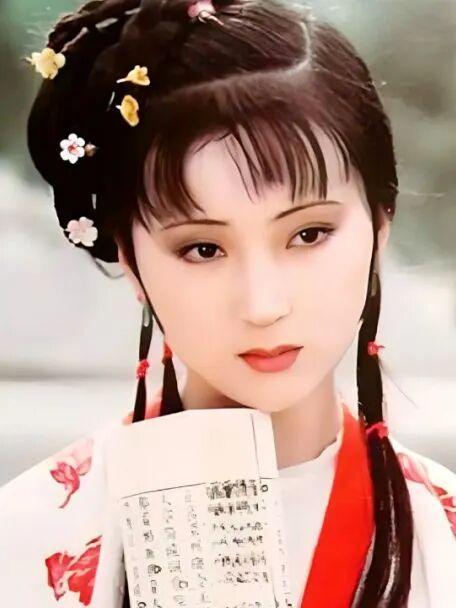

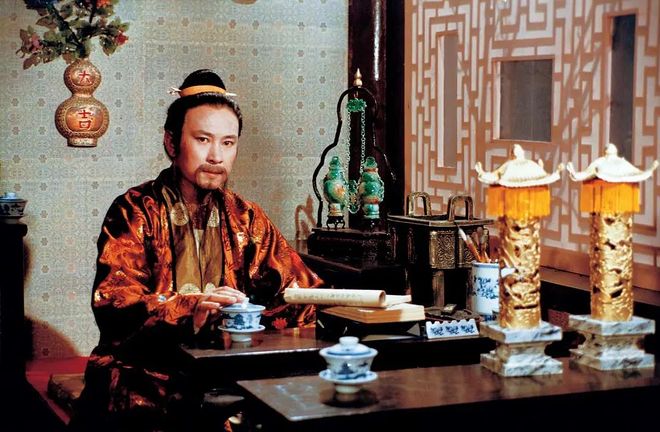

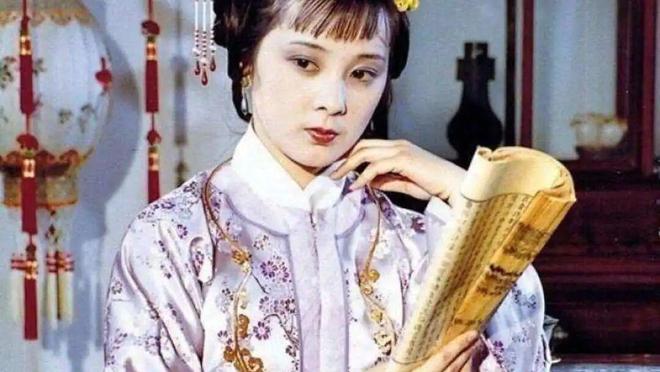

林黛玉和薛宝钗,图|《红楼梦》 (1987)

但《红楼梦》真正的伟大,恰恰在于它拒绝简单的二分法,不断呈现人物的多面性和成长历程。正如欧丽娟所说,如果我们满足于标签化的认识,无异于给自己穿上狭窄的“旧衣”,阻碍了心灵的生长。

我们不妨把其中人物当作特定经验上的个人来看待,比如说,不要只看到贾政作为大家长对子孙严酷的那一面,而是了解一下:他过去是怎么成长的?有没有发生过人生的重大转变?此一转变的意义又在哪里?他和他的家族关系如何,以至于他用这样的方式来对待他的孩子?他和他的母亲关系又如何?他对子孙就只有严酷的那一面吗?又为什么会出现这种严酷的情况……

林黛玉和薛宝钗,图|《红楼梦》 (1987)

欧丽娟老师不断鼓励和引领着我们,重新拼组人物的生命拼图,挣脱思维的惯性,让阅读成为打破“自我重复”的契机。在她看来,每一次重新理解《红楼梦》,都是一次自我超越的机会,也是我们摆脱偏见、走向更丰富人生的重要一步。

二、一切诸经皆不过是敲门砖

阅读召唤出的人正是你自己

欧老师在讲解《红楼梦》时,用“敲门砖”这个比喻提醒我们,所有经典、所有经文,其实都是帮助我们进入一个更深层自我探索的入口。她引用禅师山本玄峰的话:“一切诸经,皆不过是敲门砖,是要敲开门,唤出其中的人来,此人即是你自己。”

对于《红楼梦》的阅读,这句话尤为贴切。我们阅读《红楼梦》,表面上是去欣赏其中丰富的故事与人物,探索传统文化的奥秘,但更深刻的意义,其实在于借由文本照见自身,唤醒内在的自我。

中国国家博物馆馆藏清乾隆程乙本《红楼梦》。

《红楼梦》所反映的是中国帝制晚期最为成熟的礼教文化,而这些内容现代读者往往既陌生又本能反感。我们很容易用当下的价值观去衡量书中人物,谁契合我们推崇的价值,就推崇谁,谁违背现代意识,就批评谁。这样一来,阅读《红楼梦》就变成了对自我价值观的不断投射,而非真正理解作品自身的复杂结构和文化内涵。

她提醒我们,阅读《红楼梦》之前,需要有一种心理和思想上的“自我调适”。不要简单用现代观念评判人物,而要努力进入作品背后的文化语境,理解贾府的家族世系、东西府的权力结构与人际关系,体会那种博大精深的中华文化伦理与制度。只有这样,我们才能避免误读与简化,才能在与作品的“对话”中获得成长。

更进一步,欧丽娟强调,读者的角色与经典本身同等重要。经典作品本是静止的文本,唯有通过读者的深入研究和多维思考,才能焕发出有机的生命力。每一位读者都在用自己的人格特质、人生体验为经典赋予新解。

若我们只是用单一的视角、习惯性的自我投射去阅读,看到的《红楼梦》就会变得扁平与单调;而越是努力理解、善于发现、不断自我警省的读者,才能读出人物的复杂、多样与成长,也让自己在阅读中不断成长。

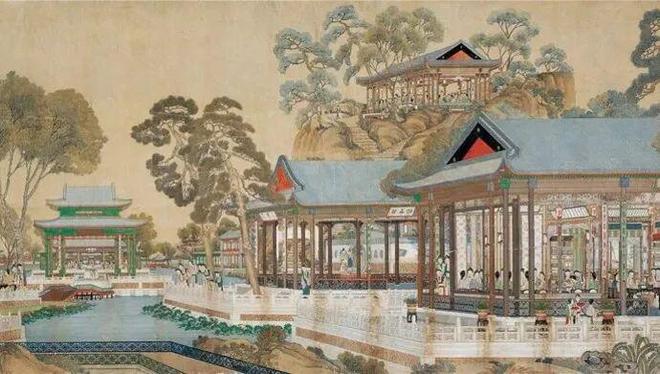

《大观园图》横披,中国国家博物馆藏。

三、读懂《红楼梦》的人

他的人生注定是不一样的

《红楼梦》是一面镜子,映照着人生的各种面相。书中的每个角色都象征着不同的人生态度和社会现象,从而给予读者丰富的启示。

比如,迎春因其性格中的“懦”的特质而经历人生悲剧。她常常受制于外界,成为被动的牺牲品。她的遭遇印证了“性格决定命运”这一真理——消极、顺从最终导致了自我价值的削弱甚至丧失。迎春的形象提醒我们,只有坚韧和积极,才能在逆境中守护自我、抵御外来的压力。

迎春甚至没有代表花,她事实上是没有办法去帮助别人的一个人,因为她连自身都难保。

与之相对,探春则是“敏”的代表。她机敏果断,富有远见,在家族的复杂格局中始终能够独立思考、理智决策。尽管身为庶出,她并不自卑,反而以自信和担当成为家族的支柱。探春的角色展示了高度的责任感和灵活的处世智慧,成为我们面对困境时值得借鉴的榜样。

探春“才自精明志自高”,兼具能力(“才”)与理想(“志”),是理想人格的典范。只有才干无理想易成枭雄,只有理想无才干则成无用君子。

惜春的形象则体现了“僻”字的深层含义。她始终保持着稚嫩与未成熟,倾向于孤独和自我封闭,最终选择了逃避现实、避世修行。惜春的人生选择警示我们:面对困境,孤立和逃避并非长远之计,唯有勇敢面对、积极寻求出路,才能获得真正的成长。

惜春在小说中没有与任何花卉直接关联,这可能象征着她的人生态度和生活方式,与世界的隔绝以及对现实的抗拒。

《红楼梦》通过这些复杂多维的人物形象,展现了人性的丰富面貌和社会关系的复杂性。它不仅让读者见识到个人命运与社会环境的互动,还揭示了个体如何在传统与变革中寻求自我定位和价值实现。

读《红楼梦》不仅是了解他人,更是了解自己。能够读懂《红楼梦》的人,必定能从人物的悲欢与命运中获得更深的人生洞见,拥有更加广阔和通透的心灵。

你之前收看过欧丽娟红楼梦公开课吗

留言区分享一下吧

或谈谈《红楼梦》曾带给你的人生启发

2位优秀留言读者将获赠欧老师新书一本

红楼不读欧丽娟,纵读千遍也枉然!

公号粉丝限量专享

扫码领券后折扣价基础上

再打8折,低至5折优惠

-End-

观点资料参考:

《欧丽娟红楼梦公开课》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

遇见欧丽娟,打开人生新活法

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6