“别的文明都是越挖越明白,三星堆是越挖越迷糊”,这句在社交平台上广为流传的调侃,在2025三星堆论坛开幕后又添了新注脚——9月27日,四川德阳这场以“考古学视野下的文明互鉴”为主题的论坛上,四川省文物考古研究院发布的最新成果,既解答了部分谜题,又掀开了古蜀文明更深层的神秘面纱:祭祀坑埋藏年代被精准锁定在商代晚期,青铜器铸造中独特的“芯骨—条形芯撑”技术首次曝光,还有金器制作、铜器彩绘等多领域发现,每一项都在刷新我们对三星堆的认知。

国庆假期将至,随着文物“破圈”成为潮流,走进博物馆、触摸历史温度,已然成为越来越多人假期出行的必选项目。然而,不少朋友满怀期待地站在文物展柜前,面对着沉默的青铜、温润的玉石,只能称赞其工艺之精巧,对器物背后的文化寓意、先民的生活图景与精神世界却无从知晓。那些被精心埋藏的祭祀坑为何存在?青铜大立人环握的双手究竟曾持有何物?黄金面罩与玉石器承载着怎样的信仰?直观的惊叹之外,文物承载的文化密码,终究需要更专业的解读才能读懂。

这个国庆,不妨先让世界知名汉学家杰西卡•罗森教授的新书《厚土无疆》成为你的逛展搭子,看看这位“资深办展人”如何揭开历史的层纱。在这本书中,作者选择了四川三星堆遗、浙江余杭良渚遗址、陕西临潼秦始皇陵等12座具有代表性的墓葬,以深厚的汉学功底与独特的研究视角呈现中国古人生前与死后世界的鲜活图景,重新展现古代中国的世界观和宇宙观。当你看完这本书再站在博物馆的展柜前,那些曾让你困惑的“迷糊”之处,或许会化作与古代文明对话的钥匙,让每一次驻足都成为一场有深度的历史探寻。

以下内容节选自中信出版集团最新出版的《厚土无疆》,杰西卡•罗森著,李晨、陈北辰译,小标题为编者拟。

不止青铜与黄金

三星堆祭祀坑的发现,揭开古蜀与晚商的异同

公元前2千纪,在亚长驾战车为安阳奋战的同时,偏居西南一隅的三星堆正在蓬勃发展。这里发现的玉器和青铜铸造技术表明尽管相隔万水千山,距离并未阻断两地先民的交流。但需要指出的是,三星堆的物质遗存与晚商中心区域盛行的葬俗或祖先崇拜并没有关系。同时,三星堆的发现还说明,定居在黄河沿岸的先民并非古代中国唯一的文化力量。位于成都以北40公里外的三星堆,完全证明了由环境多样性所催生的文化多样性。相对独立的地理环境造就了这里的文化个性,三星堆先民对他们的日常生活和精神世界有着截然不同的理解。

公元前3千纪末到前2千纪,三星堆西南方向出现了以稻作农业为基础的宝墩文化,那里的先民修建了川西地区最早也最大的古城。三星堆的名称源于这里的三个呈三角形排列的土堆。然而,尽管自1927年起这里便发现了大量的陶器和玉器遗存,考古学家还是直到1985年才确认了这些土堆的性质是城墙遗迹。城墙的立面被修筑成长斜面,可能与预防洪水和土壤侵蚀有关。类似的设计在长江两岸的一些古城墙上也有发现,暗示着三星堆先民或许来自东方。在沱江支流鸭子河的南岸阶地之上,东、西、南三面城墙环绕着房址和作坊遗址。这些城墙的厚度惊人:底部约40米宽,残留的最高处也有20米宽。当地砖厂取土制砖时发现了两个长方形的祭祀坑。坑的四角指向东、南、西、北四个方向,坑角整齐地切入生土,后被夯土填封。一号坑被认为比二号坑的年代早几十年,但二者均处于中原地区的晚商时期。一号坑的开口长约4.5米,宽约3.5米,口大底小,埋藏物极其丰富:178件青铜器,包括5件容器(含一件器盖)、16件人像、6件饰件、74件瑗、33件方孔璧和44件戈;199件玉石器,包括100件工具、48件兵器等;4件金器,包括一件由金皮包卷而成的金杖。接近坑顶处有13根象牙,其下叠压着成堆的海贝。坑内还有3立方米的烧骨碎渣。相比以上描述,二号坑的埋藏物更加惊人。两坑相距约30米,深度相近,二号坑的轮廓更加细长其中的遗存分为上、中、下三层,种类包括玉器、青铜器、石器和金器。青铜器中有20件U形人面具和44件人头像,其中至少4件表面附有金面罩。还有超过4600枚海贝、61件金器、67根象牙和3件青铜兽面等,其中最出人意料的是一座全尺寸的青铜人像。

这些祭祀坑并非墓葬,而是属于某个宗族、某种仪式语言下的祭祀场所。一号坑内烧骨碎渣的深度足以表明,在大批珍贵物品被毁坏和埋葬之前,这里曾经进行过动物献祭相关的活动,燃烧物可能是木头或者竹子。二号坑的祭祀仪式似乎更加正式,因为其中埋葬的物品排列有序——玉器、青铜器、金器和象牙可能是按一定的顺序埋入坑中的。自那时起,它们便被束缚在地下,永不见天日。就像那些经过复杂仪式的墓葬一样,自埋入地下的那一刻,这些祭祀坑和它们内部的一切就进入了另一个世界。随着2021年开展的发掘工作,又有6座祭祀坑相继被发现,它们也为我们提供了更多了解三星堆祭祀活动的机会。

青铜大立人

三星堆世界观的载体藏着多少未解之谜?

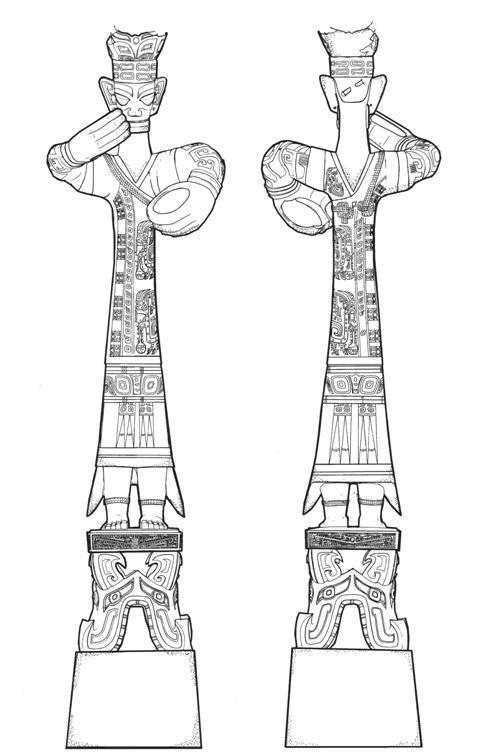

这些祭祀坑的创造者通过青铜、黄金和玉石等珍贵材料,将他们独特的世界观展现得淋漓尽致。因为没有留下任何文字记录,这些坑内的遗存和安阳的物质遗存大相径庭,研究者很难解读这些实物承载的语言。以大量珍贵材料打造的青铜大立人,无疑是当时社会的重要人物,一经发现便震惊了整个中国。在慕尼黑、伦敦、西雅图、纽约等地接连的巡回展览中,他更是震惊了整个世界。连同底座一起,大立人像通高约2.6米,重量超过180公斤。人们尚不清楚他的名号和身上的故事,也不知道他为何被如此对待,只知道被发现时,大立人像从腰部断成两截,身体残片散落一地。他的一切似乎是被故意破坏的。但是可以肯定的是,这座人像绝不是单纯的装饰品,而是代表了三星堆社会中一位重要的成员。这个人身材纤长而挺拔,着三层衣,修身长衣一直垂到脚踝。消瘦的面颊呈方形,粗眉上方的发带固定着残破的发冠。和同地点出土的其他人头像一样,大立人像双眼突出,鼻直口阔。巨大的双耳有耳洞,应为佩戴耳环之用。脖子呈柱状,下接水平展开的大臂,肘部内弯呈抱握状,小臂及双手粗大,手中环握的物品已失。双手过大,即便握住象牙也显得绰绰有余。不论大立人的手中持有何物,他在当时必定是一个令人敬畏的存在。即使在今天,他的形象依然引人注目,他那严厉且无形的凝视仍然充满神秘感。

青铜大立人像高1.72米,通高约2.6米(含底座)

不同于粗壮甚至有点笨拙的握成环状的双手,大立人像的三层衣上有极为华丽的装饰,其中两层都带有复杂的龙纹。中层短衣和内层长衣之间被一条水平线划分出界限,长衣下摆呈燕尾,在身体两侧垂至脚踝。中层短衣装饰较少,仅在袖口处可见。整个人像立于一个方形底座之上,四角各由一个象头支撑,象鼻在最低处向外卷起,下接一个平顶的立方体座基,这部分在使用时可能被埋入地下。整个人像至少由8个单独铸造的部分组成,其中大立人像的主体只经过了一次浇铸。从中可以看出,三星堆的铸铜工匠有能力通过浑铸法铸造结构简单的青铜器。同时,他们对复杂器物的追求也促使他们将器物部件分开铸造并拼接起来。在安阳,当铸铜工匠需要将分铸的部件与主体相连时,比如将青铜盆的双与口沿相连,他们通常会采用两种方法:其一是先铸双,然后将其置入盆的外范当中,当铜液注入空腔时,鋬的对应部分将与铜液凝固成型其二是先铸盆身,然后通过不同方式将双铸接到盆身之上,同时会在对应位置留下相应的金属残留。但是,三星堆的铸铜工匠似乎有所不同,他们很可能采用了分铸焊接的方法将器物部件与主体相连。

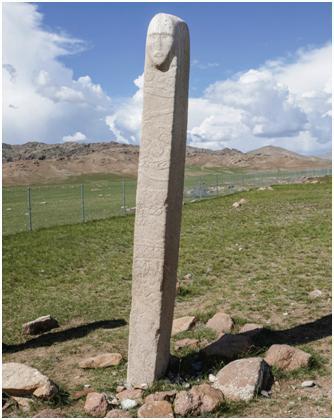

面对这尊大立人像,我们看到的是人王、巫觋、神祇,还是其他一些超乎我们想象的存在?他是一个无畏邪祟的守护者,还是一个令人尊敬的神话人物?深入这些祭祀坑也许是进入他们的世界的唯一途径。通过青铜这种永恒的形式,三星堆的工匠将幻象化为现实,而随着幻象的破灭,他们所在的社会也土崩瓦解。尽管新近的考古发掘可能带来新的惊喜,但就目前而言,这尊大立人像仍然是中国整个考古史上独一无二的存在。他是公元前2千纪的最后几百年中,中国全尺寸青铜立人像的孤例。在中原地区和更远的地方一直没有制作大型雕塑的传统。往北,当穿越太平洋季风控制的范围,即今天的蒙古和欧亚大陆草原地区,我们就会遇到刻在巨大鹿石上的武士形象。当然,这些形象和我们在三星堆所看到的并没有相似之处。

蒙古草原上的鹿石(约公元前1400-前700年),其所纪念的人物面部形象刻于顶部,下刻有悬挂着工具和兵器的腰带。其上还刻有鹿的形象,这类石刻因此得名

编辑/贺梦禹

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6