金秋九月,秋高气爽。非常高兴能有机会来到美丽的古城绍兴,参加“尧舜文化的当代传承与创新”研讨会。借此机会,谨向会议主办单位,向多年来为尧舜禹文化研究作出贡献的各位专家学者,特别是向由李永鑫、何俊杰先生合著的《大舜传》,由邱志荣、何俊杰、张卫东先生合著的《浙江尧舜遗迹图导读》这两部大作的付梓发行,表示祝贺与敬意!

浙江,不仅是全国的经济大省、经济强省,也是全国的文化大省、文化强省。仅就绍兴而言,多年来,绍兴在积极推进尧舜禹文化研究方面,在大力弘扬中华优秀传统文化方面,做了很多艰苦细致而卓有成效的工作,也取得了重要的学术研究成果。《浙江尧舜遗迹图导读》和《大舜传》这两部大作的付梓发行,便是一个很好的例证,这两部著作的问世,也是我们贯彻落实习近平文化思想,积极推进学术研究成果的创造性发展和创新性转化的有益尝试。

中华文明源远流长,博大精深。在中华民族早期的历史当中,尧舜禹占有突出重要的位置。尧舜禹文化作为中华文明的源头与根脉,其思想内涵、文化基因、道德精神、治国理念等,对中华民族优秀传统文化的形成、发展与传承,意义重大,影响深远,是构成中华文化主体性的重要基础。

尧舜禹文化,是中华民族上古时期重要的智慧结晶和文化标识。尧文化所倡导的“以民为本,和谐万邦,民主管理,科学探索”的思想;舜文化所主张的“道德为本,孝道为先,纳言从谏,举贤任能”的思想;禹文化所力行的“艰苦奋斗,尊重科学,团结一致,民族融合”的思想。这些思想,虽穿越数千年历史,但至今仍闪烁着中华文化智慧的光芒。尧舜禹文化,虽各有侧重,但一脉相承,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。不仅具有重大的历史意义,而且具有重要的时代价值。

古代祭祀五镇之南镇会稽山

我们这次研讨会的主题是“尧舜文化的当代传承与创新”,这是一件非常有意义的研究工作。按照会议确定的主题,我就“尧舜禹文化与中华文化的主体性”问题,谈谈个人的体会。

文化的主体性,是指一个国家在文化传承和发展中所展现出来的,有别于其他国家的,独特的文化特征、价值理念、立场观点和精神追求。文化主体性的突出表现,在于它始终坚持的文化自觉、文化自主和文化自信,对维护国家在文化上保持独立、自主、创新和发展具有重要意义。中华文化主体性,是中华民族的“根脉”与“灵魂”。坚持文化主体性,就守住了文化的根脉与灵魂。

纵观人类发展的历史,文化,在推动经济社会发展中具有不可替代的重要作用。所以,习近平总书记讲:“文化关乎国本、国运”,把文化的重要性提高到关系国家长治久安和民族生死存亡的战略高度。

中国过去有句古训,叫“国之大事,在祀与戎”,这句话出自《左传.成公十三年》,字面上的意思是说,作为一个国家,最基本的核心职能有两个,一个是祭祀,一个是军事。这里所说的“祭祀”不能简单地看作是通过某种仪式来纪念先祖,缅怀英烈。在中国古代,祭祀,作为国家的两个核心职能之一,其重要意义在于,通过祭祀这种形式,来确立国家文化的主体性,确立国家的意识形态,确立国家的指导思想。并把这种文化的主体性、意识形态和指导思想,通过教育和宣传普及到社会成员中去。

譬如,在春秋战国时代,以孔子为代表的儒家学说,原只是先秦诸子百家学说中的一家之言,而且,我们纵观整个春秋期间,尽管孔子曾为推行他的儒家学说而不辞劳苦地周游列国,但在当时社会转型、国家初建、战乱频仍、争霸称雄的特定历史条件下,儒家学说的思想和理念基本上没有被各诸侯国统治集团所采纳,直到几百年之后西汉中期,孔子的学说才开始得到中央政府的重视。到了汉武帝时代,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,才正式把儒家文化作为国家的主体文化,把儒家思想上升为国家治国理政的指导思想。公祭孔子始于西汉,在后来的历朝历代中,对孔子的祭祀规格越来越高,直至成为我们今天所熟悉的“万世师表”。

绍兴会稽山大禹陵碑

孔子,作为中国历史上伟大的思想家、哲学家、教育家之一,他对中华传统文化的创立、传承与发展作出了突出的贡献,理应受到后人的敬仰、纪念与缅怀。但从构建中华文化主体性的角度来分析,在过去两千多年的封建社会里,历朝历代祭祀孔子的一个重要原因,就是要坚持把孔子所创立的儒家思想作为国家的主体文化。

当然,与古代国家相比,现代国家的职能远比古代国家的职能要复杂得多,但在现代国家众多的职能当中,树立与巩固主体文化和国防建设职能,始终是最重要的职能,无论时代怎么变化,这两个职能始终是最核心的国家职能。

中国是一个拥有五千多年文明史的古老国家,是一个拥有56个民族的多民族国家,是一个拥有960万平方公里的大国,在错综复杂、风云变幻的国际局势中积极探索和建设中国特色的社会主义事业,始终坚持中华文化的主体性,是我们的事业取得成功的根本保证。实践证明,一个没有文化主体性的国家,到关键的时候就是一盘散沙,没有凝聚力,没有号召力,也就不可能形成强大的战斗力。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调文化建设的重要性和巩固文化主体性的重大战略意义。习总书记强调,“中国共产党历来重视文化,新时代我们在道路自信、理论自信、制度自信的基础上增加了文化自信。文化自信来自于我们的文化主体性”。“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托,中国共产党就有了引领时代的强大文化力量,中华民族和中国人民就有了国家认同的坚实文化基础,中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性”。

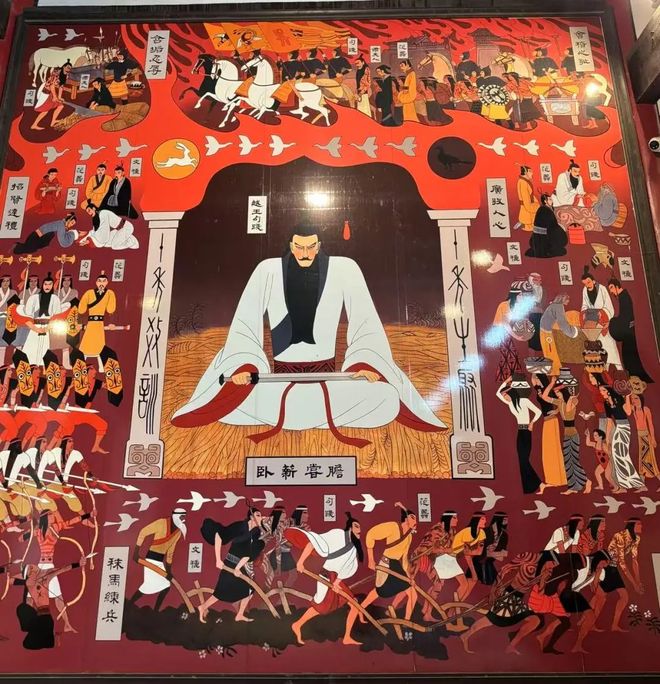

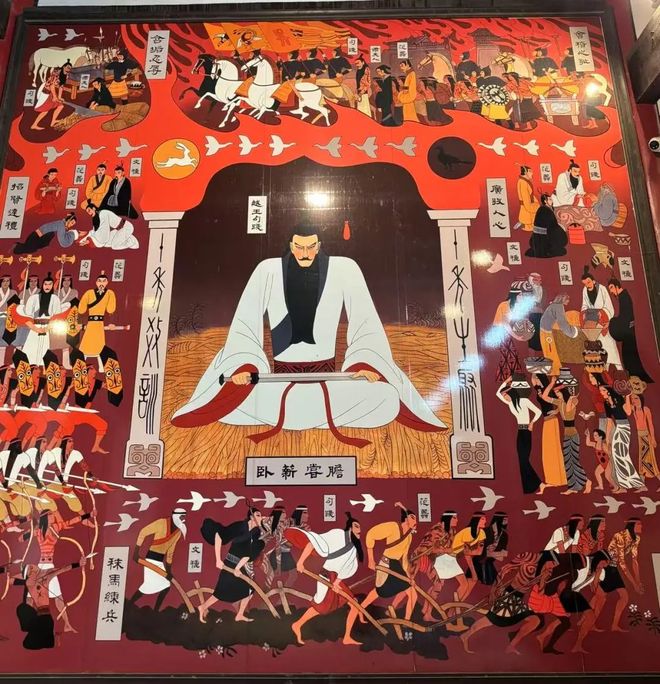

虞舜传说之舜会百官

改革开放以来,我们在探究中华文明的历史源头方面做了很多工作。自上个世纪90年代以来,国家先后启动了“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”,经过近40年的不懈努力,经过全国广大历史学、考古学、人类学、社会学、文献学、地理学等多学科、跨学科专家学者们的深入研究,各个学科都取得了一系列重大进展,随着这两个文化工程的逐步深入推进,使我们对中华文明的起源、形成、发展的历史脉络,对中华文明多元一体格局的形成和发展过程,对中华文明的鲜明特性、丰富内涵、辉煌成就,以及对人类文明作出的重要贡献等,有了更加清晰的认识和理解。同时,也为繁荣发展有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学作出了突出贡献。

正是基于上述两个跨世纪文化工程的实施以及取得的成果,我们现在讲:“中华民族有百万年的人类史,一万年的文明史,五千多年的文化史”。这个学术判断是建立在充分的考古学、历史学、人类学、社会学等多学科研究基础之上的,是有厚重的学理作为支撑的。为我们树立历史自信和文化自信,提供了理论基础。如何把这个研究成果,进一步具体化,使得我们中华民族的历史,更加丰满,更加充实,这其间还有大量的、艰苦的工作要做,还需要我们付出更多的努力,今天发布的这两部史学新作,便是这项重要工作的具体体现。

会稽山香炉峰一景

随着考古学、历史学研究的不断突破,理论界基本形成了一个共识:中华文明,“满天星斗,多元一体”。“满天星斗”,既体现了中华文明的起源与融合发展的历史进程,同时也体现了中华文化的多样性;“多元一体”,则更多的是强调在文化多样性的基础上逐渐形成的中华民族的主体文化和文化的主体性。这个结论,也是中华民族在五千多年不断融合发展中形成的全民族共同的民族精神和民族意识。正是有了这个“满天星斗”,我们的文化才如此灿烂绚丽,多姿多彩;正是有了这个“多元一体”,中华民族的主体文化才从远古一直走到今天,成为世界四大文明古国中唯一一个从未中断的人类文明。

尧舜禹文化与中华优秀传统文化,一脉相承,与中华文化的主体性高度契合。大力弘扬尧舜禹文化,讲好尧舜禹故事,有助于巩固中华文化的主体性,铸牢中华民族共同体意识,从这个意义上讲,《浙江尧舜遗迹图导读》和《大舜传》的出版,对于进一步夯实学术基础,厘清历史脉络,对于弘扬中华民族主体文化,具有重要的学术价值和现实意义。

《大舜传》与《浙江尧舜遗迹图导读》作者李永鑫、何俊杰、邱志荣向浙江图书馆、绍兴图书馆、绍兴文理学院图书馆赠书

责编:李一珊

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6