黄河安澜|四馆连珠诠释黄河文化传承密码

齐鲁网·闪电新闻9月21日讯从仰韶文明的绚烂彩陶到汉魏都城的巍峨城墙,从龙门石窟的庄严佛龛到中流砥柱的惊涛拍岸,一条黄河文明的历史长廊在河洛大地徐徐展开。近日,“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动采访团先后走访龙门石窟、洛阳汉魏故城遗址博物馆、庙底沟博物馆和中流砥柱博物馆,透过四座文化地标,探寻黄河文化的传承与发展轨迹。

清晨的阳光洒在庙底沟博物馆独具特色的建筑上,其设计灵感来自庙底沟文化的典型器物——陶器。这里陈列着5000多年前仰韶文化中期的珍贵文物,其中彩陶器上的花瓣纹图案尤为引人注目。

“庙底沟文化犹如史前的‘中国文化圈’,其影响范围北抵大漠,南越长江,东至大海,西达甘青。”讲解员指着一件精美的彩陶盆介绍,“这些花瓣纹饰可能是华夏民族自称‘华族’的由来,体现了黄河文明早期的文化认同与艺术高度。”

庙底沟先民们已开始种植粟、稻等作物,饲养猪、狗等家畜,形成了较为稳定的定居生活。他们制作的陶器不仅实用,更展现出惊人的审美追求,开启了黄河农耕文明的先声。

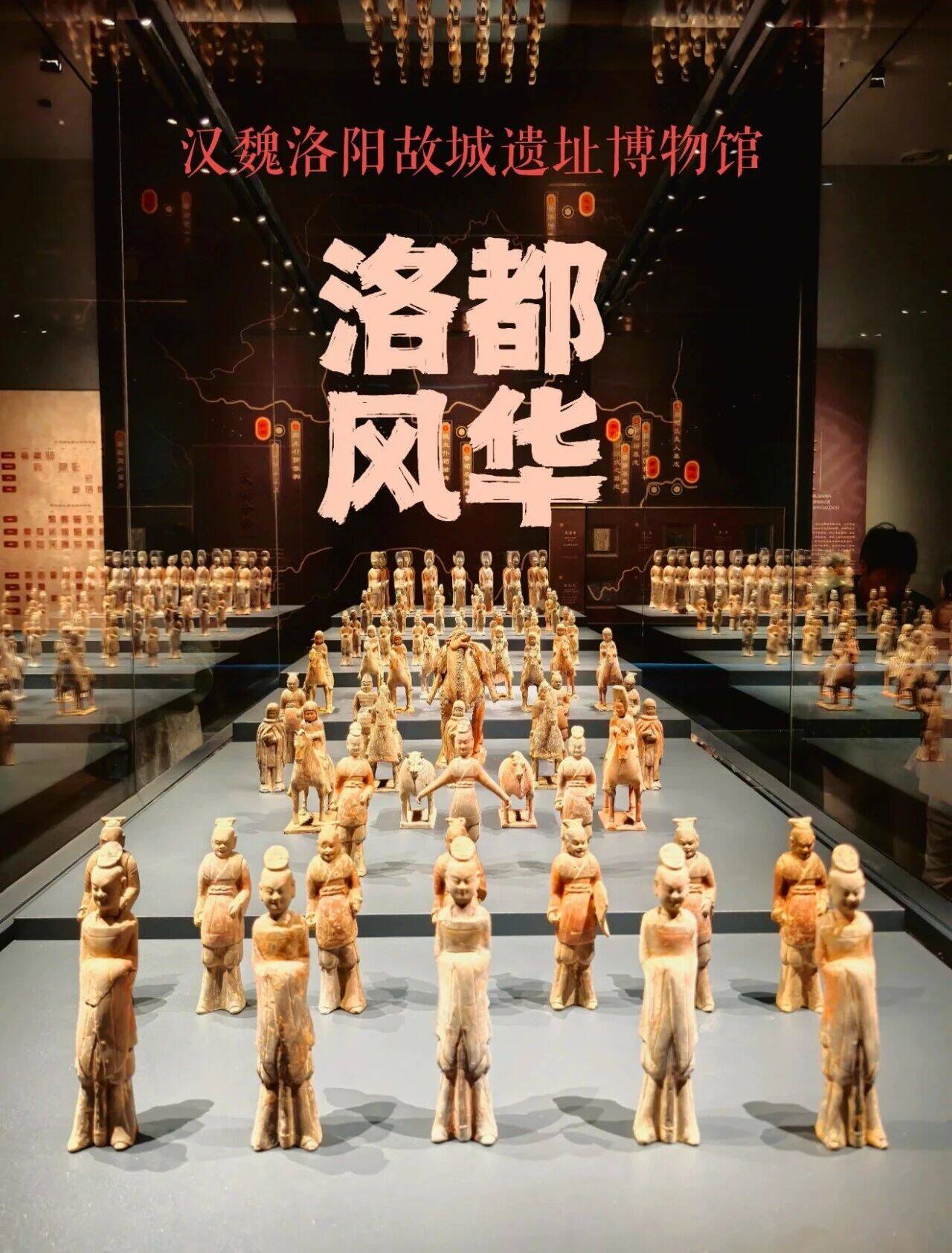

汉魏洛阳故城遗址博物馆——这座始建于西周,历经东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代的都城遗址,见证了黄河文明从形成到鼎盛的关键时期。

在沉浸式展厅中,通过数字技术复原的北魏洛阳城令人震撼:外郭城、内城、宫城三重城相套,里坊制度规整有序,市场繁荣,丝绸之路上的客商络绎不绝。

“汉魏洛阳城的设计充分考虑了黄河水系的利用与防御。”博物馆讲解员介绍,“洛河、谷水、瀍河等河流被巧妙引入城市供水系统,同时城墙和堤防的修建也有效防范了洪水威胁,体现了古人与自然和谐共生的智慧。”

伊水河畔,龙门石窟依山开凿。南北长达1公里的崖壁上,现存窟龛2345个,造像10万余尊。夕阳西下,奉先寺卢舍那大佛的面容更显慈祥庄严。

“龙门石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代,连续营造400余年。”龙门石窟研究院讲解员介绍,“这些造像艺术呈现出明显的中国化进程:北魏的秀骨清像逐渐转变为唐代的丰满圆润,服饰也从印度的袈裟变为汉式的宽袍大袖。”

伊河作为黄河的重要支流,不仅为开凿石窟提供了运输通道,也促进了这里的文化交流与融合。龙门石窟见证了佛教沿丝绸之路传入后,与黄河文明碰撞融合,最终形成具有中国特色佛教文化的过程。

位于三门峡的中流砥柱博物馆,以黄河上最著名的自然与文化双重地标——中流砥柱为核心展陈内容。那块屹立于激流中的巨石,千百年来始终岿然不动,成为中华民族精神的象征。

“中流砥柱自古以来就是黄河航道的危险关口,但也正是这种险阻,锤炼出中国人不畏艰难、勇往直前的精神品质。”展馆讲解员说,“大禹治水、斧劈三门”的传说就在这里诞生,体现了中华民族与黄河水患抗争的勇气和智慧。”

展厅内,历代文人墨客歌颂中流砥柱的诗文碑刻,以及中华人民共和国成立后建设三门峡水利枢纽工程的历史照片,共同诉说着中华民族从征服黄河到与黄河和谐相处的理念转变。

从庙底沟的史前彩陶到汉魏洛阳的都城遗址,从龙门石窟的宗教艺术到中流砥柱的精神象征,四座博物馆串联起黄河文明起源、形成、鼎盛与传承的完整链条。

这些文化遗产共同揭示了黄河文化的核心特质:包容创新、坚韧不拔、和谐共生。它们不仅是历史的见证,更为当今黄河流域生态保护和高质量发展提供了深刻启示——尊重自然规律、坚持可持续发展,才能实现文明与河流的共生共荣。

暮色渐浓,黄河水依然奔流不息。从史前先民到现代国人,中华民族在与黄河的互动中不断创造文明,也不断重新认识这条母亲河。今天,站在新的历史起点上,“尊重自然、守护安澜”的黄河文化内涵正被赋予新的时代意义,继续指引着中华民族的前行方向。

闪电新闻记者 石永薇 报道

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6