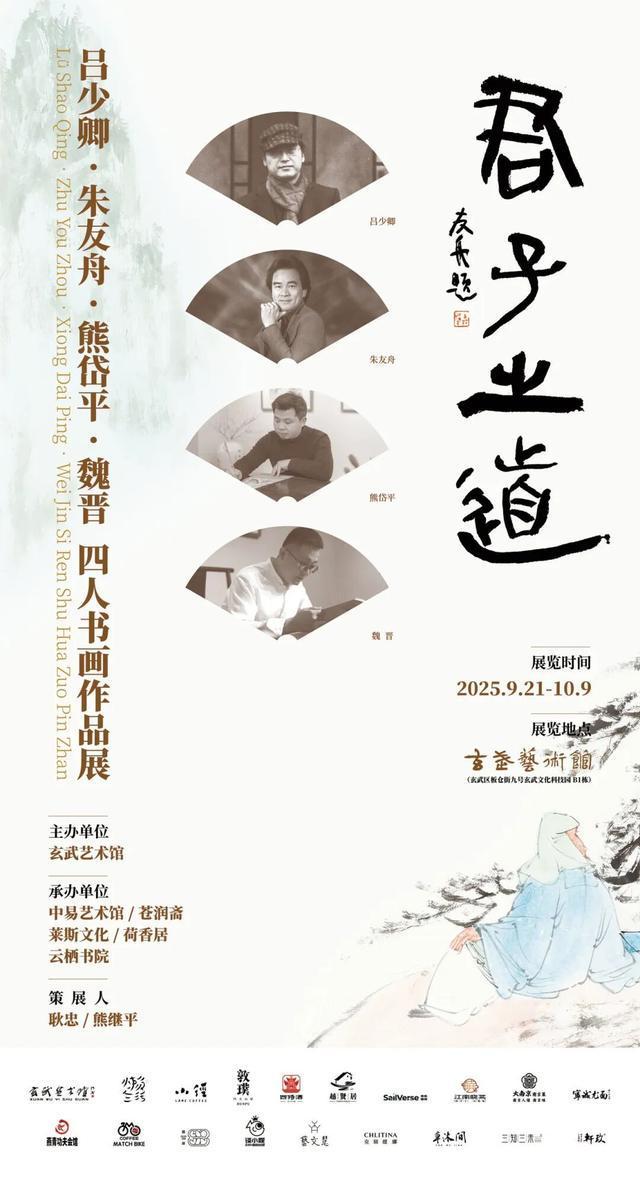

君子之道 四人书画展·朱友舟

君子之道

吕少卿·朱友舟·熊岱平·魏晋

四人书画作品展(第七回)

开幕时间

2025年9月21日 15:00

展览时间

2025年9月21日—10月9日

展览地点

玄武艺术馆

(南京市玄武区板仓街九号玄武文化科技园B1栋)

参展艺术家

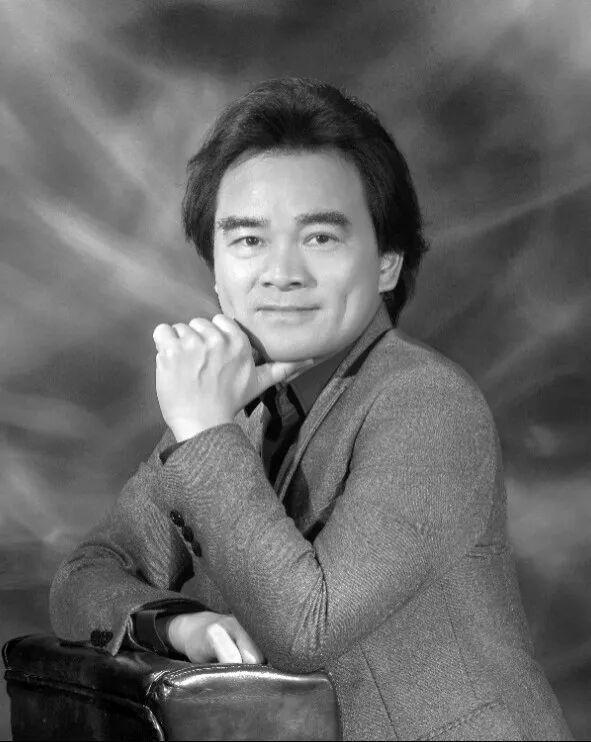

朱友舟

1973年生,南京艺术学院美术学院教授、博士研究生导师、博士后合作导师,中国书协教育委员会委员,书法系副主任,江苏省青蓝工程优秀团队带头人,南京师范大学泰州学院书法学专业建设主持人。2014—2016年加州大学访问学者。曾主持并完成省级课题《毛笔、笔工与书法创作》《江苏书法史》,并参与原文化部课题《中国书法创作理论研究》。2019年,主持国家社科基金艺术学项目《战国楚简书风研究》。2020年,主持江苏艺术基金年度资助项目《“一带一路”古诗创作》。2024年主持国家艺术基金项目《楚简楚辞创作》,发表论文七十余篇。

墨海浮沉廿载,再见已非少年

—— 写给我的挚友朱友舟教授

▢曾锦标

站在岳阳市美术馆崭新的展厅里,我竟有些恍惚。2024年初冬的阳光透过高大的玻璃幕,在浅灰色地面上投下斑驳的光影。四壁悬挂的巨幅作品,或如老藤盘绕,或如刀劈斧斫,或如溪流潺湲,或如磐石稳踞。这一切,竟出自那个曾经在邵阳师专筒子楼里吹笛子、打篮球、穿着擦得贼亮老板鞋的阿朱之手。

“八法溯源”国家艺术基金项目的落地,让阿朱的书法回到了老家湖南。这距离我们初识,已过去了二十七个春秋。

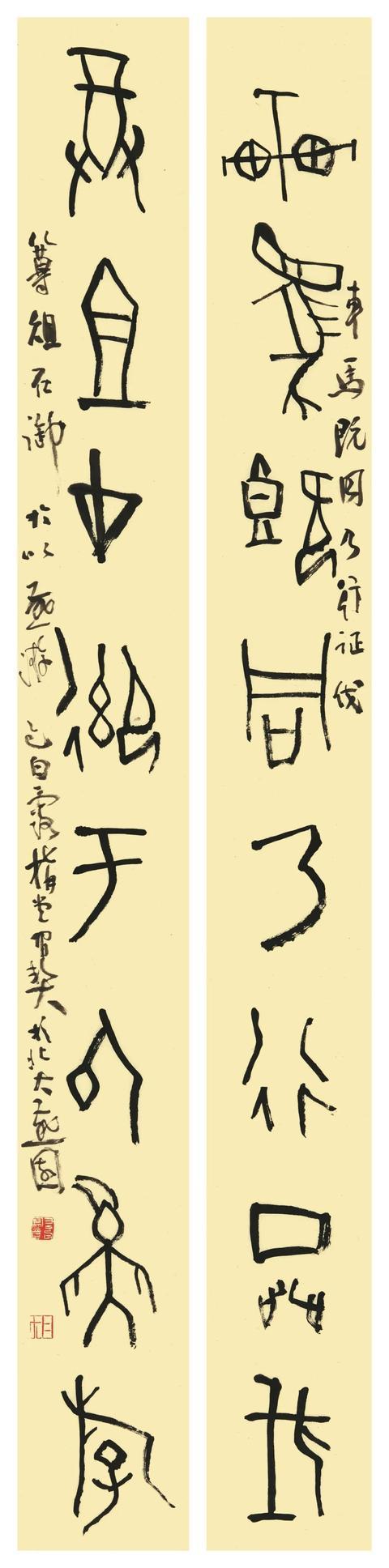

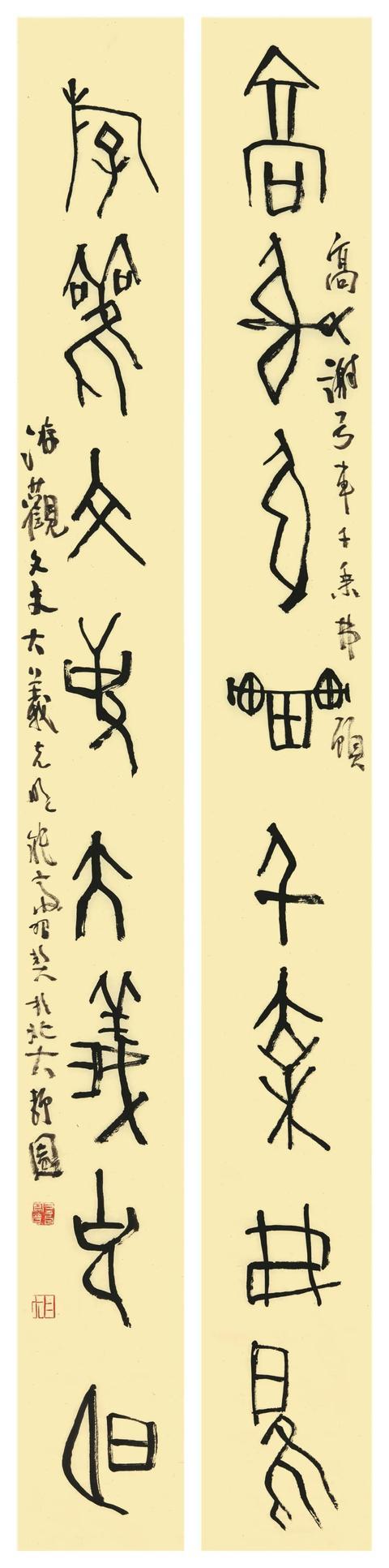

《车马尊俎联》142cm×16cm×2

入口处最引人注目的是一组宏大的楚简《楚辞》篇章。这些字迹古朴灵动,弧线婉转,既带着远古的神秘,又洋溢着现代的率真。我站在作品前,仿佛能听到汨罗江的流水声。这与记忆中那个苦练欧阳询《九成宫》的青年教工相去何止万里?1998年夏天的筒子楼里,阿朱墙上挂的还是工工整整的楷书,一笔一画,如履薄冰。那时的他,才气已露,但终究还在传统的窠臼里小心翼翼地摸索。

“阿标!”熟悉的声音从身后传来。转身看见阿朱——现在的朱教授——依然是那张带着酒窝的笑脸,只是眼角多了几道深刻的纹路,头发长了也愈发飘逸了,宛如他笔下那些枯笔飞白的时间版本。

“你这变化太大了,”我指着眼前的楚简巨制,“我记得你以前楷书最见功力。”

阿朱笑了:“人总要回到根源去找力量。就像楚人写楚辞、用楚简,这是一种宿命,也是创新。”

这话说得平和,但我知道这变化背后的重量。1999年他远赴中央美院进修,归来时已蓄起络腮胡,穿起唐装。那时我以为仅是形貌之变,现在才明白那是一次艺术灵魂的涅槃。从欧阳询的严谨到楚简的奔放,从规整到天真烂漫,这不只是书体的转变,更是生命状态与艺术观念的彻底解放。

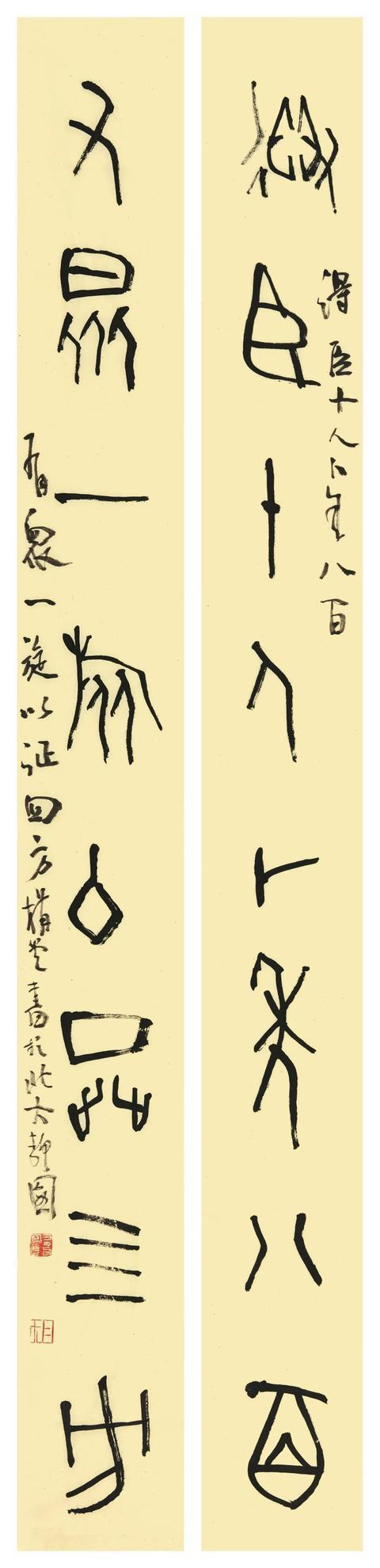

《得臣有众联》142cm×16cm×2

展厅右侧陈列着一系列甲骨、金文与楚简作品,内容多为《楚辞》《诗经》选句。这些古文字在他笔下并非冰冷的考据重现,而是被注入了现代的体温与情感的震颤。线条变化丰富,时而如甲骨刻辞般犀利瘦硬,时而又如金石铭文般浑厚苍茫,更妙在巧妙融入了楚简的飘逸与流动感。

“这是多年摸索的体会,”阿朱在一旁解释道,“高古文字溯流而上,是想在源头找到创新的灵感。”

我想起他曾经远赴美国加州大学访学、钻研战国楚简书风的经历。这些远行与深研,显然极大地滋养了他的艺术语言,让他能打通古今,融汇各地艺术灵感。

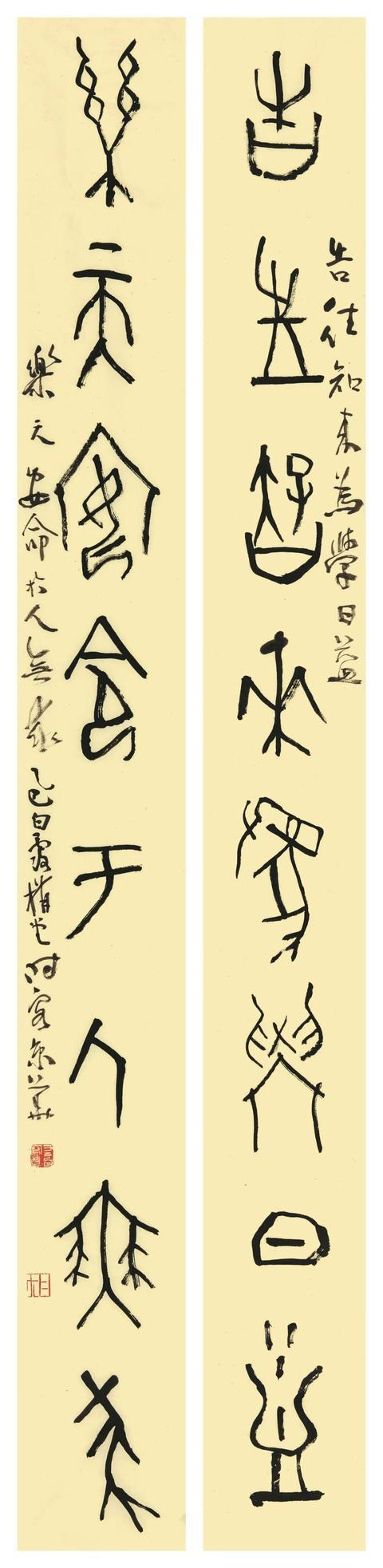

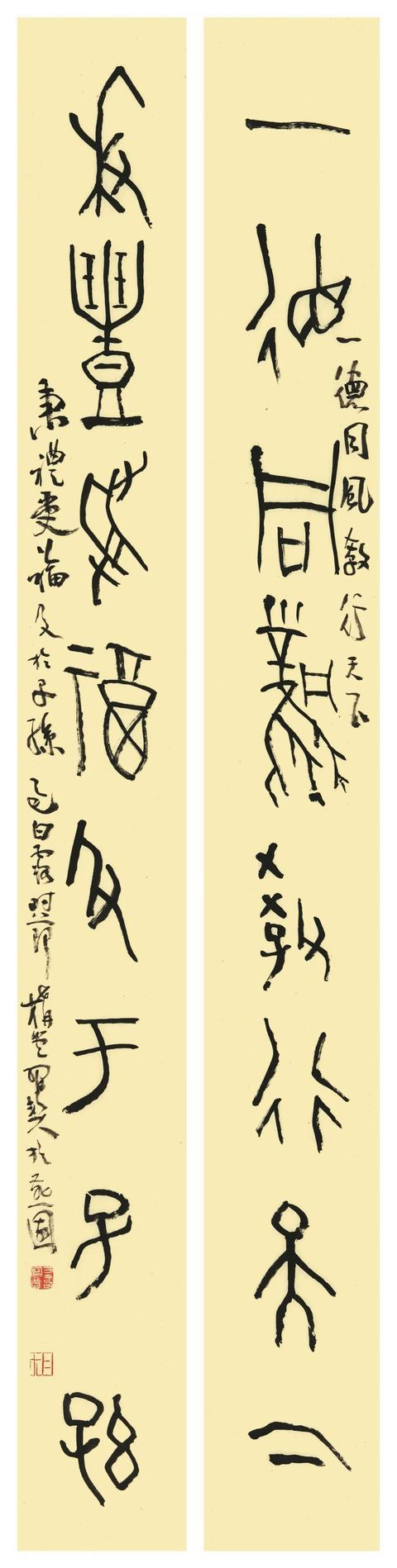

《高谢游观联》142cm×16cm×2

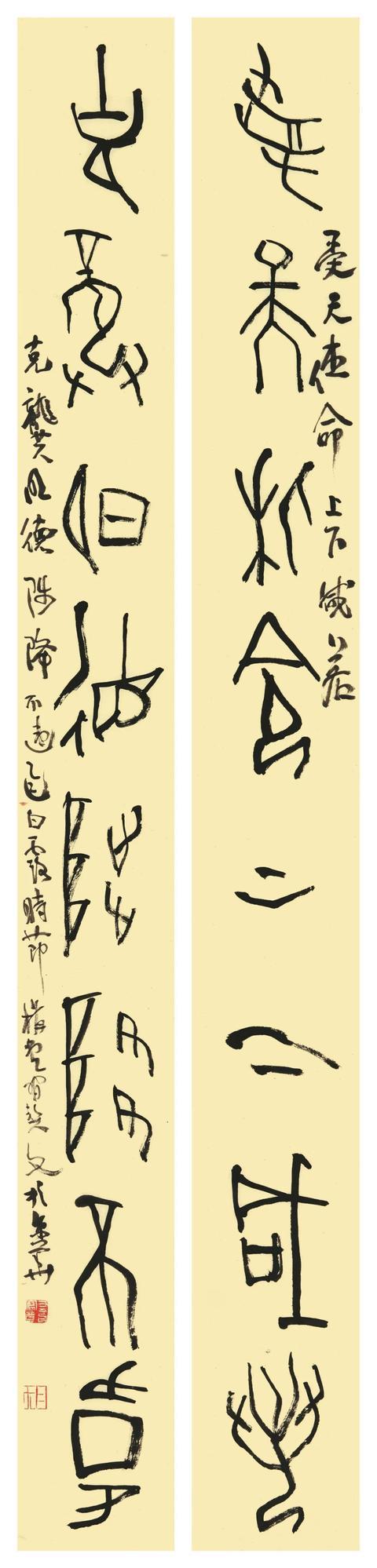

展览中尤为令人印象深刻的是他对楚简草书的探索,人称“草篆”。他将草书的流畅笔意融入楚简的结体,在古朴中彰显灵动,在婉转中透出不羁。南京艺术学院周睿教授评价其书“如孩子般天真烂漫地搭建点画”,“无法用通常的中锋侧锋偏锋的分辨来准确定位其浑融笔法”,的确是精准的洞见。

在一幅气势磅礴的大作品前,其内容亦为《楚辞》中的篇章,视觉效果颇为震撼。远观有山河之象,近察则见笔墨精微。虽非先前所述的五体融合,但其笔法本身已打破书体界限,自成一家风貌。

“这是我对于‘溯源’的理解,”阿朱阐述道,“不是复古,而是从最古朴的文字形态中,寻找创造力的母体,享受艺术创作的自由发端。”

我忽然想起多年前他说过:“书法到最后,写的是自己的人生。”此刻在这批作品前,我似乎看到了他这些年的心路——楚简的古朴灵趣如他对待艺术的纯粹,甲骨金文的雄强如他身为长子的担当,草书的奔放如他曾经热烈的爱情,而所有探索中透露出的那种“天真烂漫”,又何尝不是他本性中那份“绝顶聪明”与执着自信在艺术上的极致升华?

《告往乐天联》142cm×16cm×2

在展厅中,我也留意到一些楷书、隶书作品,它们同样别具韵味,并非传统的欧体颜貌,而是融入了魏碑的拙朴与简牍的率意,是经过学术深思与性情陶冶后的个人化表达。

“现在还吹笛子吗?”我问了个似乎不相干的问题。

阿朱略顿,笑意更深:“来了兴致,偶尔吹一下。现在笔墨就是我的笛声。你看这些线条的起伏,不就是节奏和旋律吗?”

参观结束时,阿朱赠我一本厚重的作品集。遗憾的是,因为参观者众多,阿朱忙着招呼去了,没有来得及签名。

《受天克龚联》142cm×16cm×2

回去的高铁上,我细细翻阅作品集。越发感到,阿朱书法最可贵者,在于他找到了深厚的学养支撑与率真的性情抒发之间的平衡点。他的创新绝非无源之水,而是根植于对传统尤其是楚简书风的深刻理解与转化之上。

这就像他当年教古代汉语,那些枯燥的文字学、音韵学知识,最终都化为了书法艺术深处的养分与底气。

车窗外,湖南的田野在冬日下格外宁静。阿朱的书法,恰似这片土地——深扎于楚文化的沃土,却又能不断生长出具有当代气息的新枝。从邵阳到南京,从中国到世界,空间的拓展带来了视野的开放,但艺术的内核,始终是那个在筒子楼里孜孜以求、在墨香中寻找自我的青年。

手机响起,是阿朱发来的微信:“以后只要有我的个展,一定要来。”

我回复:“一定。带上你的好酒。”

因为我知道,如今的阿朱,已绝非当年那个在简陋厨房里“自我感觉良好”的“大厨”,而是真正成为了能奉献出“别开生面的视觉大餐”的艺术大匠。这酒,值得一醉。

《一德秉礼联》142cm×16cm×2

车窗外的风景飞速后退,而艺术探索之路无有穷尽。阿朱用二十余年的光阴,完成了从书法爱好者到具有全国影响力的学者型书家的蜕变。而我,有幸见证了这段旅程的起点与又一个高峰。

墨海浮沉廿余载,再见已非少年。但那个吹笛子、打篮球、自信满满的阿朱,永远鲜活于这些既古老又崭新的墨迹之间。

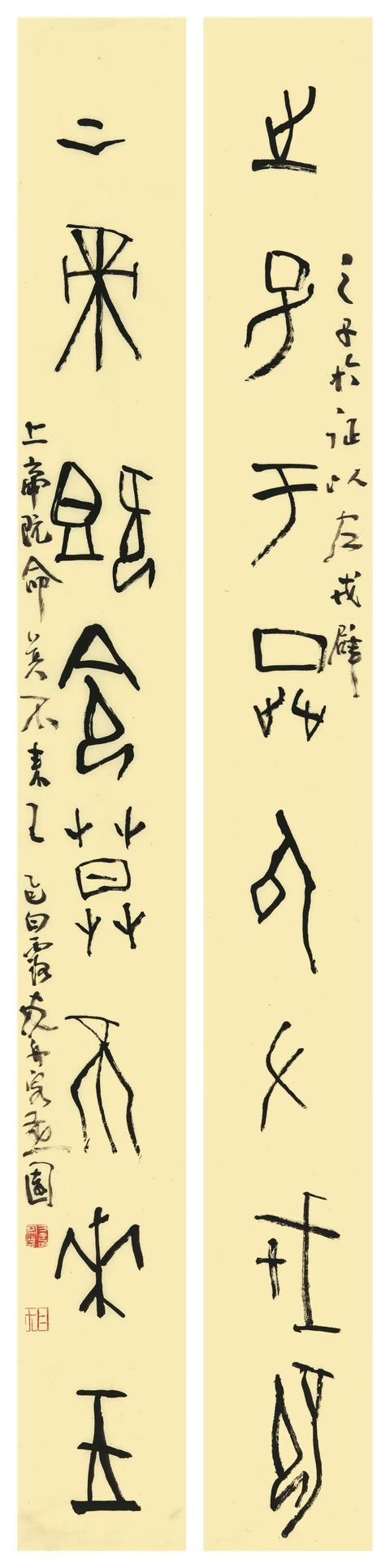

《之子上帝联》142cm×16cm×2

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6