编者按:

奔腾不息的长江,见证着中华大地的沧桑巨变,孕育着博大精深的长江文明。

重庆,地处长江上游,是文化中心,亦是交通枢纽。长江重庆段达691公里,占总里程的11%。长江三峡雄奇壮丽、“水下碑林”白鹤梁流芳千古……长江文明赋予了重庆深厚的底蕴。

璀璨的长江文明背后,离不开默默无闻的“守护人”。2025长江文明论坛将于9月17日在渝举办,上游新闻推出《长江文明守护者》系列报道,讲述一个个保护、传承、弘扬长江文化的生动故事。

第二期来看大足石刻研究院保护工程中心主任、研究馆员陈卉丽的守护故事。

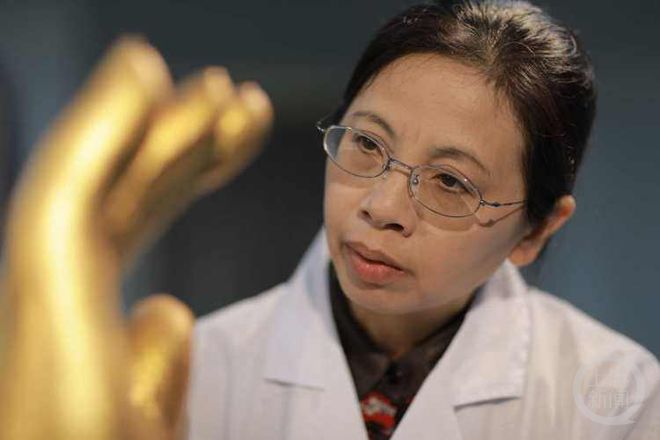

在重庆市大足石刻文物医院的一间修复室里,陈卉丽正俯身于一尊千年观音造像前。

只见她手持微型超声波设备,眼神专注如正在实施精密手术的外科医生,空气里只有仪器轻微的嗡鸣声,以及她偶尔对助手轻声发出的指令。

陈卉丽。

这一刻,时间仿佛凝固——一边是跨越千年的石刻艺术,一边是现代科技与人类智慧的完美结合。

作为大足石刻研究院保护工程中心主任、研究馆员,陈卉丽将宝贵的青春献给了文保事业。

三十多年来,从晨光熹微到暮色四合,她用脚步丈量山石与时光,长期坚守文物修复一线,总结出文物病害诊断“望闻问切”四诊法,带领团队承担着大足石刻5万余尊造像的保护修复工作,为传承长江文明燃薪守望。

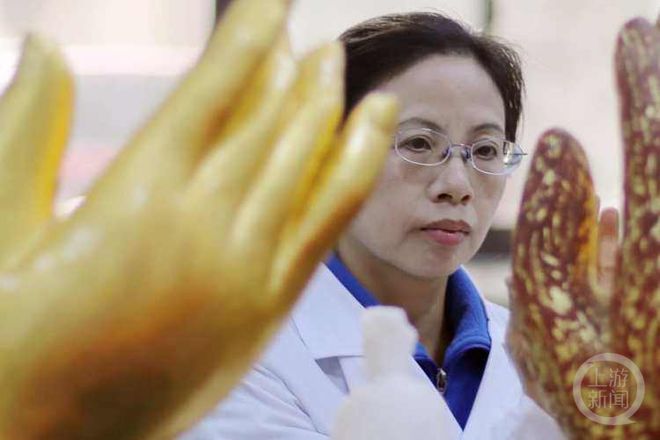

陈卉丽。

千手观音的“主治医师”

陈卉丽正在进行文物修复工作。

时间回到十年前,2015年6月13日,中国第10个文化遗产日。

大足宝顶山千手观音主尊前,“主治医师”陈卉丽心潮澎湃、眼含热泪——历经8年艰苦修复,这尊拥有1000余只手的千年观音终于重现璀璨金光。

“2008年第一次全面勘察,是我初次见到千手观音,心都揪紧了。”陈卉丽回忆当时的情景:“金箔脱落、岩体断裂、彩绘褪色,病害类型多达34种,光是残缺处就有440处。最让人痛心的是,一些手指甚至整只手都断裂缺失了。”

陈卉丽和专业保护人员使用探测设备对宝顶山千手观音造像腹部内侧空间开展探测。 图/大足石刻研究院提供

作为大足石刻研究院现场技术负责人,陈卉丽压力巨大,因为修复过程远比想象中艰难。这尊千手观音造像诞生于南宋,历经800余年风雨,每个朝代都对其进行过修补,因此形成了“五代同堂”的复杂结构。为了准确了解历代修复材料特性,陈卉丽带领团队对每一层材料进行取样分析,有时为了一个0.1毫克的样品就要花费数小时。

“我们就像文物界的医生。”陈卉丽说:“必须先了解文物的‘病史’,才能对症下药。”团队创新性地将三维扫描、X射线探伤、红外光谱等高科技手段与传统工艺结合起来,绘制出国内首张石窟寺修复“病历图”。

最困难的要数金箔修复。千手观音原有金箔1.6平方米,需要修复的面积达到0.8平方米。按照预定的方案,是将揭下来的好的旧金箔经过处理后再回贴上去。但反复试验却证明,这种方法根本不行,旧金箔贴上去后几个月就坏了。为了找到最合适的贴金材料,陈卉丽和团队试验了上很多种材料,最终选定了大漆作为金箔的粘接材料。

通过一组数据,足以窥见整个千手观音造像的修缮工程之浩大:使用加固材料约1050千克,金箔粘接大漆等材料约1000千克,金箔44万余张……

功夫不负有心人!在长达8年的专注与坚守下,陈卉丽和团队交出了完美答卷——千手观音修复项目荣获全国优秀文物维修工程奖。

守护长江文明只争朝夕

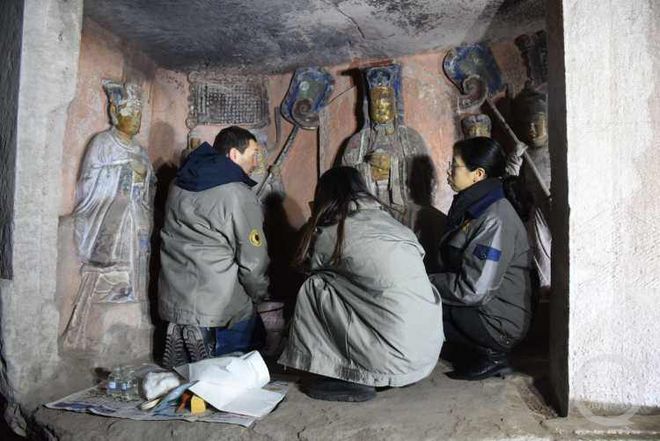

陈卉丽(右1)与意大利专家在舒成岩石窟开展修复实验工作。 图/大足石刻研究院提供

清晨6点,当大多数人还在睡梦中,陈卉丽已经出现在大足石刻的修复现场。

这是她数十年如一日的习惯:“石刻不会说话,但它们的变化都写在‘脸’上。清晨斜射的光线最能暴露问题。”

陈卉丽的“诊室”遍布大足石刻的5个山头、10处片区。每天她都要徒步数公里,仔细检查每一尊造像的变化。“温度升高0.5℃,湿度变化5%,都可能对石刻造成不可逆的伤害。我们的工作就是与时间赛跑,延缓文物的衰老。”

陈卉丽在石门山石窟开展文物日常保养工作。 图/大足石刻研究院提供

在同事眼中,陈卉丽有个“超能力”:能听懂石头的“语言”。2017年,在例行检查中,她发现一尊明代造像的裂缝中有细微粉末流出。“这是岩石内部正在风化的信号!”她立即组织团队进行灌浆加固,避免了造像的进一步损伤。

这种敏锐并非与生俱来。刚参加工作时,为了熟悉石刻,她连续3个月每天在洞窟里待8小时以上,用手触摸不同岩壁的温度和湿度变化,用鼻子嗅闻不同病害的气味差异。“石材也会‘生病’,会‘发烧’,会‘流汗’,我们要敏锐觉察这些细微的变化。”

除了传统技艺,陈卉丽还是科技保护的倡导者。她主张将硬度计、红外热成像仪、激光拉曼光谱仪等检测技术运用到文物的病害诊断和保护修复中,使文物保护修复更加全面科学,“传统技艺与现代科技就像文物保护工作者的左右手,缺一不可”。

陈卉丽正在向青少年现场科普文物科技保护知识。 图/大足石刻研究院提供

如今,陈卉丽把更多精力放在人才培养上。她创建的“陈卉丽石质文物保护修复首席技能专家工作室”采用师带徒模式,已培养出20余名专业修复师。她常说:“守护长江文明需要久久为功,只有培养更多‘文物医生’,才能让长江文明的血脉持续流淌。”

站在宝顶山远眺,夕阳下的石刻群静谧庄严。

陈卉丽轻轻抚摸着一尊刚刚完成修复的菩萨造像,眼神温柔如注视自己的孩子:“这些石刻已经存在了千年,我们的使命是让它们再存千年。当未来的某一天,人们还能看到这些灿烂文明时,那就是我们最大的欣慰。”

2024年3月28日下午,来自全国多所高校的30余名专家学者来大足,对宝顶山石刻、大足石刻博物馆展开考察,并与大足石刻研究院保护工程中心主任陈卉丽就石刻修复技术进行了交流。 图/毛双 摄

上游新闻记者 杨子娇 图片除署名外均由受访者提供

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6