李清凌 封面新闻记者 伍雪梅 摄影报道

9月13日上午,“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在位于四川省宜宾市翠屏区李庄古镇的中国·李庄国际营造学术交流中心开展。本次展览共展出珍贵档案资料、手稿日记、历史影像700余份,全面再现建筑界、工程界先辈在战火硝烟中“文化抗战”“工程救国”的非凡历程,将持续至今年12月31日。

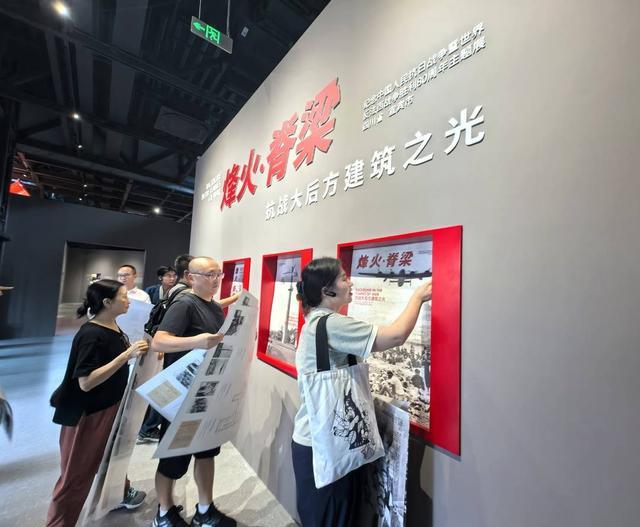

“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在李庄古镇开展。

据介绍,本次展览着眼抗战大后方建筑活动,聚焦原国立中央大学、中山大学、重庆大学、同济大学等高校建筑(工程)教育工作者以及原中国营造学社学者及众多建筑师与工程师,回溯其在战火中坚守文化传承与专业探索的韧性壮举,挖掘并呈现“文化抗战”与“工程救国”深层内涵。展览由“浴火河山——共赴国难取义舍生”“文化抗战——困苦坚守向死而生”“工程救国——急中取智绝处逢生”“多难兴邦——家国己任重塑新生”四个部分组成,主要通过场景、历史资料、视频等形式,向观众展示建筑学人在抗战大后方以尺规为刃、以图纸为盾,守护文化血脉与学科根本的壮举。

观展嘉宾收藏“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览海报。

“每份泛黄的图纸、每张黑白的照片、每段尘封的记录,不仅是对往事的追忆,更是一种精神的诠释——在民族危难之际,建筑人用知识、技术与信念,筑起了一道‘文化抗战’与‘工程救国’的精神长城。这正是展览主题词里‘脊梁’两字的深意:建筑不仅是物质的庇护所,更是一个民族在绝境中挺立的象征。”东南大学建筑学院院长张彤教授说,抗战时期的建筑实践,是中国近现代建筑史的重要转折点。李庄作为战时学术机构内迁的重要据点,承载着“学术救国”的集体记忆。“我们选择在此办展,正是要以历史为纽带,连接战时学术精神与当代学科发展,而李庄这片土地,将以无声的见证赋予展览更深厚的时空纵深感。”

“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在李庄古镇开展。

“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在李庄古镇开展。

“这是一个主题鲜明、具有深刻内涵且将产生强大引力的展览。如果说1940年代李庄六载建筑学人事迹与成就感人,是因为它燃起抗战大后方的学术之光,今日李庄展令与会者钦佩,以东南大学等院校中青年学子的策划,以建筑遗产与抗战事件的深度融合,真正做到以抗战精神映照着使命与荣光。”中国文物学会20世纪建筑遗产委员会副会长、秘书长金磊认为,此次展览既承载着文化抗战的活态记忆,也充满赓续红色基因的传播价值,是对20世纪重大历史事件发生地李庄的遗产之回响,是具有强烈民族精神的“国民记忆”,是建筑学者文化抗战塑就“不朽之地”的记忆空间。

“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在李庄古镇开展。

翠屏区地处金沙江、岷江、长江三江交汇处,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、中国民族建筑之乡、天府旅游名县,拥有2200多年建城史、3000 多年种茶史、4000 多年酿酒史。作为翠屏深厚历史底蕴最具代表性的名片之一,李庄古镇不仅保存着丰富的民俗风情、人文胜迹,更见证过一段文化抗战、风雨共济的光辉岁月。八十五年前,李庄人民以“同大迁川,李庄欢迎,一切需要,地方供给”十六字电文倾情相邀,同济大学、中国营造学社等10所知名高等学府、科研机构内迁,为饱经离乱的中国顶尖知识分子、高校师生,支起“一张安静的书桌” 。梁思成、刘敦桢等建筑大师,带领营造学社成员在此度过六载春秋,完成了《中国建筑史》《图像中国建筑史》等恢宏巨著,为中国建筑营造技术保护、研究与进步作出了开创性贡献,李庄也因此被誉为“中国建筑科学的摇篮” 。

“烽火·脊梁:抗战大后方建筑之光” 展览在李庄古镇开展。

翠屏区相关负责人表示,翠屏区将以本次展览为纽带,进一步深化与高校、院所合作,搭建更具专业性与影响力的交流平台,将李庄打造为中国优秀建筑文化展示交流地、创新发展地,为中国建筑文化保护、传承和发展贡献更多力量。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6