作品名称:《泥声唤生灵》

奖项情况:优秀作品

作品单位:黄永杰、艾雨婷、毋子怡、王湘源、张祖毓、潘瑾瑜

在这所初中的非遗课堂上,同学们正在制作“泥叫叫”。“泥叫叫”又名“娃娃哨”,是一种以低温陶制成,可以吹响的传统民间手工艺品,造型涵盖动物、戏曲人物等,兼具娱乐性与艺术价值。

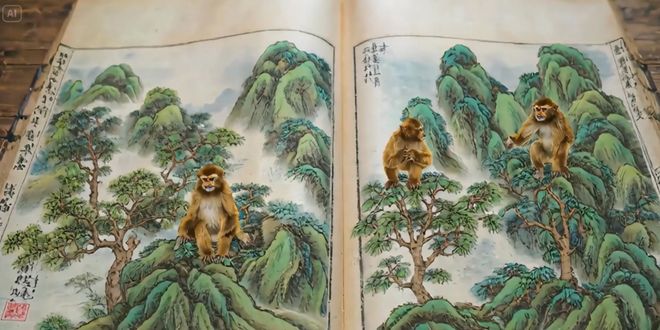

今天,同学们制作的主题是濒危野生动物。熊猫、金丝猴、中华鲟、藏羚羊、雪豹……AI镜头下,从手工作品到动画形象,一起听听它们的心里话。

“我从800万年前的始熊猫走来。原本支离破碎的我们,在大熊猫国家公园的帮助下,通过生态廊道串联起33个不同家园。如今,我们全球现存1900只野生伙伴,让我的家族从‘濒危’降为‘易危’”。

“我是李时珍笔下的灵性兽。《南都赋》记载我们在南阳‘豰玃猱㹶戏其巅’。如今,我的同伴在全球只剩3800多只,但云龙天池保护区用99.7万株树,在海拔3000米的高山上连起我们的家园。”

“我们是商周时期的王鲔鱼。宋人周去非曾记珠江‘神龙之稚,乃受制于人如此哉’。而今,我的族群仅存人工繁育血脉,科学家通过超声波遥测,为我们在金沙江找到了新的洄游密道。”

“我是可可西里的速度之王,可是盗猎风暴曾让族群几近灭亡。如今,青藏铁路上的33处生态通道和工作人员的守护,让我们能够带着新生幼崽安全穿越。”

“我是雪山隐士,全球仅存约7000只。科研专家用近百万公里的巡护里程,在36万平方公里的领地布下守护结界,只为更好了解我们,为繁衍提供优质环境。”

《泥声唤生灵》是“身边的故事”第五届文汇视讯“青年营”AI微视频线上征集优秀作品。当非遗工艺遇见AI影像,几位初中同学结合实景拍摄与AI生成,通过濒危野生动物自述,向观众发出环保倡议。他们希望借由新技术,探索非遗传承与环境环保的创新方式,让更多人加入到非遗与环保的队伍中来。

文汇视讯是由全国人文大报文汇报打造的人文头部短视频平台,文汇视讯“青年营”将搭建面向青年的短视频学习交流展示平台,为短视频创作者提供舞台。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6