镜中之我还是时代之镜?论“青未了”青春题材作品中的双重关照

青年美术家作为美术领域最具朝气与创新精神的生力军,始终是中国美术发展的核心力量,他们以敏锐的目光和独特的视角捕捉社会的细致变迁,用饱含激情的画笔谱写新时代的艺术华章。“青未了”作为近年来备受关注的山东青年艺术群体创作现象,其作品既呈现个体青春成长的私密叙事,又折射出社会转型期的集体精神症候。青年学生群体的人物画作品一直是青年创作者所钟爱的题材,一方面毕业生们能够结合生活经历赋予作品更细腻的情感表达,以独特的青春视角诠释与自己密切相关的艺术命题;另一方面他们也在通过自我关注的方式探索和窥见当下时代的发展与变迁,看似是对青年群体的形象塑造,实则让作品成为反映时代的镜子,实现对创作主体与时代背景的双重关照。“镜中之我”的作品是否成为青年自我认知的镜像?“时代之镜”如何映射当代青春叙事?因此,笔者试图探讨本届作品的青春叙事如何同时成为“自我凝视”的媒介与“时代精神”的映照,并试图揭示这种双重关照背后的文化逻辑与审美张力。

艺术史家沃尔夫林认为:不是所有事情在所有时代都是有可能的。是指艺术家从来不是随心所欲地创造,他们创作只能在特定的时代和历史情境下产生,带有鲜明的时代印记和视觉特征,当代青年创作者也不例外。就本次展览而言,青春题材人物画有《春至雨》《圆·缘》《红腮隐出枕函花》《幽幽沐晨晖》《竿线逸情》《暂歇》《浮光·序幕》《百年轨辙照初心》《故园·忆》等。这些作品或展现对青葱岁月的美好畅想,或剖析自身对当下及未来的焦虑迷茫,又或是对新旧时代转型的洞察与反思。它们不仅仅是简单地对某一人物、事件或场景的复刻,而是融入了青年创作者对当代社会的细致观察与深度思考,通过对自身群体形象的刻画,不断解构、重构出社会现实的镜像。虽然每件作品的技法形式、创新角度和主题立意各不相同,但毋庸置疑的是这些作品都不约而同地将视角聚焦于青年学生群体,通过对生活境遇、心理图式与思想嬗变的描绘,引起个体经验与时代现状的共振共鸣,凝练并构建具有时代特征的青春图示。

一

新:青春力量入场的活力与希冀

青年形象在艺术作品中往往象征着希望与活力,描绘青年群体的生活场景也是艺术家抒发青春感悟和未来畅想的常用方式。这些凝结着青春印记的创作,即是毕业生们对求学岁月的深情回望,也有对学生时代即将结束的怀念感伤,更有即将步入社会的期待与忐忑,在告别与启程的交汇点上,这些作品成为了青年创作者完成身份转变的证明,同时也代表了当下时代中青春血液的入场。

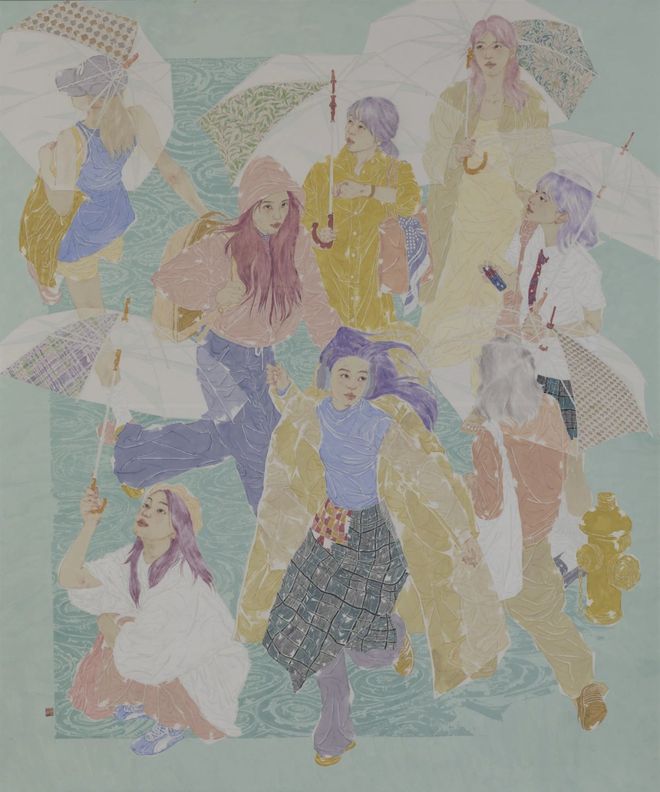

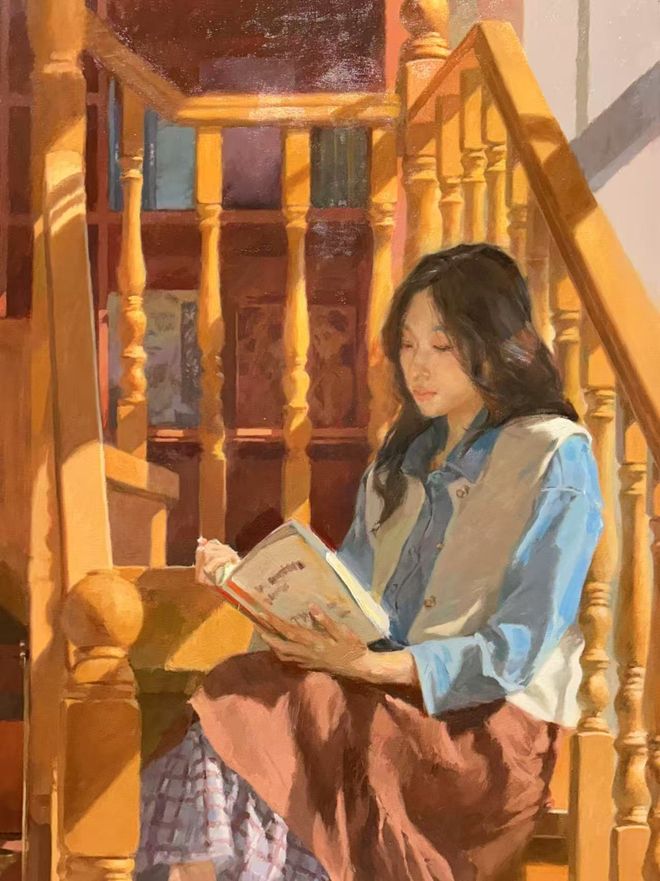

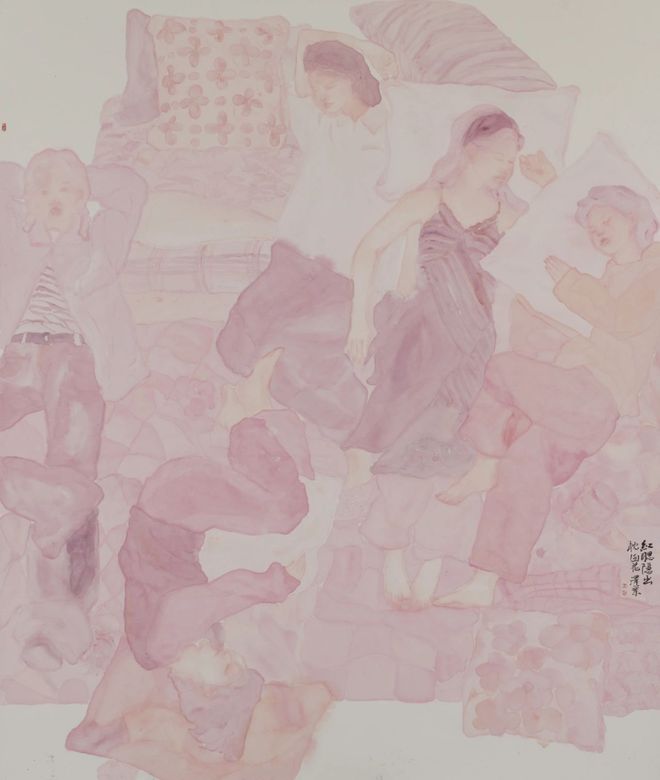

有人认为,人无法共同拥有青春和对青春的感受,但在本届“青未了”中,青年创作者们却用其细腻而又强大的艺术感知力打破了这种隔阂,让我们得以共享那些关于青春的集体记忆与情感共鸣。其中具有鲜明主题的群像画《圆·缘》,就是一幅典型的描绘大学校园生活的青春题材作品。作者采用新颖的构图方式,将自己与大学舍友的宿舍场景定格在两个广角镜头之中,从电影学的角度来说,在狭小空间中广角镜头既可以很好地突出人物主体,又可以展示环境特点,从而达到烘托人物,人景交融的拍摄目的。同时由于镜头景深范围大,广角镜头在增加画面信息量、交代故事情节的同时也能够更好地塑造空间的连续性和人物之间的微妙关系。画面中出现的多个摄像摄影设备,似乎暗示着画中人在定格画面的一瞬间也在用相机记录自己的生活。法国哲学家阿尔都塞认为,意识形态会通过“召唤”和“质询”塑造个体的身份认同,即意识形态会通过制度和事件潜移默化的让个体接受某种预设的社会角色。在这件作品中,作者也用真实的场景塑造,让观者通过作品的意识召唤将自己代入为画面中青春洋溢的学生群体,青春叙事中的角色如同“镜中像”,也帮助观众(尤其是青年群体)确认自我身份,通过“情感叙事召唤”使得这一过程充满认同与共鸣。作者在呈现舒适自然的宿舍氛围的同时,又对画面边缘做出了类似镜头物像变形的处理,也让我们有一种透过镜头去观察、感受学生朋友之间珍贵情谊的感受。区别于传统青春题材作品的怀旧或浪漫化,作品题目《圆·缘》也起到了双重点题的作用,圆形在中国的话语体系中往往象征着完整与圆满,作者用并列的两个圆形诠释作品内容,或许一方面是想表现作品结合圆形镜头视角进行构图的独特性,另一方面也用谐音映射了四年共同生活的缘分,表达对舍友真挚的情感与美好的祝愿。除了对校园生活的追忆,毕业生们的作品中也饱含着对未来的憧憬眺望,这些作品突破毕业展常见的伤感基调,展现出青年一代特有的前瞻视野,这种面向未知挑战的勇气与姿态,恰恰是青年人富有生命力的独立宣言。例如作品《春至雨》,画面描绘了8个姿态、装扮、神情各异的年轻女孩形象,她们有的在雨中匆忙行走,有人则仰面驻足感受春雨带来的清新与灌溉。作者将她们放置在一个没有明确场景的抽象背景空间之中,用大面积的水纹和人物手中的雨具凸显特殊天气。作品大面积的采用鹅黄、松绿、淡紫等淡雅而又多元的色彩,不同配色的大胆碰撞意外的产生出和谐的视觉效果。同时,作者在多处描绘都巧妙的运用没骨画法的精髓,使画面没有明显的线条勾勒,甚至在处理衣纹细节时也用线条的留白刻画褶皱的质感,人物的轮廓与背景在湿润的色块中自然晕染交融,画面中被柔化的边缘、被稀释的色彩和被简化的造型共同构建出一个氤氲恬静的诗意空间。作品中的春雨既是现实的天气场景,更象征着生机与未知的机遇,混合着淡淡的离愁,为毕业的离别与启程浇灌希望。此外,还有一些作品聚焦于青年人平淡的日常生活,作者们用细腻的笔触和敏锐的观察力捕捉平凡生活中容易被忽略的微小瞬间,这些作品没有鲜明的主题和宏大的叙事,而是致力于生活中的日常之美,将普通的场景转化为动人的诗篇。例如油画作品《暖阳书径》,画面描绘了少女在和煦阳光下专注安静的阅读场景,这幅作品的灵感来源于作者在初春午后踏入学校附近的咖啡馆所观察到的场景,整个画面呈现温暖的橙黄色,少女蓝白相间的衣裙与背景的木质色调形成对比,作品对光影和光线的刻画让人不禁联想到荷兰风俗画家维米尔的代表作品《倒牛奶的女仆》,阳光从右侧自然洒落,窗框的形成的阴影投射在人物与楼梯栏杆上,光线投射的方向形成视觉引导,将观者的视线聚焦于人物主体,书本侧边与少女衣襟都做了高光处理,延续了维米尔对光影美学的观察和把握。再如作品《红腮隐出枕函花》。若说《暖阳书径》注重对光线的刻画和理解,《红腮隐出枕函花》就是对技法与色彩的极致追求,作者描绘了五个少女小憩的生活场景,与《春至雨》不同,这幅画整个画面都采用了典型的没骨画法,彻底摒弃了轮廓线的束缚,仅依靠不同浓淡的色块叠压凸显人物和物体的立体关系,是东方美学中“妙在似与不似之间”的绝佳诠释。同时画面色调单纯、和谐、统一,色块边缘自然身渗透的水痕让作品整体呈现出特有的朦胧效果,作者有意选择了蕴含浪漫主义倾向的粉色进行表达,仿若画中少女的粉红梦境,也代表了当代年轻人内心对于未来的憧憬与幻想。

刘东承 《圆·缘》 油画

贤奕雯 《春至雨》 国画

李佳礼 《暖阳书径》 局部 油画

李泽叶《红腮隐出枕函花》 国画

二

痛:时代症候下的主体性焦虑

在当代中国高速发展的洪流之下,青年群体正经历着一场精神困境与生存状态的双重考验。科技水平的迅速发展与城市化进程的日益加快,不可否认的为青年群体提供了很多机遇,但在物质丰裕的表象之下,是一代人被时代齿轮碾压出的集体焦虑。当代青年的焦虑情绪本质上是由于社会发展转型期间多重矛盾交织作用的结果,就业市场的严峻形势,被高昂房价与房租不断压缩的私人空间,信息时代淡漠的社交关系......让青年人生活成了一座孤岛,正如德国社会学家西美尔所说:“城市中人与人的空间距离缩小了,心理距离或精神距离却拉大了,人群中的个人是最孤独的个人。”在本届“青未了”青春题材的作品中,仍然能够窥探到时代阵痛在青年群体心理中留下的伤痕,他们的绘画不仅是个人情绪的表达容器,更是解码社会集体的视觉文本,也是反映时代的一面镜子。

纵观本次展览,有不少作品通过观察和描写青年群体的日常生活来反映他们的情感世界与社会现象,实现社会问题的青春化转喻。艺术往往来源于生活又高于生活,毕业生们在现实生活中汲取创作灵感,将一幅幅当代青年的生存图景作为时代精神的视觉凝练,将个体感受升华为时代症候的集体表达。例如作品《竿线逸情》将“垂钓”这一日常娱乐活动搬上画面,在画面色调的选择上,作者以紫色凋为核心,为画面增添了静谧舒缓的氛围。作者将正在垂钓的青年们与两个儿童分别置于画面两侧,开门见山的在画面分割上就暗示了两类群体的对比。垂钓青年们身着专业的户外服装和渔具装备让这场休闲活动变得煞有介事,每个人物面部都带着冷漠麻木的表情,看似松弛的氛围也藏匿着微妙的气息,顺着鱼竿的线条看去,画面最左侧被分割出了一列细长的空间,从上至下排列着一些类似某种机器装置的笼子,每个笼子里都关着一条鱼,表明了画面中垂钓注定是没有收获与结果的无效努力。与之形成鲜明对比的两个儿童,仅用一个简易的渔网,便获得了画面中唯一一条在笼子之外的鱼,儿童脸上天真烂漫的笑容说明他们在纯粹的享受捕鱼的过程。作者仿佛用这场看似奇怪的垂钓活动讽刺当代社会的“内卷现象”,青年们在周围人带来的压力下盲目而又被迫得加入了这场“无获之钓”,给自己塑造一个对生活、学习与工作都“全副武装”的完美人设,但有时保持童真,沉浸于悠然逸情之中,或许才能收获自己想要的结果,感受片刻的宁静与美好。

程小宸 《竿线逸情》 国画

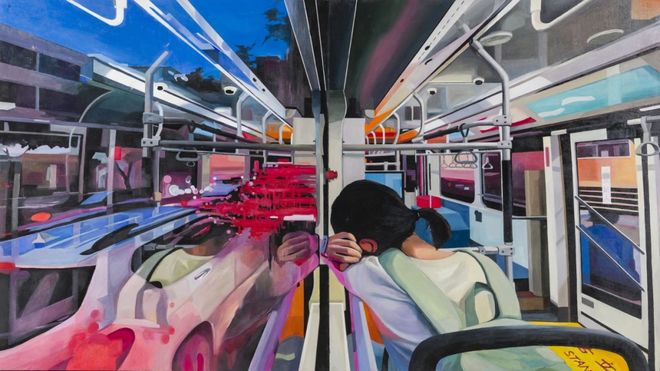

再如作品油画《暂歇》,画面描绘了夜晚城市中公交车内倚窗休息的少女,作者用公交车的玻璃车窗将外界与少女一分为二,车窗外大片的汽车尾灯将画面左侧晕染成鲜红色的光影世界。通过尾灯的数量与另一侧车窗外的夕阳可以推断画面中的时间大约是傍晚晚高峰,而车内却只有少女一人,并没有其他乘客,这显然不符合现实生活情况,作者用这种艺术化的处理方式侧面反映了少女的孤独与无助,这趟公交车或许载着少女驶向家的方向,又或许只是她短暂休息的过渡,回看作品题目《暂歇》,作者大抵更倾向于后者。凝视这幅作品,作者将个体故事转化为时代情绪符号,观者能够体会到在当前快节奏生活中人们的疲惫与无奈,这种状态不仅是生理层面的透支,更是心理与精神层面的疲劳,在高强度的生活压力之下,人们也只能向画面中的少女一样,在碎片化的时间中短暂休整,如何重新掌握失去的“时间主权”,成为了时代与社会的命题。

徐鑫怡 《暂歇》 油画

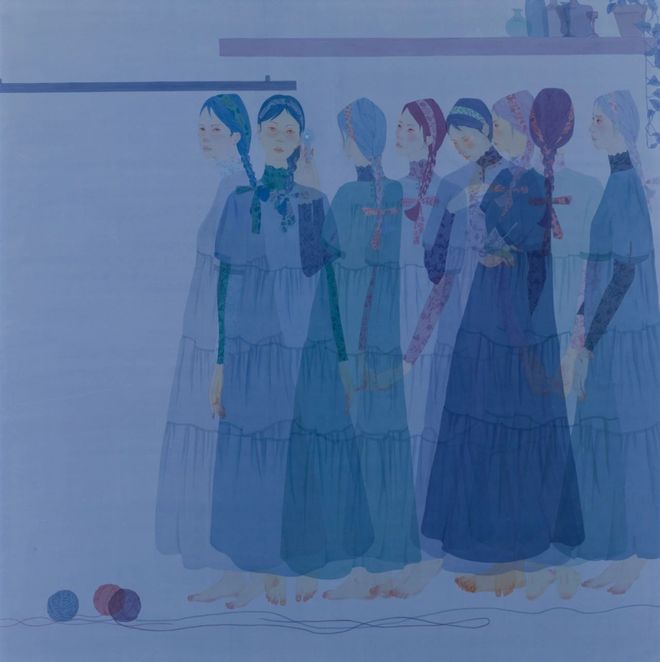

青年创作者的艺术的表达离不开对自我生命状态的关照,除了《竿线逸情》与《暂歇》这种描绘生活场景的作品,毕业生们也擅长用非叙事性的人物画表达内心的细腻情绪,从而反映当前时代人们的普遍心理状态。这类作品剥离了具体情节与场景,将人物转化为纯粹的情感载体,以形式、色彩、笔触等视觉语言直接传递内在感受。例如作品《幽幽沐晨晖》,整幅作品呈现清冷而又忧郁的淡蓝色调,作者将绢底色染色,使背景与人物主体色调更加和谐,画面人物及物象采用投叠技法,用平染与分染的方式一层层叠加上色,达到形与形的相互交叠,独特的绘画技法让画面呈现出飘渺的氛围,为作品中的少女们蒙上了一层阴郁的薄纱。画面中的少女们的面部特征采用了“面具化”的处理方式,德国艺术史学者的“面具”理论就尤其关注了“脸”作为文化符号在艺术史中的演变逻辑。中国当代也有不少艺术家创作了大量“面具”作品,例如张晓刚的“中国脸”面具,岳敏君的“傻笑人”面具,方力钧的“光头”面具等。画中少女千篇一律的面部特征与表情与上述艺术家的“面具”作品有异曲同工之妙,空洞的眼神中藏着对自我未来的迷茫,严肃的表情暗示着当前社会生存环境的严峻。面具化的美术作品通过遮蔽、变形或重构面部特征,实现对自我情绪的表露和社会时代问题的剖析。

刘锐 《幽幽沐晨晖》 国画

三

变:新旧时代转换的深刻思考

当前时代是一个充满辩证意味的历史坐标,它既承载着传统的厚重积淀,又孕育着未来的无限可能。对源远流长的中国文化与革命先辈的奋斗历史,这是一个革故鼎新的“新时代”,而人工智能与科技革命的浪潮又在重塑人类文明的表达方式,若将目光投向即将展开的智能纪元,当前时代又将成为未来历史中的“旧时代”。用青年群体作为画面主体创作的作品赋予了当代青年新的时代使命——既要守护中华传统文化的精神命脉,牢记民族历史的苦难与辉煌,又要在科技时代的激流中勇立潮头,在传统与现代的交汇点,青年创作者们用敏锐的青春视角审视这场历史性的转换,以自身群体形象为媒介,成为时代变革积极的叙事者。

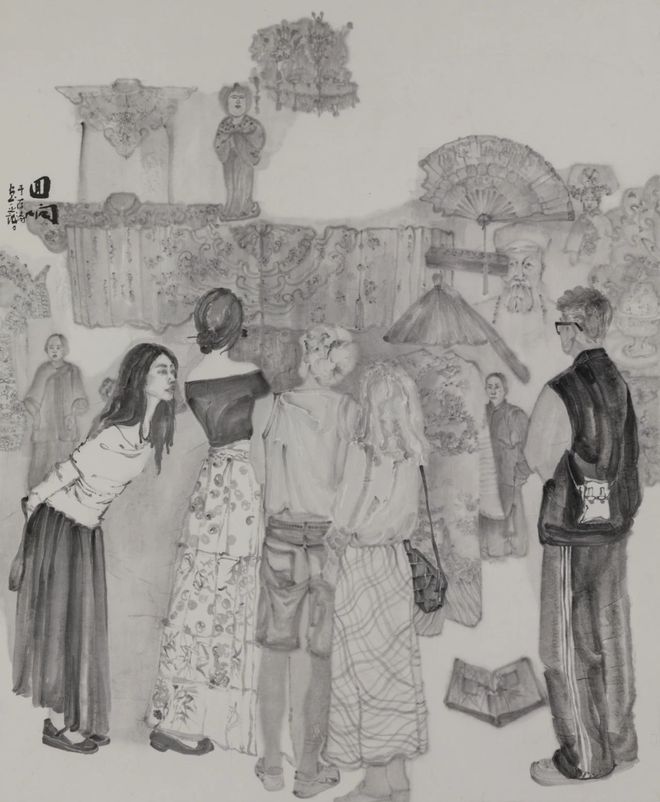

习近平总书记曾指出:“新时代的文化工作者必须以守正创新的正气和锐气,赓续历史文脉、谱写当代华章。”传统文化作为流淌在民族血脉中的精神密码,为青年美术创作提供着永不枯竭的灵感源泉,当新时代的青年创作者们回望历史长河,传统文化便蜕变成了一种全新的视觉语法,让古老文明在当代语境中焕发新生。例如作品《回响》中描绘的青年男女与传统物件和历史人物的对望,画面主要通过墨色的浓淡深浅关系构建画面层次,在贴合作品历史主题的同时有营造出一种古朴、典雅的氛围。背景画面中不仅出现了许多华丽繁复的衣物、折扇与头饰,还描绘了李鸿章、婉容皇后等晚清的关键历史人物,这些历史人物曾面临的百年未有之变局,恰如当今时代青年所处于的科技革命与全球浪潮,二者的同框也暗示着青年人应当继续探索“自强求变”之路。前景中青年们的肢体动势表现出他们正在讨论、观察着来自历史的传统影像,作者通过这种时空并置的艺术手法,本质上或许在追问:我们究竟是在审视历史,还是在寻找自己的镜像?

于存涛 《回响》 国画

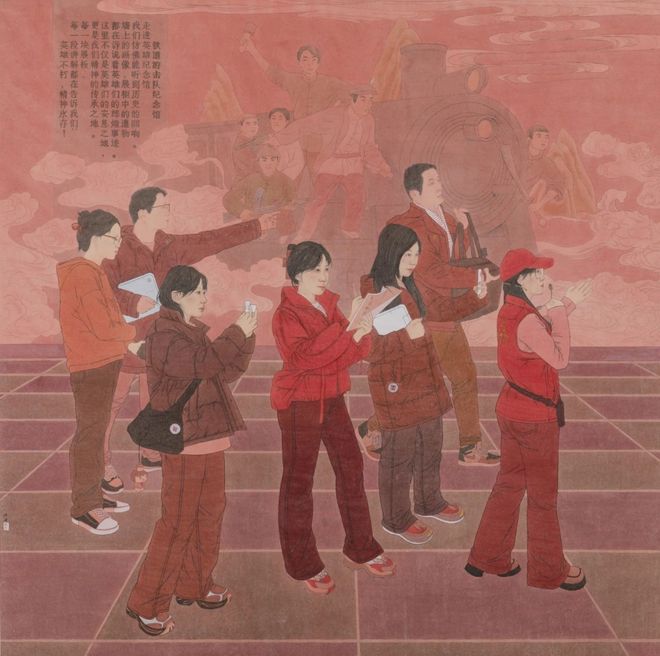

除了聚焦于承续传统文脉的作品,红色革命题材的美术创作也蕴含着丰富历史内涵与现实意义,伟大的艺术作品既需要对历史的敬畏,也需要对变革的激情,这些作品不仅承载着特殊历史时期的集体记忆,更在新时代语境下展现出历久弥新的生命力,通过艺术化历史叙事,将革命事件转化为具有情感温度的文化符号。例如本次展览中以鲁西南铁道对抗日事迹为原型创作的作品《百年轨辙照我心》,体现了青春叙事的公共性投射,反映了对主流价值的认同与内化。描绘了青年学生参观学习铁道游击队纪念馆的场景,整幅作品呈现红色调,红色不仅是视觉基调,更是连接历史血脉与当代精神的革命颜料,画面中人民英雄们作为背景,整体构图处于学生群体的斜上方,似乎在表达人民英雄们站在历史中对当代青年的回望,画面中的青年此时既是历史的“观者”同时又被革命先烈所凝视。画面中的学生群体都不约而同的用手机、ipad等电子产品记录着讲解员的解说及纪念馆中的陈列,似乎也在尝试用数字技术诠释民族精神,用现代方式守护着昨日英雄的拼搏与荣光,将铁道游击队的“红色基因”转化为建设新时代的文化编码。

周琬婷《百年轨辙照我心》 国画

此外,青年创作者们还将视野投向了即将全面来临的智能纪元,在传统工业时代向科技时代转化的今天,毕业生们通过视觉语言表达对“Z世代”新技术的复杂思考与对人性本质的深刻追问。例如油画作品《浮生·序幕》,画面呈现了一个由青年团队组建的机器人研发工作室,一对青年男女相互依靠在画面中心,男生在低头调试和操控机器人运作,而女生表情略显严肃,目光透过作品凝视着画面之外,似乎想要向观者传递某种信息。画面右侧有一个正在行走的机器人,但与主体人物的完整与立体相比,塑造机器人形象的笔法更加模糊概括,加之作品题目中“序幕”的暗示,表明人工智能技术仍处于萌芽与调试阶段,人类依旧是社会与世界的主导角色。作者通过现代平面化语言与肌理表现的结合,打破了传统写实绘画的视觉惯性,构建兼具抽象性与叙事性的视觉语言,同时以冷灰色调作为画面主色,用混乱的笔触刻画主体人物身后的背景,为整幅作品增添了一抹神秘的身份交互色彩。作品构建了一个关于时代转型的深刻隐喻,画中的人物不仅仅只代表青年群体,更是升华为人类文明面对人工智能时代数字生存的集体肖像,画卷上的每个青年形象都成为了人类面对科技飞速发展复杂境遇的缩影,在此时,人类不仅是技术创新的实践者,更是文明形态的重新定义者。

刘庆赟 《浮光·序幕》 油画

四

结语:作为青春叙事的“双重关照”

本届“青未了”青春题材的创作实践,既是个体寻找自我之“镜”,也是时代诊断之“镜”。这种双重性不仅拓展了青春书写的深度,也为理解青年文化与社会变迁提供了新视角。

总体来看,上述青春题材的作品均不再拘泥于生活场景的再现,而是突破传统叙事的框架,呈现出多元而立体的时代镜像。从歌颂到反思,再到对时代变化的积极探索,参展的毕业生们将在校期间的所思所学熔铸于作品之中,以个性化的表达方式展现出新一代特有的艺术视角与审美取向。尽管某些作品存在缺乏创新性与同质化较为严重的问题,例如《墨韵·钢骨》《城市脉搏》都是描绘底层人民工作劳动的场景,而《丰硕》《花市熙攘》只是在表达场景有所不同,绘画风格与构图技法上都有相似之处。究其根本,或许是生活轨迹的相似与社会阅历的局限让青年创作者的作品尚未完全挣脱青涩的桎梏,在题材的广度与思想的深度上尚显稚嫩。然而正是这种单纯直率的创作活力于直面时代的勇气构成了展览最动人的底色,正如“青未了”展览所寄寓的精神内核,艺术之路未有穷期,青年永远是推动其向前的重要力量。

山东青年美术在在政府文化部门、艺术院校以及青年创作者的多方合力下,“青未了”展览已然形成了良好的发展态势和生态环境,开启了新的创作新阶段。在绘画题材上,呈现出了令人振奋的多元趋势,有地域风情的描绘,对不同阶层群体的人文关怀,以及对当代社会问题的深度关切;在表现手法上,许多作品也从单一的传统媒介扩展到装置、影像、数字技术等综合形态。我们可以相信,未来的青未了展览将不仅是美术院系毕业生的展示窗口,而会成为引领山东青年美术发展的标杆力量,为中国美术生态建设提供既扎根现实又面向未来的“山东经验”。(山东工艺美术学院 | 卢敬慈 指导教师| 许俊)

图文来自山东美术馆

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6