陈年流水簿中的读书记与俗事风波 | 王培军

这是我写于三十六年前的三则《日记》。那时我在读大学,只有十九岁。《日记》中梅毓是我的表姊,王援是表姊夫,梅毓的妈是大舅母,但我的大舅青年时就故去了,所以她就改嫁了,表姊只两三岁,她没有带着,是外祖父母养大的。闻彬、金纕是小舅夫妇。我日记中对人大多只称名字,而不加称呼。

一

八月十八日。上午,读《中国现代小说史》,至“人生派”的王统照,记在中国社会科学院文学研究所编七卷本的《中国现代短篇小说选》中,读过其《刀柄》,觉有《水浒》气,但当然没有《水浒》的气韵沉雄;及另一篇的《沉船》,刻意描摹,亦见笔力。后又续读《聊斋志异》。择其以为佳者列目于下,曰:《婴宁》《公孙九娘》《青凤》《聂小倩》《凤仙》《胡四娘》《连琐》《连城》《鸦头》《辛十四娘》《花姑子》《宦娘》《王桂庵》《瑞云》《席方平》《司文郎》《阿宝》《侠女》等。其中有些固亦佳,收尾处总是“纳妾”,甚惜之。

十一二点时,有人敲门,我正躺着看书,外祖母去开了门。进来的是王援,后面跟着梅毓的妈。梅毓妈从没来过我家。我先是很觉意外,有点惊讶的意思,而后便明白是为什么了。梅毓妈不高的个子,穿着半旧的衣服,脸上也没有表情,更显出皮肤的褶皱与灰褐色,不是几年前的那样子了,老了许多。进来后,外祖母让她坐下来,她眼里流出忧愁和气愤的颜色。她不做声。王援说了两句话,便因为孩子住院而要回去,外祖母问孩子如何了,他说忽好忽坏,至今不清烧,还没查出原因。外祖母便叫他找人“出出吓”(一种简易巫术)。我在旁忍不住笑了,王援现出不屑和鄙夷的神色,于是就回去了。

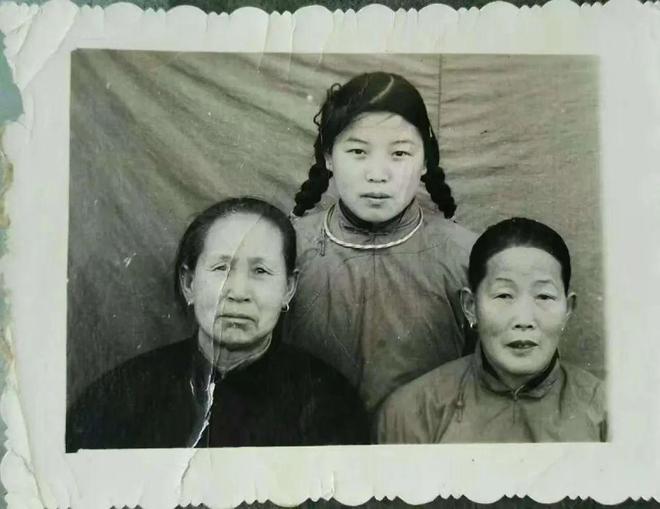

左起:作者祖母、母亲、外祖母

外祖母重又陪梅毓的妈坐下,喊妹妹烧水,我见没有我的事,依前躺着看书。外祖母和梅毓的妈便絮絮地谈起来了。先是说外祖母在家勃谿的事。梅毓的妈说,闻彬带信叫外祖母回去,外祖母冷笑了道:“回去?他小儿子讲得倒阔,轻而巧意,叫我回去!”梅毓妈便解释。如此说了一通,外祖母便详述勃谿之经过,梅毓妈便默不语。勃谿之经过原本如是:外祖母从我家刚回至家,脚还没站稳,大外孙女还在旁边(是专程送其回去的),金纕就说:“王援把我茶杯盖拿去了,我杯盖是不锈钢的,用得手熟……”——王援那时从她家去县里为梅毓办户口,路上没杯子,所以拿去了。外祖母说:“拿去就拿去了。王援来时可带杯子了?”“没有。”暂时停息。没过几天,不知因何事而又起衅,金纕说:“要讲我又要讲起我那小茶杯盖,用得那么手熟,王援好好的把它拿走了。”外祖母道:“我明天买一个给你,值好些钱?”金纕说:“讲得倒轻巧,买一个?要好几块钱的!在哪儿来的钱?”“两块钱不呢,我买!”从此,两三天中都不说话。又过了数日,因为晒小麦,外祖母与金纕收麦时,金纕说:“今天这折耗多大,就剩这么些!”已而又念叨着:“这个小麦折了好些,怪事!”从此又两三天互不言语。后面便吵起来,闻彬和金纕都和外祖母闹,以至于大闹,金纕走回房间开箱子要捡衣服走,闻彬向外祖母大喝:“那个老婆你把揹(音bēi,方言,弄也)掉,现在这个要再把揹掉,我把你骨头揹断!”外祖母亦气极,怒道:“来,小乖乖儿,把老娘骨头揹断!”后来外祖母接连睡了几天,不吃,也无人问。一日早晨起来,怄气打了三个鸡蛋,还没吃,被金纕连锅里的水端起来倒掉了。老人又打三个,闻彬见了,跑到房间把老人抽屉的葫芦瓢里的鸡蛋尽数扔到门外,于是又大闹;老人气不愤,也把厨房的碗橱抽屉抽出,扔里面的鸡蛋,闻彬不让她扔,拉住,老人把抽屉一放,也全部打碎,继而锅里的三个鸡蛋也被端出去,扔掉。外祖母便要走,金纕死拖住,不许走,致身上青肿略无缺处。后来还是走掉了,先走到陈家洲,在陈家洲的大埂上,外祖母说自己一念起来,不觉伤心之极,咽咽哽哽,不能成声。后来便住了大约二十天。让南方带信来,妈妈才知晓,便去接了来铜陵。外祖母述此事时,犹有馀怒。

接着是梅毓的妈说,发抒情绪,说得更是声气激昂。原来王援买摩托车,要钱,便去她家里借。去了有三次。前两次宋渔都在家,没有到手。后一次梅毓和王援都去了,借了七百块。外祖母说:“那天晚上我是那么打你招呼叫不要借,王援一个钱用两个钱,你借他不是好事,非但不是好事,反而还是害他,把他掉到债坑里去了。”梅毓妈说:“我哪里晓得!他讲的都活灵活现的,哪晓得是扯谎!”外祖母道:“我那时还跟你讲了,摩托是不能买的,做生意,跑长路,假使有个三长两短,怎么办?你都不听!”梅毓妈说:“我不是问了他买摩托可行,他讲万无一失,我哪晓得呢?他说大姑父都同意过了的。我要晓得他是哄我,我可会借给他?!”梅毓妈又说:“梅毓又讲这个也靠不到,那个也靠不到,大姑父也不要沾她了,到时候我不借,又讲我拆她的脚。这次要不是宋渔出了事,我也不来讨的。他现在人还在江苏关着,要五千块钱去了事。我昨晚去到华来家,还叫他借了我一千,我就不讲问你讨,就叫你借也是该的呀。”她们如是叨叨地讲着。已而外祖母叫妹妹:“你淘米,淘米煮……粥吧。”已而爸爸买菜回来,见到梅毓的妈,立在那里,望着她,说:“稀客、稀客呀!”寒暄了一通,便到厨房去了,说:“怎么煮粥?”外祖母便解释说:“我心想大姑回来要热得很。”

外祖母和梅毓妈又谈起来。我换了一本《散文选刊》看,有一篇柯灵的《现代散文放谈——借此评议梁实秋与“抗战无关论”》,将现代散文分为三个时期,大概是按文学史的分法,以第一个时期为黄金时期,以为其中“散文名世,卓然有成的”,为“鲁迅的伟岸,周作人的冲和,谢冰心的典雅,徐志摩的昳丽,许地山的睿哲,朱自清的温醇,俞平伯的俊逸,梁遇春的隽永,丰子恺的亲切,文采风流,各有千秋”。第二时期为杂文时代,中间又产生了报告文学的新形式,以夏衍《包身工》为代表。林语堂提倡“幽默”“性灵”和个人笔调,“生不逢辰”。抒情散文,相对冷落,“只有新起的何其芳、李广田、陆蠡、缪崇群等,各以别具一格的作品博得读者的青睐”。“郁达夫屐痕处处”,假醉佯狂,也给散文库添了不少清新的记游文字。到第三个时期,战地通讯“应运而生”,杂文“显得萎缩”,散文“更见消沉”。唯王统照《繁辞》一集,“文笔凝炼,思想深潜”,钱锺书《写在人生边上》“向来不入时人眼,却以其异常的渊博、冷隽、机智别树一帜,至今为海内外行家所倾倒”。批评虽不是十分精到,撮举尚得大体。又提及钱锺书的《谈艺录》,以为:“这是一部真知灼见、该博精深的新诗话,综揽古今中外的诗学诗艺,涉海探骊,攀梧引凤,抵隙攻瑕,穷根究柢,涉猎之广,造诣之深,眼界之高,(奏+刂)理之精,可以毫不夸张地称之为‘有一无二’的著作。苏东坡评《诗品》说:‘司空图崎岖兵乱之间,而诗文高雅,犹有承平之遗风。’正好移用于《谈艺录》。”则所言殊令人神往,可惜钱先生的《谈艺录》极难见到,学校图书馆也没有。

外祖母和梅毓妈不停歇地谈着,梅毓妈说:“大姑爷老多了。”“是的。”“我大寡手来的……”“有什么要紧?亲眷嘛。”“我上次到上海去,叫梅毓带我来,她又不干。”“那晚上了吧?”不做声。接着梅毓妈又说:“我见他没买车子,我是气得要死!叫他买的电风扇也没买,我那意思是叫他送去,他也答应了,以后一直不去,钱也不还!”外祖母道:“这一向王援也生病,梅毓也感冒,孩子到现还没好,不然可能是要去的。”爸爸下了两碗面条,碗底是鸡蛋,端出来给她们吃,二人又客气谦让一番。接着又说:“我看她母女之情,我才借的。我是想她好,哪晓得她这号东西?!……”外祖母道:“怪还是要怪你自己哩,我那么打招呼的。”梅毓妈说:“不管怎么搞,这一次,他一定要还给我,不还是不行的!”外祖母道:“还是要还一些的。你也不要逼得太紧,留点馀地。王援刚才还讲到厂里去借……”梅毓妈说:“王援还好些,特别是梅毓,她讲我没养她小,还讲你叫她写信骂我。”外祖母笑道:“我是叫她写了一封信,安慰安慰你。不是让她骂你……”梅毓妈道:“过一下叫大姑爷看那信,可是安慰我?我带来了,我可冤枉她一句了?她还把三姨都扯上了。讲要告她贩卖银器,贩卖银器不还是带你赚了不少钱,我一个钱也没得。”外祖母道:“你望望这丫头!她怪三姨是怪她到处‘散帽子’,讲她穷,家里就半袋米了。你讲讲她要面子嘛,三姨不是把她面子丢了?也难怪她怪她。”梅毓妈说:“三姨在我家里讲的,又不是在外头,再讲也是为了她好呀。”外祖母道:“在我那边也讲了的,三姨也不精哩。”未已,妈妈下班回来,见了面,也寒暄一通,之后便更是琐琐聒聒的三个女性的谈了。中午过后,也一直在谈着,直谈到吃晚饭。晚饭的菜尚可,因为梅毓的妈是多年不见远道来的客人了:肉,卤鸭,花生,豆腐干,毛豆,藕,以及青菜之类,摆了一桌子的。

所谓梅毓的骂信,自然也拿给爸爸看了,爸爸、妈妈也着实安慰了梅毓的妈一番。从梅毓妈话里隐约可知徐英本这次也来了,住在梅毓家。晚饭后她们去房间看电视,谈话才停息了。

晚上又有五楼的老严来,与爸爸谈了一些闲话。我则看一本《名作欣赏》,看其中的《时代的投影就在人物的心向——聊斋〈王桂庵〉赏析》。

二

八月十九日。爸爸因为梅毓妈的缘故,早晨跑去外面买了十二根油条回来。天气不甚佳,阴郁郁的。看《聊斋志异》而已。爸爸去上班了,外祖母则陪着梅毓的妈到梅毓家讨钱去了。因为天气使人不快,我上午大睡了一觉。

中午时分,爸爸、妈妈谈起这件事,说梅毓妈很可怜。我忽然来了兴致,发议论说:“未必可怜吧,不过是想发财,以为自己女婿买了摩托做生意,她也可大沾其光。她是料不到有这样的结局的。而且说被罚五千块一定是撒谎的。其眼光虽鄙陋短浅,如此耍一点狡猾还是可以的。中国人的耍弄狡猾,是颇为容易的,水平相差不甚大,但人人都有一手;但看事的眼光却又那么的短浅。——中国人的精力就常耗在这些短浅的琐细的事上,而成了蹇劣习惯。”爸爸、妈妈吃惊地看着我,怪我也太苛刻了,怎么这样说呢。我笑了,不再说下去。

下午大读古文。

晚饭爸爸准备着外祖母和梅毓妈回来,又做了许多菜,然而终于没有来,为之做的菜自家吃掉。

看电视。电视台预告节目:星期四有《酒宗》、越剧《梁山伯与祝英台》。那正是我返校的前一天,不料临走倒能看上一些好电视。下午看的电视《红楼梦》,是红楼二尤一段。尤三姐自刎一事,颇动人。

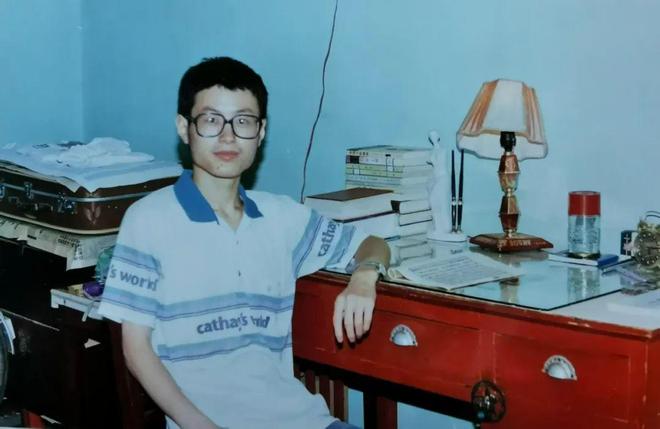

作者读大学时在老家写字桌前

晚上电视是黄梅戏,正看时,老严的儿子和小女儿到家里来,也便在一起看,谈了几句,后来严家兄妹便走了。我到底不知道其来为了什么,大约是要来和我谈谈的,但看他的样子,又无可谈。后来电视又放《罗密欧与朱丽叶》,太长,便去睡觉了。

三

八月二十日。天依旧是阴的,早饭后外祖母回来了,问梅毓妈妈,说和徐英本一起回去了。果然如我所料,英本是在梅毓家,问讨钱的情况,说全都讨回去了。此事已罢休。

先是王援在厂里借了一百四十几块,连徐英本给的五十块,大概二百块钱,再加上电风扇,给梅毓的妈。梅毓的妈不接,说不够。外祖母劝,说这么多将就点罢,大姑父也讲搞一半留一点馀地给他们俩。不听。外祖母说:“既然不听我的话,我讲你也不好,讲他们俩也不好。你们看着办吧,我也不管了,我到大姑家去了。”她又拉住不让走。没法,便问英本可有钱,英本说他钱是有,都在别人身上,但人家不一定还他,还有两百八十块的国库券,问要不要。答说要,因为农村可以用国库券交公粮,所以要。于是欢天喜地而不言一语了。据说其前一夜失眠,讨到了钱,一觉就睡到天明了。其晚饭是在医院吃的,吃饭前梅毓妈独自蹲在医院门口,王援喊她也不应,叫外祖母去喊来吃的。其后英本和王援住在医院,早晨是翻墙出来的。爸爸问英本怎么不来我家,外祖母说英本说因为打麻将,原本是要来的,又梅毓的孩子生病,没有工夫,下次一定来。说叫大姑爷不要怪他。关于梅毓的好笑事:在她妈当面说她妈没养她小,她妈说三岁奶总喝了。梅毓说:“那你在我家时还吃了我爸好几年的饭呢。”被英本骂了方才住了。又说英本好吃葡萄,王援买了一堆,梅毓妈去了,王援也拿了一挂给她云云。至此,这一桩事总算平息了,然而外祖母还是一天到晚地不厌其烦地说着这个事。

看《中国现代小说史》之“许地山”一节毕。看《儒林外史研究论文集》,其中一篇《吴敬梓与菲尔丁之尝试比较》,中有一语云:“一九五四年是他们两位逝世的二百周年,菲尔丁被作为世界文化名人来纪念。……可是,我国的吴敬梓当时受到的冷遇,却并非由于他本人的成就不行,而是近百年来我们国家与民族的地位不行!”此语颇奇特。

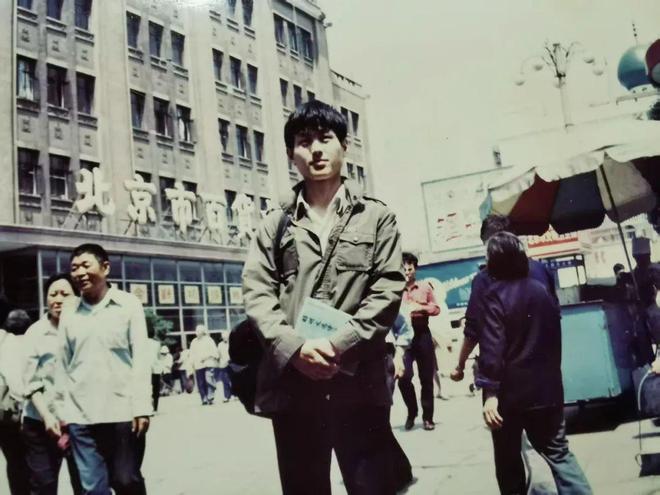

作者1989年在北京

上午又看《红楼梦研究》杂志,翻到考证讨论曹雪芹有无民族观念的那篇文章,有一个证据,即第七十八回关于林四娘一节文字,据周汝昌《红楼梦新证·史事稽年》所考,林四娘确有其人,不过攻青州的不是“黄巾赤眉一千馀党”,而是侵明的清兵。其实《聊斋志异》亦有一篇《林四娘》,亦是在青州道,其为衡府宫人,其鬼魂与陈宝钥相爱。其无故作“亡国之音,使人悒悒”,临别时赠诗曰:“谁将故国问青天?”俨然是怀故国的诗,蒲松龄写此,亦可能有寓意。看吴组缃《关于吴敬梓的民族思想问题》中提及蒲松龄之民族思想,说解放后山东曾发现蒲氏画像及半部手写《志异》稿,画像作清人服装,蒲氏自题曰:“癸巳九月,筠嘱江南朱湘鳞为余肖此像,作世俗装,实非本意,恐为百世后所怪笑也。松龄又志。”则《林四娘》一篇中寓作者民族思想感情无疑矣。又张潮辑《虞初新志》中,亦有一篇《林四娘记》,所记亦类于此。可见清人之作《林四娘传》,是有寓意的,不然,写之者绝不如此之多。《虞初新志》中佚名的《小青传》,极佳,读之凄人心脾。

四

我家那时住的房子是父亲单位分的,不大,只二室一厅,父母住一室,姐姐、妹妹同住一室,我则睡在客厅,看书写字,也都是在客厅,有时有客人来访了,大家谈笑着,我一般也还是手不释卷,在客厅看书如故,固然也侧耳听见他们谈话的内容,但那并不妨碍我。这在我可算是一个本事。而且我那时也有记性,所以在日记中很喜欢夹杂着记些俗事,所记往往极详,以为佐料。那时我意中大概也是把这些俗事当作文章看的。钱锺书《中文笔记》引《犊鼻山房小稿》中记一事云:

戊申,与寺僧负暄楼头。适邻有农人妇曝菜篱落间,遗失数把,疑人窃取之,坐门外鸡栖上骂移时。听其抑扬顿挫,备极行文之妙。……僧曰:“此妇当堕落。”余曰:“适读白乐天《琵琶行》与苏东坡《赤壁赋》终卷也。”

是的,人间世的纷纭万事,白衣苍狗,无不可作文章观、作书读的。那时候,我读书的主要目的,也是赏鉴文章,批判妍媸。我的注意力都在此。

我所以不厌其烦将三则《日记》抄于此,是不久之前,因为长夏无事,在家里乱翻箧衍,读到了日记中的这么一大段,大起兴味,仿佛我读的竟是别人的日记,因为我完全忘掉了有这件事了,也包括我提及的王统照的小说,《聊斋志异》中的当时所认为的几个佳篇,都已是了无印象,不知其中所写为何事了。为了检验我那时的赏鉴力,我又耐着性子重读了《沉船》《刀柄》,以及所不记得的《聊斋志异》中的《凤仙》《花姑子》等十馀篇。一读之后,我才大致放了心:我那时候的赏鉴,虽说所学未深,所见未广,但也不算多么谬误。只是大化迁流,阅世成川,日记中所及的人,有的已入登鬼录了。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6