方寸情缘 千年纹脉 • 北山石雕中的闽台文化传承密码

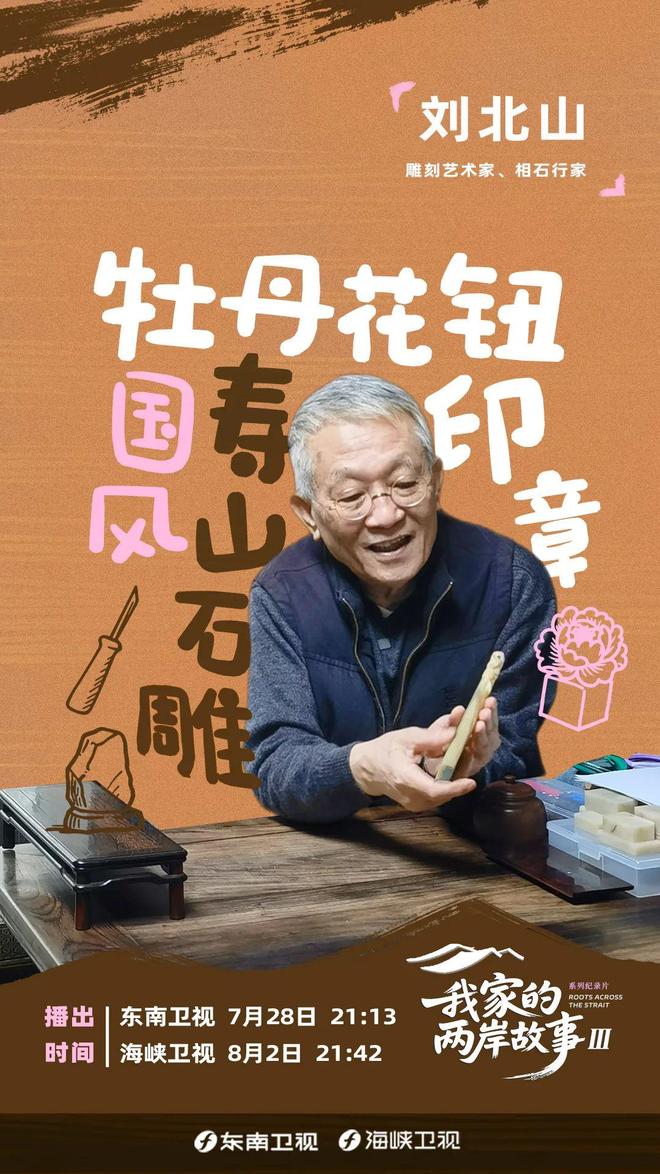

寿山石雕刻名家 刘北山

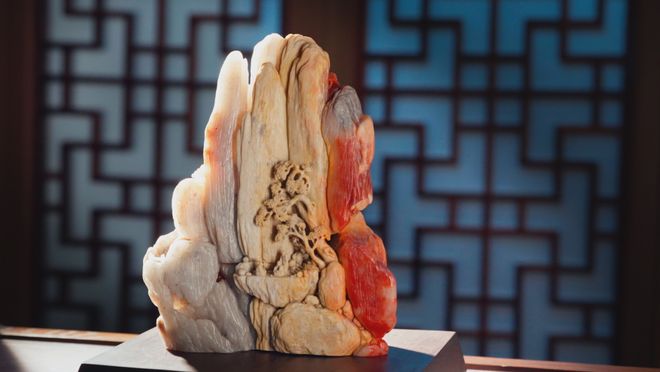

刘北山雕刻作品

出生于台湾宜兰的刘北山已在福州定居了三十多年。他深居简出,每日与刻刀和寿山石为伴。几千件匠心独运的寿山石雕,见证了他跨越海峡的寿山石人生。

小时候的刘北山住在宜兰海边,打开门,十五步就能跳进大海。他每天在沙滩上跑来跑去,造型独特的贝壳、鱼骨、石头、沙砾都是他痴迷的玩具。一次,他偶然捡到一个长得像鹿角的枯木,竟然有人出钱向他买下,这是刘北山第一次意识到造型的魅力。

后来的刘北山开始学习油画、广告美工。绘画老师的一次点拨让他受益匪浅,当时的他觉得自己技法高超,画出的作品与原物十分形似。他满心期待得到老师的褒奖,却受到了批评。刘北山第一次意识到,形似并不是全部,呼之欲出的“神”,让人一眼看到能够产生情感,才是艺术品的关键。

刘北山创作寿山石

上世纪80年代末,台湾经济腾飞,收藏之风盛行,寿山石行业也迎来了蓬勃发展,刘北山成为这一历史机遇的重要推手。

作为第一批前来大陆淘石的台商,刘北山还记得当年降落福州,从义序机场走出的兴奋心情。他四处打听寿山石相关的讯息。在刘北山眼里,寿山石就如画家的画布一般,石材无比珍贵,于是他将大量的资金都投入到买石材上。

得知寿山村是原产地,他用35万元买了两方田黄石,还结交了几位当时的雕刻师傅。那时候的刘北山一个礼拜就跑两三趟寿山村。一有石材的消息下来他就马上赶去。白天就着太阳看成色,晚上打着手电看筋肉。

看着雕刻师傅刻石,刘北山痴迷其中。不满足于传统造型雕刻的刘北山开始拿起刻刀自己摸索尝试。每一块天然的原石都有其独特的潜力,天然赋予的色带纹路,经过思考设计、雕琢磨光,都能成为独一无二的艺术品。

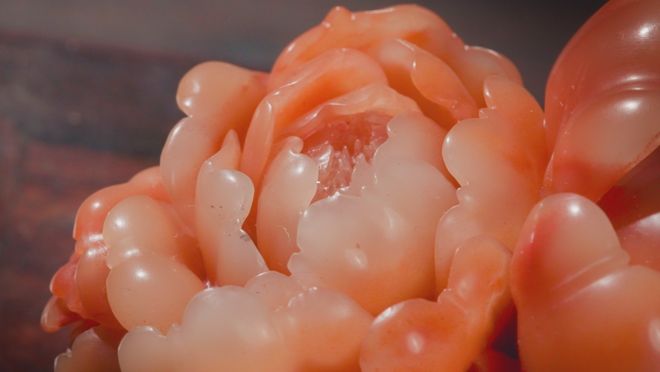

薄意、圆雕、镂空雕,刘北山不拘泥技法派别,向各路名家取法,又自出机杼,甚至自己研发刀具来实现自己的创意。他的作品,打破了传统寿山石雕的造型和想象。尤其是摇曳生姿的牡丹花钮印章,更成为了刘北山的巅峰之作。

寿山石印钮雕刻最初以古兽为主,逐渐发展至有博古图案、翎毛、鱼虫、花果、人物等多种类型,方寸之间气象万千。刘北山精研石刻、玉雕,他在书海图样中遨游,在博物馆的古籍中追寻,尤其是故宫的藏品、图谱,也成为他的灵感来源。

牡丹花钮印章

一年多前,刘北山的女儿也从台湾来到福建,从切石、锯章开始,一点点认识寿山石。如今,在网络上与全国的同好们分享石材和创作技法,是刘北山父女近年来努力耕耘的天地。刘北山坚信,只有这石材这“画纸”便宜了,想接触寿山石的年轻人们才能深入了解这让他痴迷了半辈子的石材与雕刻技艺。

刘北山雕刻作品

一方寿山石串起“石痴”刘北山的快意人生,更串起闽台两代人同样的艺术情怀与文化传承。他的故事,正是无数跨越海峡、扎根筑梦台胞的生动缩影。

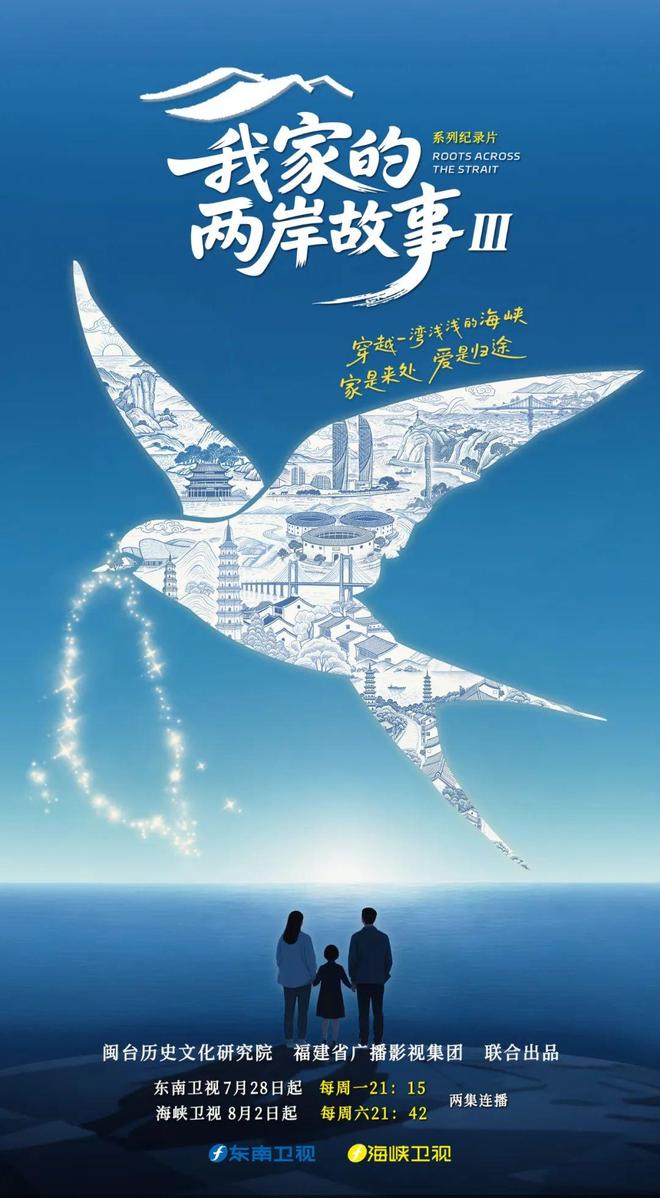

自2022年起,闽台历史文化研究院与福建省广播影视集团卫视中心共同策划拍摄的系列微纪录片《我家的两岸故事》,便将镜头对准了这些在大陆热土上奋斗的台湾同胞。我们倾听他们跨越海峡的人生回响,感受那份割舍不断的亲情与携手打拼的暖意。

走过四季更迭,《我家的两岸故事》第三季如约而至,带来了10位新朋友精彩的人生篇章。他们的身份更加多元:雕刻时光的守艺人,修复光影记忆的魔法师,扎根海岛的清华博士,仗剑天涯的剑道教练,淬炼点滴香浓的咖啡达人,传承千年信仰的妈祖义工……他们用热爱与汗水,在乡村振兴、文化传承、教育科研、基层服务等领域,书写着自己的“两岸融合故事”。

本季节目更特别携手台湾团队共同创作,以两岸视角真实记录这份跨越海峡的深情与努力,看他们如何将台湾经验融入大陆沃土,又如何从这片土地汲取养分、抓住机遇,实现个人价值与事业梦想的双丰收。

7月28日起,《我家的两岸故事》第三季温暖回归,东南卫视每周一晚21:15、海峡卫视每周六晚21:42两集连播,一起见证两岸融合发展的新亮点与新希望。

编辑 | 翁翔

主编 | 张素桂

监制 | 林凌

读完点个【在看】

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6