文|鲁北

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在中华民族抵御日本侵略者的历史进程中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物,他们以血肉之躯筑起钢铁长城,捍卫民族尊严和领土完整。

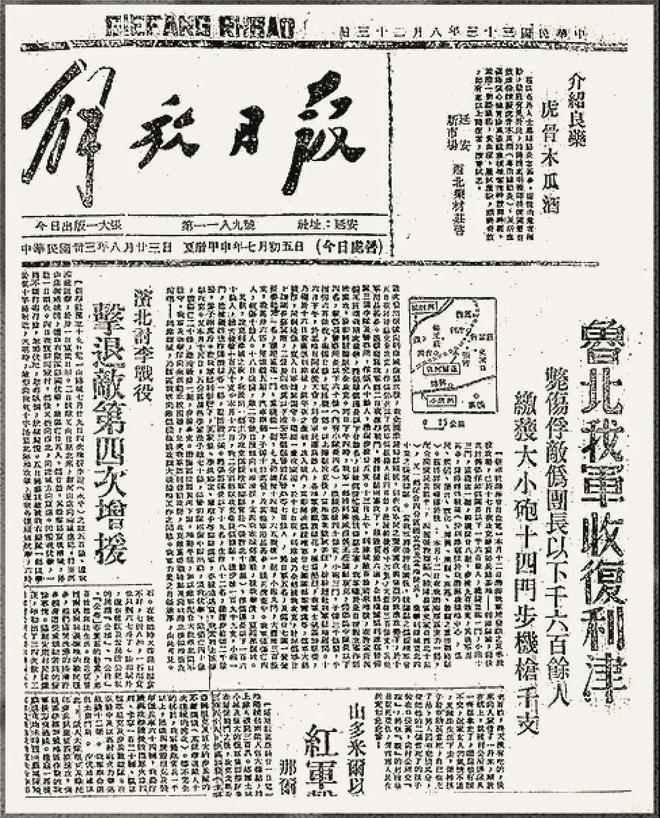

山东是抗日战争的重要战场,利津位于渤海区抗日根据地,当时是联络滨县、蒲台、广饶、沾化、博兴、惠民等地的枢纽。1944年8月18日,利津全境解放。在波澜壮阔的中国人民抗日战争中,千千万万的抗战英雄抛头颅、洒热血,为战争胜利作出了重大贡献,在利津这片热土上同样镌刻下了他们矢志不移、浴血奋战的红色印记。

1944年的8月,黄河尾闾的芦苇荡绿得发蓝。利津城的夯土城墙在烈日下泛着赭红色,宛如一位饱经沧桑的老人,默默见证着这片土地的兴衰荣辱。垛口间飘着的旗子被风吹得噼啪作响,旗角扫过城砖上的弹痕,那些深浅不一的凹痕里还嵌着去年的芦花,仿佛在诉说过往的故事。城门口的伪军斜挎着步枪,枪托在青石板上拖出刺耳的声响,他们那涣散又贪婪的目光,如同城墙根下阴暗潮湿处的菟丝子,黏糊糊地缠在挑着担子进城的百姓的包袱上,试图从中搜寻哪怕一丝一毫的油水。

城里的文昌阁飘着淡淡的檀香,那香味仿佛想要掩盖住这座城市被战火侵蚀的气息。伪团长苏冀南看着竹田大尉从北京发来的贺电。魁星楼的铜铃在风里摇晃,发出清脆却又空洞的声响,楼顶上的瞭望哨正用望远镜往南看,那里的青纱帐长得比人高,风吹过时,玉米叶的摩擦声里仿佛藏着千军万马,让人心生不安。

午夜的露水打湿了玉米叶,在叶片上闪烁着微光。杨国夫司令员的马靴踩在田埂上,惊飞了草里的蚂蚱,那蚂蚱慌乱地逃窜,似乎预感到即将到来的风暴。直属团一营的战士们正往青纱帐里搬运炸药,油纸包着的炸药块在月光下泛着蜡质的光泽。李益清连长用树枝在地上画城门的轮廓,枝梢沾着的玉米花粉落在“城门”两个字上。“爆破组跟我来”,他拍了拍爆破能手小王的肩膀。小王的手指缠着胶布,那是上次炸碉堡时被火药烧的,伤痕记录着他的英勇,也预示着即将面临的危险。

12日的夜雾刚漫过护城河,那雾如同轻纱,却又带着肃杀之气。侯王庄据点的炮楼亮起了红灯,那红灯在雾中闪烁。苏冀南的绸衫还没穿热,就被电话里的惊叫吓出了冷汗。“什么?张许也被围了?”他把茶杯往桌上一墩,茶水溅在贺电上。

井田大尉带着几十个日伪军赶到时,炮楼的枪眼里正飘出早饭的炊烟。楼顶的太阳旗被扔在地上,踩满了泥脚印,取而代之的是一面鲜艳的红旗,红得像庙里关公的脸,那是胜利与希望的象征。远处传来沉闷的炮声,那炮声一下下撞击着他的心脏,调转马头就往回跑,马屁股上挨了一枪,惊得马驮着他在田埂上歪歪扭扭地窜。

张许据点的枪声在14日午夜停了,那寂静来得突然,又让人感到一丝解脱。小王正在清点缴获的武器,步枪上的蓝钢在月光下闪着冷光。他拿起支三八枪掂了掂,枪托上刻着的樱花纹被磨得模糊不清。

16日的晚霞把利津染成了血红色。直属团一营的战士们趴在东门外的麦秸垛后,能看见城楼上的伪军正啃着西瓜,瓜皮扔下来落在护城河的水面上,荡起一圈圈涟漪,他们的悠闲与城外紧张的气氛格格不入。李益清连长看了眼怀表,表针指向七点整,和杨国夫司令员约定的时间分毫不差。“准备爆破”,他低声下令。小王抱着炸药包往城门洞爬,炸药包上盖着的麻袋沾着麦糠,在暮色里像只慢慢移动的刺猬。

“轰——”一声巨响,震落了城楼上的瓦片。李益清带着一连冲进硝烟时,城门口的伪军还没来得及反应,就被这突如其来的攻击打得晕头转向。赵衍庆连长的二连像把尖刀插进城内,刺刀挑着伪军的帽子在巷子里翻飞。三连的战士们搭人梯攀上城楼。文昌阁的铜铃在17日清晨突然哑了,仿佛它也知道这座城市即将迎来新的命运。二连的战士们冲进去时,伪兵们正往佛像后面钻,香炉被撞翻在地上,一片狼藉。西门的炮楼在下午两点挂出了白旗。

夜雨在黄昏时落下来,把城西北的日军据点浇成了泥塘。井田大尉的指挥刀插在碉堡的门框上,他缩在墙角数剩下的子弹,突然听见碉堡门被撞开的声响,看见苏冀南穿着身打补丁的百姓衣服,被两个伪军架着走进来,嘴里不停地喊着:“投降,我们投降。”

18日的朝阳把黄河染成了金河,百姓们夹道欢迎进城的八路军。杨国夫司令员的布鞋踩着青石板上的水洼,一位白发苍苍的老人抓住他的手,手里攥着张泛黄的照片,照片上是三个穿军装的年轻人,老人说:“这是我的三个儿子,都牺牲了,今天终于能告慰他们了。” 炊烟在18日的午后袅袅升起,战士们和百姓一起打扫战场。小王坐在文昌阁的门槛上,给家里写回信:“爹,娘,我们解放利津了,这里的玉米熟了,金黄金黄的,像咱家门口的那片……”护城河的水渐渐清了,能看见水底的鹅卵石和游动的小鱼,那清澈的河水象征着这座城市的新生。远处传来百姓们的歌声,那歌声混着黄河的涛声,漫过城墙,漫过青纱帐……

(作者为中国作协会员)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6