跨越千年的抢救保护 前沿科技助力文物“复活”

近年来,从纳米修复到云端存档,从修复文物的巧手良医到全天候值守的数字方舱,最前沿的科技力量已深度融入考古勘探、文物修复、活化展示的全链条。

在陕西的秦兵马俑一号坑,现场发掘的陶俑残片第一时间被送到一号坑现场保护修复实验室,这个实验室提供恒温恒湿的环境,不仅能够有效保护秦俑的彩绘,并且能够实现从出土到修复的全链条保护体系。现场应急保护实验舱的设立,使兵马俑到实验室的时间从原来的六小时缩短至现在不到一小时,大大提高了文物保护的时效性。这里不仅配备三维数据采集系统为后续研究提供准确数据,而且专家还能进行简单的紧急修复。

在完成“抢救性保护”后,一些兵马俑还会被送到彩绘实验室做精细化保护。这件历时三年、由120多件陶俑残片拼接而成的彩绘将军俑刚刚修复完成,修复团队利用最先进的彩绘加固回贴技术,通过显微镜逐层剥离脱落在土层上的彩绘,再回帖至兵马俑表面。

除此之外,考古人员还利用高精度显微技术,发现了2000多年前陶工在制作兵马俑时无意间留下的指纹痕迹,通过对已修复的40多件陶俑提取的100多枚指纹的分析比对,在陶工的年龄构成和性别比例的研究上取得了突破性进展。

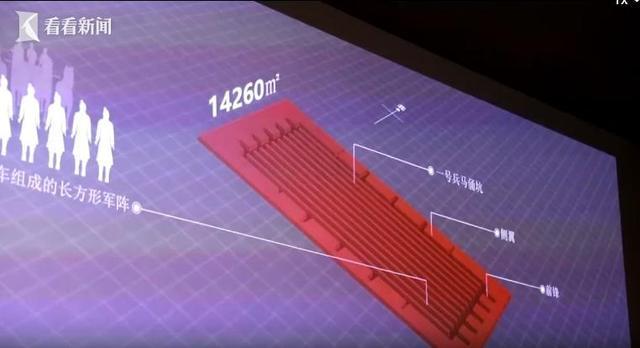

不仅是考古发掘和保护修复,新科技手段同样应用到了文物的陈列展示中。在秦始皇帝陵博物院陈列展厅内,一块与多媒体信息技术完美融合的沙盘吸引了众多游客驻足观赏。

近日,陕西历史博物馆的“唐韩休墓壁画保护性迁移及修复项目”从全国申报的58个项目中脱颖而出,首次问鼎“全国文物修复案例宣传展示活动十佳项目”。

从2014年起,文保人员利用十年时间成功对唐代韩休墓21幅、45.17平方米的精美壁画进行了异地迁移保护修复。正在陕历博“壁上丹青 盛唐气象—唐韩休墓壁画考古发掘与保护展”中展出的《玄武图》,壁画填补部分与本体颜色和谐、主次分明,整体艺术性和真实性得到充分呈现。

编辑: 张艳艳 实习编辑:陈可涵

责编: 金涛

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6