封面新闻记者 徐语杨

人病了看医生,通过治疗得以康复;文物“病”了照样要看医生,通过前沿的文物修复技术恢复其本来样貌。这些妙手回春的“文物医生”就是文物修复师,他们不是悬壶济世的医者,却同样怀揣着对“生命”的敬畏;他们手中没有手术刀,却用毛刷、镊子和更精密的仪器守护着文明的生命线。

七月初,第二届全国文物行业职业技能大赛在四川泸州决出胜负,文物修复师们在金属、陶瓷、纸张书画、木作等各赛道发挥出了优异的水准。四川省文物考古研究院的文物修复师任俊锋在比赛中面对的是一件汉代青铜方壶,最终他以精湛的技术斩获了金属文物修复师项目一等奖。

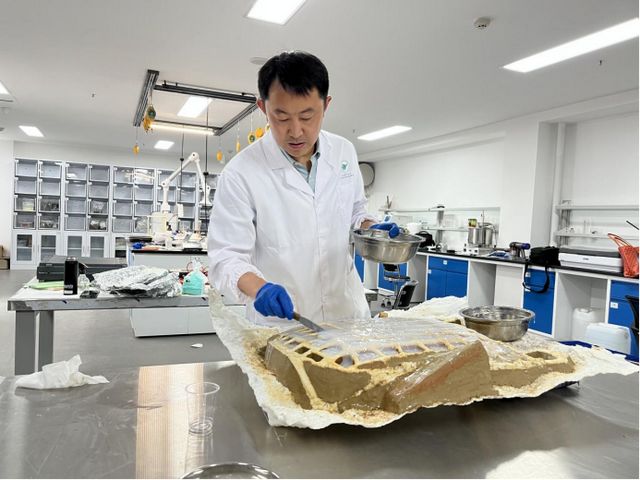

任俊锋正在清理三星堆出土青铜瓿(图据受访者)

第二届全国文物行业职业技能大赛,任俊锋斩获金属文物修复项目一等奖(图据大赛组委会)

从“手工少年”到“文物医生”

15年深耕文物“手术台”

任俊锋从小就痴迷手工,动手能力极强。他是80后,小的时候没有丰富的玩具,他就自己动手做,小到陀螺大到推车,没有他不会做的东西。久而久之,许多小朋友也爱跟着他玩,任俊锋也收获了满满的成就感,让他更热爱这项兴趣。

长大后,喜爱传统文化的任俊锋立志要进入文物修复行业。2010年,他开始师从我国著名青铜器修复专家杨晓邬,如今已经在这个领域深耕15年之久。任俊锋说,刚入行那几年不比现在,文物修复主要还是纯靠手。“尤其是面对不同的器物,有些工具不通用,你就需要制作更合适更称手的工具。”正是这种日复一日,练就了任俊锋的一身本领。于他而言,文物修复是一场漫长的修行,既要磨技艺,更要磨耐性。

许多著名的考古遗址现场都有任俊锋的身影。2020年初,他参与江口沉银遗址考古发掘,在当时紧张的环境与压力下,他与团队高效协作,保护清理各类出水文物5000余件(套),如期完成汛期前的文物保护任务。此后不久,三星堆3-8号祭祀坑考古发掘拉开帷幕,任俊锋又迅速投入到三星堆发掘一线,一待就是三年。

任俊锋在为三星堆青铜网格形器制作“软猬甲”(图据受访者)

三星堆遗址发掘出许多象牙,但象牙极其脆弱,容易碎裂变形。为此,任俊锋参与探索并应用“高分子绷带固形保护兜底翻转技术”,为70段象牙的成功提取作出了关键贡献。还有那些珍贵的青铜器,在任俊锋和团队的共同努力下,创新采用“三维扫描+1∶1建模+3D打印+量身定制硅胶模”的综合方案,最终实现青铜器出土离坑零损坏。

尤其在5号坑内,有一批极其珍贵且脆弱的金饰、象牙雕件、玉石器及炭泥化纺织物,任俊锋在操作空间不足1平方米的苛刻条件下,成功将3平方米还多的遗迹层整体切割搬迁到实验室,为三星堆考古发掘工作保驾护航。

不仅要有经验,也要懂前沿科技。任俊锋告诉记者,虽然行业是完全不同的,但他们面对文物,与医生做手术大同小异。“我们现在会用到非常多尖端的技术,例如给文物打CT。有些文物出土时是和周边的环境整体打包出土的,我们就需要先给它们照个CT,看下里面到底是什么情况,才能进行下一步的‘手术’方案。”他解释道,因为文物是不可再生资源,所以在每一次“手术”时他都希望尽力做到零出错。

“当然,很多工作其实都是大家一起做的,我只不过是其中一分子而已。”任俊锋向记者说道。

参赛中的任俊锋(图据大赛组委会)

“爸爸来了都能修好”

他是家人朋友中的“手工超人”

文物修复的比赛对任俊锋而言其实和真正工作中的修复并无不同,只是在比赛中,规定了时间,修复的时候容错率更低,需要更专注去完成。他认为,比赛不仅是对自己技能的一次检验,也能通过大家的积极参与,助力文物修复人才的培养,尤其是对青年文物修复人才的选拔。

任俊锋向记者介绍,如今国内许多高校都开设了文物保护的学科,这几年传统文化深受年轻人喜爱,进入到考古文博领域学习专业知识的年轻人也越来越多。尽管如此,文物修复是一个既要专业理论知识也要长期实践经验的工作,他深有感触,培养一个优秀的文物修复师是一个漫长的过程,这也与“医生”类似,理论和经验缺一不可。

“所以要说难点,目前暂时还是会感觉青年人才不够,我们还需要大力培养。尤其是学校的理论知识要彻底与修复实践融合,还需要大量经验,需要锻炼对文物的敬畏之心,因此培养周期还是很长的。”任俊锋坦言,正是因为如此,他们团队偶尔会感觉用人紧张,忙不过来的时候,就只能先把时间腾给“高危病人”,而那些“感冒咳嗽”的“轻症病人”往往就只能等一等。

作为优秀的文物修复师,任俊锋在工作之外,也是家人朋友中的修理高手。尤其是对他的两个孩子而言,世界上就没有爸爸不会“修”的东西。

任俊锋向记者讲述了多年前一个有趣的故事:一次,家人外出避暑,老人计划打麻将,麻将机却意外不能用了。老人们都急坏了,任俊锋的女儿却丝毫不担心,只说“过两天爸爸回来了就能修好”。

任俊锋讲到此处忍俊不禁,不管是家人还是朋友,大家都默认他“手艺”高超。“以前有句话说,做文物修复的,家里可能就没有一个新物件,因为什么坏了都能修修补补继续用。”任俊锋直言,文物修复师大多对手工满怀热情,也善于琢磨,因此才会给身边的人留下这样的印象。

一通百通,这大概就是文物修复师的匠心,干一行,爱一行。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6