谭金土老照片收藏馆里的抗战档案珍品

——浙大龙泉分校迁校实录与日军鼠疫暴行的血色见证

□ 李铮浈

苏州山塘街的谭金土老照片收藏馆中,藏有数万帧历史影像与诸多未刊文献,为近现代史研究之重要凭依。今年6月,馆内发现一份日记残页,书于诗文杂钞与《经济学浅说》备课笔记背面。其扉页钢笔字迹清晰可辨,“浙大分校时因浙赣战事,因此于六月间大考,准备迁校。本地学生均回家,陷区学生只得随校方迁移。卅三、十补注”。这段写于1944年的补注(日记成稿两载后),倏然将人带回1942年那个炮火弥天的盛夏。

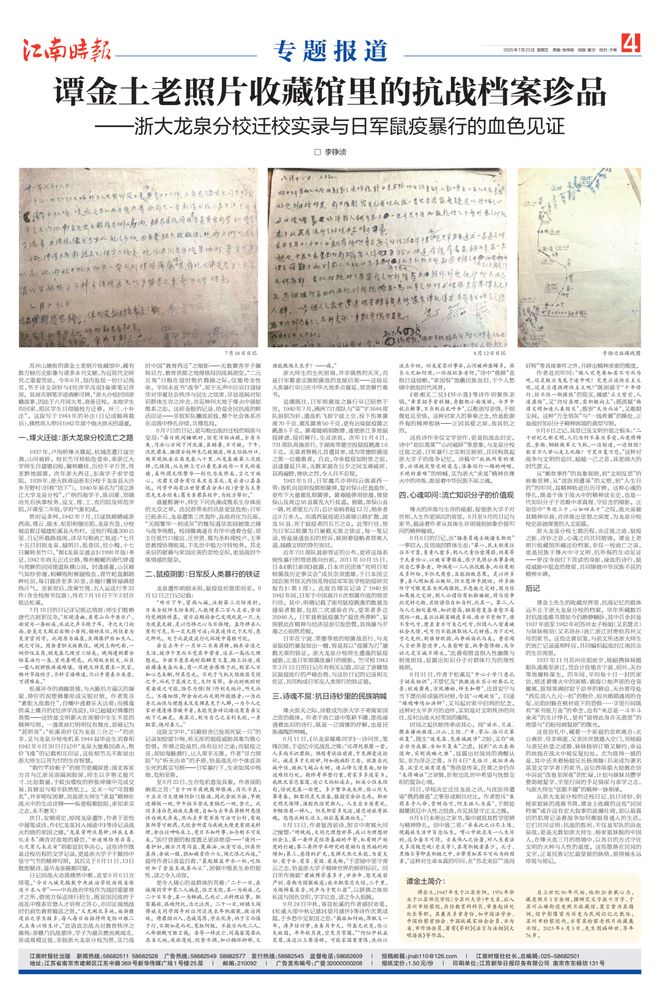

7月18日日记

一、烽火迁徙:浙大龙泉分校流亡之路

1937年,卢沟桥烽火骤起,杭城迭遭日寇空袭,山河破碎。校长竺可桢临危受命,率浙江大学师生自建德启程,辗转赣桂,历经千辛万苦,终至黔地湄潭。次年浙大西迁,东南学子求学受阻。1939年,浙大获准设浙东分校于龙泉县大沙乡芳野村(旧称“坊下”)。1940年易名为“国立浙江大学龙泉分校”,广纳四海学子,陈训慈、郑晓沧先后执掌校务,设文、理、工、农四院及师范学院,开课至二年级,学府气象初成。

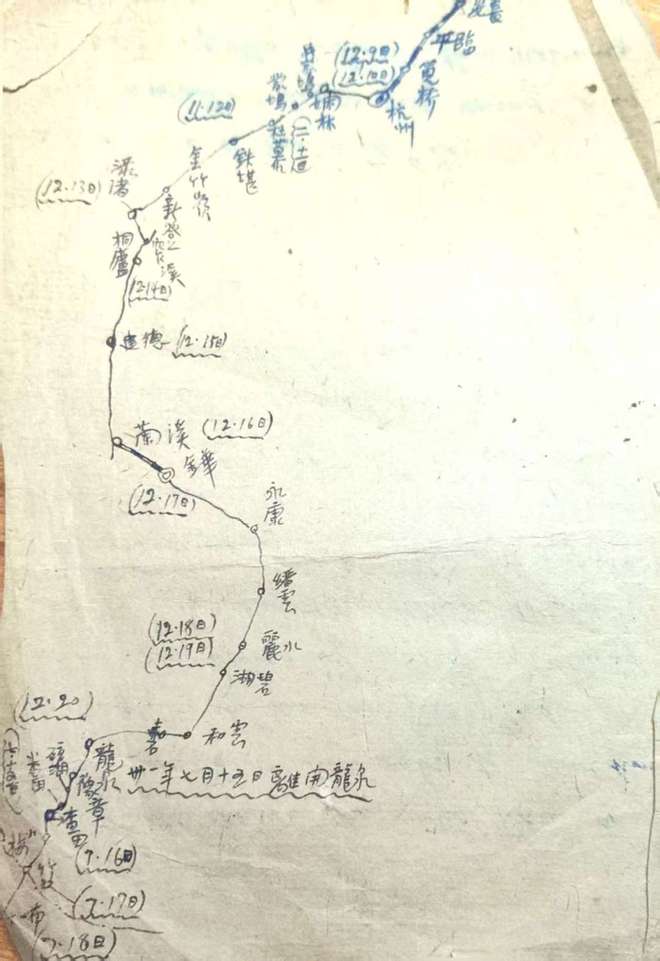

然时运多舛,1942年7月,日寇铁蹄踏破浙西南,缙云、丽水、松阳相继沦陷,龙泉告急,分校被迫暂迁福建松溪县大布村。迁校行程逾200公里,日记所载路线图,详尽勾勒流亡轨迹:“七月十五日泪别龙泉,越明日,抵查田,经小梅,十七日辗转至竹口。”据《龙泉交通志》(1998年版)考证,1942年尚无正式公路,唯有蜿蜒的清代驿道与荒僻的民间便道纵横山间。时逢盛夏,山区瘴气如纱弥漫,蚂蟥吸附裤腿吸血,青竹蛇盘踞路畔吐信,每日跋涉至多30里,步履行囊皆浸满湿热汗气。至新窑后,改乘竹筏,五人运送行李32件(含全校图书仪器),终在7月18日下午2时许抵达松溪。

7月18日的日记详记抵达情景:师生们暂栖唐代古刹罗汉寺。“环境清幽,虽有山而平原亦广,面前为一条松溪,水流之声不绝于耳。寺之大门向南,余觅定大殿后右侧小房间,铺好床位,同住者为吴寅官同学。此间原为漏屋,且偶像俨然如生人,视之可怕。因余素胆大故敢住。晚间上街吃面,一碗价仅五角,较龙泉已便宜三倍矣。晚陶建弼君分给菜油灯一盏,室内甚明亮。此间蚊虫较大,而且一蜇人则肿胀痒痛难堪。傍晚又伴吴君至一民家,购竹竿挂帐子,不料言语难通,只以手势表示来意,可谓难矣。”

松溪环寺的清幽景致,与大殿后方逼仄的漏屋、狰狞的泥塑佛像形成尖锐对照。作者笑言“素胆大故敢住”,自嘲中透着乐天达观;而佛龛供桌上摊开的《经济学浅说》,早已超越对佛像的畏惧——这恰是文明薪火在困顿中生生不息的精神写照。一盏菜油灯明明仅有微光,却被记为“甚明亮”;“松溪面价仅为龙泉三分之一”的庆幸,又与龙泉分校电机系1944届毕业生刘春和1942年6月30日日记中“龙泉大量难民涌入,物价飞涨”的记载相互印证,这些细节无不彰显出浙大师生以苦为甘的生存智慧。

“购竹竿挂帐子”的细节更藏深意:闽北客家方言与江浙吴语隔阂较深,师生以手势丈量尺寸、比划数量,于蚊虫噬咬的肿胀痒痛中完成交易,其窘迫与艰辛跃然纸上。文末一句“可谓难矣”,并非嗟叹困窘,而是浙大师生“求是”精神在战火中的生动诠释——纵使艰难险阻,求知求实之志,永不磨灭!

次日,安顿甫定,惊闻龙泉遭炸,作者于悲怆中援笔成诗,作《忆龙泉》《入闽途中》等诗记录战火灼烧的家国之痛。“龙泉芳野庆恩钟,伴我支离忆去冬”满含对故地的眷恋,“世途艰险原非易,七尺男儿未应安”则彰显抗争决心。这些诗作既是迁校历程的文学记录,更是浙大学子于颠沛中坚守气节的精神写照。其后又于8月11日、13日数度赋诗,遥吊龙泉罹难同窗。

日记因战火动荡倏然中断,直至8月6日方续笔。“今日入城见报载中央政治学校由闽省保送十名入学”——中央政治学校作为战时重要育才之所,借地方保送续行招生,既显国民政府于战乱中维系官僚人才培育之苦心,亦印证闽地战时仍肩负教育输送之责。“又见闽北多地,由浙赣退出之学生极多,每人每日由招待所发给口粮二元五角以维生计。”此语直击战火对教育秩序之摧残:浙赣乃抗战要冲,学子为避兵燹流离闽北,形成规模迁徙,非独浙大龙泉分校为然,实乃战时中国“教育西迁”之缩影——无数黉舍学子辗转后方,教育资源之地理格局因战祸剧变。“二元五角”日粮在彼时物价腾踊之际,仅能苟全性命。字间未直书“战争”,却于无声中泣诉日寇侵华对华夏社会秩序与民生之戕害,尽显战祸对知识群体生存之冲击,亦见神州大地于烽火中强韧维系之态。这碎金般的记录,恰是全民抗战的鲜活印证——非独军队鏖战前线,整个社会体系亦在动荡中挣扎存续,共撑危局。

8月7日的日记,更勾勒出战时迁校的艰困与变局:“每日晚间睡眠时,恒觉污垢油腻,全身不爽,乃决心日间下河洗澡,虽酷暑,不可缺。下午,沈民君来,据谓全校师生已致撤退,郑主任抵竹口,敌军现抵赤石离龙泉八十里,而龙泉被第三次投弹,已烧毁,从大桥上可以看见县政府一片瓦砾废墟,真所谓无限繁华一刹化为灰烬矣,言之可痛心。沈君又谓余有信来且自苏北,发出者心甚喜悦。同学中尚有汪世贤君在分共(校)食堂与王季思先生办结束;葛为圣君在校中,为校方帮忙。”

盛夏酷暑中,师生下河洗澡成维系生存体面的无奈之举。沈民君带来的讯息更显危殆:日军已抵赤石,龙泉遭第三次轰炸,县政府化为瓦砾,“无限繁华一刹成灰”的慨叹道尽故园被毁之痛与战争残酷。校园撤离遂在有序中透着仓促:郑主任抵竹口接应,汪世贤、葛为圣料理校产,王季思教授协理收尾,于乱世中勉力守持校务。苏北来信的慰藉与家国沦丧的悲怆交织,更显战时个体情感的复杂。

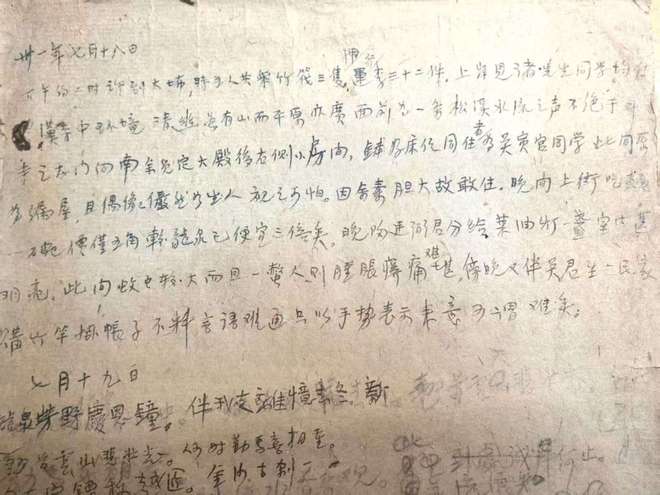

8月12日日记

二、鼠疫阴影:日军反人类暴行的铁证

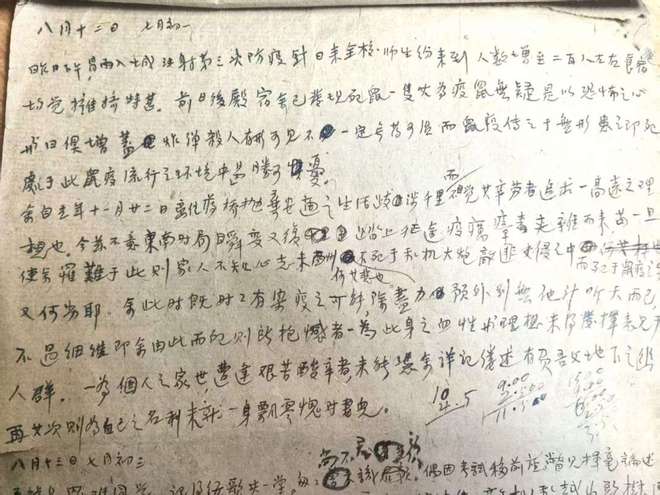

龙泉遭炸硝烟未弭,鼠疫疫疠旋即而至。8月12日之日记记载:

“昨日下午,冒雨入城,注射第三次防疫针。日来全校师生纷来到,人数增至二百人左右,食宿均觉拥挤特甚。前日后殿宿舍已发现死鼠一只,大为疫鼠无疑,是以恐怖之心与日俱增。盖炸弹杀人有形可见,不一定无药可治;而鼠疫传之于无形,患之即死。处于此鼠疫流行之环境中曷胜可忧。

余自去年十一月廿二日离蒋桥,抛弃安适之生活,跋涉千里而不觉其辛劳者,追求一高远之理想也。今兹不意东南时局瞬变又复,踏上征途,疫疠瘴毒夹杂而来,苟一旦使余罹难于此,则家人不知心志未酬,何其悲也。不死于飞机大炮敌匪交侵之中,而死于鼠疫之灾,又何劣耶。余此时既时时有染疫之可能,除尽力预(防)外别无他计,听天而已。不遇细维,即余由此而死则所抱憾者:一为此身之血性与理想未及发挥表见于人群,一为个人之家世遭逢艰苦酸辛者,未能凭余详记缕述有负吾父地下之幽灵。再其次,则为自己之名利未就,一身飘零,愧对妻儿。”

这段文字中,“后殿宿舍已发现死鼠一只”的记录如惊雷乍响,将无形的鼠疫威胁具象为锥心恐惧。炸弹之险虽烈,尚有应对之途;而鼠疫之恶,却如鬼魅潜行,让人束手无策。作者“尽力预防”与“听天由命”的矛盾,恰是战乱中个体直面生死的真实写照——日军暴行下,生命如风中残烛,危殆至斯。

至8月23日,生存危机愈发具象。作者深陷痢疾之苦:“自十四日夜晚腹部胀痛,消化不良。十五日乃大便频仍肛门胀痛,因此食欲不振,早晚进稀饭一碗,中午恒不食或煮锅巴一碗,食之。此泻多清白色粘液无粪便,自知与去年在蒋桥所患慢性白痢无异矣,然而去岁有军医可治可打针,有赵医师等可配药,凡饮食所需与夜晚大便更有琨美料理,余往往呻吟床上,竟日不知外事,如今则不可及矣。”医疗资源的极度匮乏更添绝望——“请问一看护妇,据云只有泻盐、蓖麻油、血清可治,但其价甚昂,余欲一服,孰知被索价六七,闻之恨之而返。”最终作者以食盐自救,“晨起服盐开水一杯,吃饭时加了食盐至咸甚而止”,困顿中维系生命的韧性,读之令人动容。

更令人痛心的是群体的苦难:“二十一日,在城闻同学中有二人病危,住卫生院,其一为痢疾,已二十日不食,其一为肺病,已死亡,正料理后事。飘零羁旅,孤魂何托,为之泣然。二十一日,回镇又闻傅斌炎同学因午时往河边洗衣卒倒溺毙,救治罔效。傅君绍兴人,忠诚笃厚,学业优异,讷于言而慎于行,不期如是而死,冤枉何极。不数日而死二人,人命微贱可胜言哉。吾等一样流亡,同属客寓居此恶劣之地,疫疠漫延,饮食不调,加以胸怀抑郁,又谁能敢保久长乎?——痛。”

浙大师生的生死困境,并非偶然的天灾,而是日军蓄意实施细菌战的直接后果——这场反人类暴行早已在中华大地多点蔓延,罪恶罄竹难书。

追溯既往,日军细菌战之暴行早已昭然于世。1940年7月,满洲731部队与“荣”字1644部队狼狈为奸,遣战机飞掠宁波上空,投下伤寒菌液70千克、霍乱菌液50千克,更有沾染鼠疫菌之跳蚤5千克。菌毒随硝烟散播,遂使浙江多地鼠疫肆虐,疫疠横行,生灵涂炭。次年11月4日,731部队再施恶行,于湖南常德空投鼠疫跳蚤1.6千克。无辜者蔡桃儿首遭其害,成为常德细菌战之第一位罹难者。自此,夺命瘟疫如附骨之疽,迅速蔓延开来,无数家庭在旦夕之间支离破碎,哀鸿遍野,惨状之烈,令人目不忍视。

1942年5月,日军魔爪亦伸向云南滇西一带:敌机向昆明投掷细菌弹,复对保山狂轰滥炸,更布下大量霍乱细菌弹。菌毒随弹雨弥漫,致使保山及周边58县霍乱大行其道。据载,单保山县一隅,死者便五六万;总计染病者超12万,殒命者达9万余人。而滇西鼠疫更沿滇缅公路扩散,波及16县,死于鼠疫者四五万之众。此等行径,皆为日军以细菌为刃屠戮无辜之铁证,每一笔记录,皆是浸透血泪的控诉,映照着侵略者背离人道、践踏文明的狰狞面目。

近年731部队最新罪证的公布,更将这场系统性暴行的罪恶推向台前。2011年10月15日,日本《朝日新闻》披露,日本市民团体“究明日军细菌战历史事实会”成员奈须重雄,于日本国立国会图书馆关西馆觅得《陆军军医学校防疫研究报告》(第1部)。此报告翔实记录了1940到1942年间,日军于中国展开6次细菌作战的罪恶行径。其中,明确记载了使用鼠疫跳蚤的数量及感染者数据,包括二次感染在内,受害者多达25946人。日军竟称鼠疫菌为“最优秀弹种”,妄图借此在精神与经济层面引发恐慌,其残暴与歹毒之心昭然若揭。

日军在宁波、常德等地的细菌战恶行,与龙泉鼠疫的暴发如出一辙,皆是其以“疫菌为刃”屠戮无辜的铁证。浙大龙泉分校师生遭遇的鼠疫威胁,正是日军细菌战暴行的缩影。竺可桢1943年3月13日的日记亦有相关记载,印证了浙赣地区鼠疫流行的严峻态势,与这份日记的记录相互佐证,共同构成日军反人类罪行的铁证链。

三、诗魂不屈:抗日诗钞里的民族呐喊

烽火弥天之际,诗歌成为浙大学子寄寓家国之思的载体。作者于流亡途中笔耕不辍,那些浸透着血泪的诗行,既是一己情愫的纾解,也是民族魂魄的呐喊。

8月11日,《吊龙泉罹难同学》一诗问世,笔锋沉郁,于追忆中见战乱之殇:“记得纥歌聚一堂,人多尚不识君颜。偶因考试临前座,乍见挥毫述论忙。诚是多才天欲妒,何如抱病卧兰房。就医自此城中住,敌机飞越山头树。连山烽火漫东南,纷纷逃难经行处。期终考毕整行囊,有家多多返家乡。我既无家悲客寓,逃亡又向松溪去。松溪小住未经旬,惊说龙泉一炬焚。多少繁华成灰烬,伤心烈火葬青春。飘零同是天涯客,报国空余壮志存。斯世文明无保障,满腔热泪哭斯人。人生自古原有死,巾帼须眉一样人。但见邦家多厄运,堪悲逆旅寄孤魂。悠悠云树天边立,劫后蒿莱满地生。”

8月13日,作者复改前诗,附言中寄寓大同之憧憬:“昨晚起,大同之理想世界,我以为理想好社会上,第一要件是经济基础的平等,私有财产制度的打破;第二要件学术研究的奖励与自然福利的增加;第三,感情的扩充,发挥天然之本能,为爱夫妇、爱子女、爱家、爱国、爱美物。”于悲恸中坚守青云之志,恰是浙大学子精神世界的鲜明标识。同日所作挽联“君诚博学喜多才,廿余年,想见庭前严训,每期为国驱敌寇;我亦飘零悲失怙,三千里,为闻帏幕哀音,同声与子哭仁翁”,以骈偶之体将私谊与国仇交织,字字泣血,读之令人扼腕。

9月24日中秋,客居松溪的作者感时命笔,《松溪大部中秋记感》《望月感怀》等诗作次第成篇,于乡愁中见家国之思:“羁旅知何地,萍飘又一年。涛声惊旧梦,虫奏月中天。作客无欢笑,伤心失故园。年年秋月夜,空见月常圆。”“何似中秋益笑眉,溪边江上赛清辉。可能家国重重恨,洗向江流去不回。旧友星零旧事非,山河破碎兽蹄多。昂长七尺知何用,一任蹉跎奈老何。”诗中“兽蹄”直指日寇侵略,“家国恨”饱蘸民族血泪,于个人愁绪中勃发时代风骨。

《寄湘关二兄》《怀小莲》等诗作则聚焦亲情。“牵裳招手索糕糖,身躯肥小面庞娇。今岁中秋应解事,不当别后乱呼爷”,以稚语写亲情,于细微处见至情。这种对家人的拳拳之念,恰是抵御外侮的精神根脉——正因其爱之深,故其抗之烈。

这些诗作非仅文学创作,更是抗战血泪史。诗中“劫后蒿莱”“山河破碎”等意象,与龙泉分校迁徙之迹、日军暴行之实相互映照,共同构筑起浙大学子的战争记忆。诗稿中“抗抵所有的艰苦,必须抱定坚定的意志,准备经行一路的崎岖,不绝的磨难”的呐喊,实为浙大“求是”精神在烽火中的淬炼,彰显着中华民族不屈之魂。

手绘迁址路线图

四、心魂叩问:流亡知识分子的价值观

烽火的淬炼与生存的砥砺,促使浙大学子对世相、人生作更深沉的省思。8月至9月的日记与家书,载录着作者从具体生存困境到抽象价值叩问的精神履痕。

8月8日的日记,由“膳委员遁去致诸生断炊”一事切入,反思战时群体生态:“第一,民主制度往往不可靠,负责人愈多,则人之责任愈薄弱,结果等于无责任心,以致百事俱废,很少见将公共事务视同自己事务者。即偶有一二人热忱服务,而结果则反多纠纷,不但无奖誉,且能招致恶果。是以许多事,吾人明知其必败坏,但不愿伸手挽回。许多物件宁可眼见其为风雨摧毁,不愿致之完好,因为你如果致之完好,则人必谓你有私取嫌疑,将与你争此完好之物,且毁谤你自私自利,此其一。第二,人与人之相处最难,知识愈高,脑筋愈复杂者愈不易团结一致,盖往往疑窦顾虑多端,谁亦不肯相下,谁不肯吃亏,戆直者亦可自己吃亏,但因人人皆看破社会无情,吃亏仍不能换取他人之好感,为下次吃亏之先例,则谁甘软弱,而争端由此与矣。昔尝闻人言世界愈进步,人类愈野蛮,战争愈惨酷,及今证之是言诚不谬也。”此番观察直指人性幽微与制度困局,显露出知识分子对群体行为的理性烛照。

8月31日,作者于松溪见“中心小学门悬孔子诞辰标识”,不禁忆及“执教涟水实小时祭孔之景:秋庭萧爽,凉风拂袂,师生和穆”,往昔安宁与当下漂泊形成强烈对照,令其“心魂欲坠”。归途“雄鸡啼鸣如洪钟”,又勾起对家中旧鸡的忆念。这种对太平岁月的追怀,实则是对文明秩序的向往,反衬出战火对常居的摧残。

时局之起伏始终牵动其心。闻“丽水、兰溪、衢县诸地敌退,江山、上饶、广丰、常山、临川次第收复”,既生“返龙泉、免连城跋涉”之盼,又存“敌去非为我驱,安知不复来”之虑。其析“此次表面退却,实则战略之胜”,显露出对战局的清醒认知,非为浮泛之喜。9月4日“克临川、敌拟弃南昌、汉宜之敌有退意”等消息传来,狂喜之余仍存“未得确证”之审慎,折射出乱世中希望与忧惧交织的复杂心境。

同日,学校决定迁往龙泉之讯,与沈医师遭诬“携药潜逃”之事形成刺目对比。作者怒斥“医药系乎人命,贪财尚可,何至诬人为盗”,于细处揭橥困厄中人性之扭曲,亦见其坚守正义之操。

9月4日未寄出之家书,集中展现其哲学思辨与精神挣扎。信中致二哥:“弟来此之以尽上陈,现羁旅生活中百念丛生。喟心中欲求及一人生目的,迄今杳不可得。古来伟人之论著,对人生看法大多消极悲观(老庄等),其有积极者甚少。孔子、黑格尔等即在积极之中,亦带有知其不可而为的因素。”这种对生命本真的叩问,在“苏北来信”“战局好转”等具体事件之外,开辟出精神求索的维度。

作者进而叩问:“做人究竟要知其不可而为呢,还是疑应曳尾于途中呢?究竟应谈快乐主义呢,还是应遵循理性主义呢?”既困惑于“十年修行,经不住一朝摧毁”的现实,痛感“正义皆空,人道虚伪”,又“仍信真理,需积极向上”;既质疑“物质文明加速人类毁灭”,推崇“无为而治”,又难脱尘网。这种“万念俱灰”与“一线希冀”的撕扯,正是战时知识分子精神困境的典型写照。

9月6日之记,其思已及文明价值之根本:“二十世纪之新文明,人们为何不善为享受,而竞将棉花、食物、钢铁做军火飞机,一边制造,一边销毁?数百万人甘心走上死路?可笑亦复可悲。”这种对战争与文明的追问,超越一己之悲,具更阔大的时代意义。

从“断炊事件”的具象观照,到“文明反思”的抽象思辨,从“沈医师遭诬”的义愤,到“人生目的”的叩问,其精神轨迹历历可辨。这种心魂的挣扎,既是个体于战火中的精神成长史,也是一代知识分子于苦难中求真理、守信念的缩影。正如信中“年近三十,心如四五十”之叹,战火虽催其精神早衰,亦淬炼出思想之深度,为龙泉分校校史添就厚重的人文底蕴。

浙大龙泉分校七载历程,由迁徙之迹、鼠疫之影、诗钞之音、心魂之问共同熔铸。谭金土老照片收藏馆所藏这份档案,非仅一校流亡之录,更是民族于烽火中守文明、抗外侮的生动见证——罗汉寺油灯下苦读的身影,浸血的诗行,鼠疫威胁中挺直的脊梁,共同铸就中华民族不屈的精神丰碑。

后记

谭金土先生的收藏世界里,抗战记忆的载体远不止于浙大龙泉分校的档案。早年所藏数百封抗战逃难书简如今仍静静躺卧,其中百余封是1937年底至1942年初苏州女子杨媗(又名慧贞)与妹妹杨培(又名培孙)流亡浙江时寄给苏州父母的家书。这些泛黄信笺,与前文所述浙大师生的流亡记录遥相呼应,共同编织起战时江南民众的生存图景。

1937年11月苏州沦陷前夕,杨媗携妹妹随船队逃难至浙江,凭会计技能在宁波、绍兴、天台等地辗转谋生。四年间,平均每十日一封的家信,细述着烽火中的困顿:镇海口炮声里的仓皇撤离、旅馆客满时宿于凉亭的窘迫、天台寄母处“西瓜须八九元一担”的物价、绍兴婚期遇雨的仓促、沦陷时躲在棺材底下的恐惧……字里行间既有“家书抵万金”的牵念,也有“米总是一斗半斗籴来”的生计挣扎,更有“留得此身亦无意思”的绝望与“仍盼母病复原”的微光。

这些信札中,藏着一个家庭的悲欢离合:太公离世、母亲病逝、父亲厌世欲遁入空门,而杨媗与表兄孙受之成婚、妹妹杨培订婚又解约,命运的丝线在战火中被反复拉扯。尤为值得一提的是,其中还夹着杨媗兄长杨周翰(后来成为著名英美文学学者)的家书,这位西南联大助教在信中诉说“改卷至深夜”的忙碌,计划与妹妹共攒学费助她复学,字里行间的手足情深与求学之志,与浙大师生“弦歌不辍”的精神一脉相承。

从浙大龙泉分校的迁校日记、抗日诗钞,到杨家姐妹的逃难书简,谭金土收藏的这些“民间档案”或许没有宏大叙事的波澜壮阔,却以最真切的肌理记录着战争如何撕裂普通人的生活。它们共同证明:抗战的胜利,不仅是军队的浴血奋战,更是无数如浙大师生、杨家姐妹般的中国人,在烽火连三月的绝境中,以各自的方式守住文明的火种与人性的温度。这些散落在民间的文字,正是民族记忆最坚韧的脉络,值得被永远珍视与铭记。

谭金土简介:

谭金土,1947年生于江苏丹阳。1976年毕业于江苏师范学院(今苏州大学)中文系,后入苏州市检察院,历任教育科科长、审查起诉处处长等职。其兼具多重身份,如中国法学会、中国检察官协会、中国收藏家协会会员,亦为省、市作协会员,著有《茅针》《法言与法相》《大明海医》等作品。

自上世纪90年代始,他积20余载心力,藏老照片5万余帧,撰研究文字数十万字,于苏州山塘街设老照片收藏馆,莫言曾为其题词,馆中影像皆为历史与民间记忆之载体。苏州市检察院内,亦有其检察老照片收藏展示馆。2023年6月5日,先生因病辞世,享年76岁。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6