韩瑞锋:绘画于我而言就是生活的修行

韩瑞锋

Han Ruifeng

韩瑞锋,自小临习中国画,后拜山水名家杨长槐先生为师,并随陈氏太极拳第十二代传人翟大闽先生练习太极拳及内功心法。硕士毕业于首都师大美术学院董仲恂中国画山水工作室。曾任职于中科院自动化所科学艺术中心,并曾在中国戏曲学院、中国传媒大学等从事视觉艺术、绘画等教学工作。

编者按:

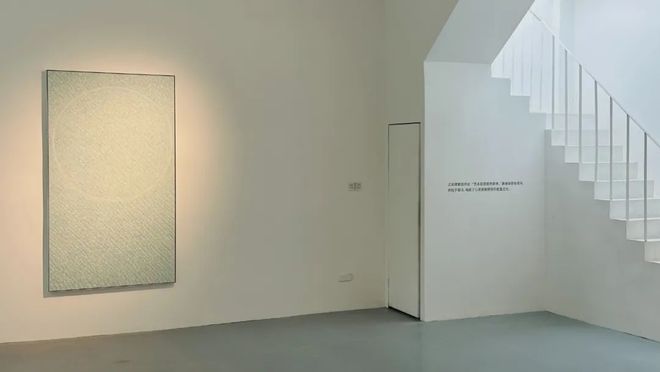

在798艺术区悬浮空间举办的“能量皴法”展览中,艺术家韩瑞锋以笔为径,在宣纸间构筑起一片静谧的能量场。他的创作从传统水墨的根基出发,而与太极的习练、心性的体悟融为一体,以具身性的重复劳作,勾勒层层平笔,以当代的视角重新诠释皴法的尺度与留白的呼吸。那些深浅不一的蓝调,是时间沉淀而成的温润釉色;而那些缓慢累积而成的笔触,则是修炼心性的实证痕迹。

韩瑞锋艺术实践中的精神内核,或许正在于那份对抗浮躁时代的定力。他以慢制快,以静制动,在每一笔的匀速行进中,将瞬间的光影延展为时间的绵延。这种创作超越形式的探索,成为生命修行的显影,传递出那运笔深处,一份不疾不徐的澄明。

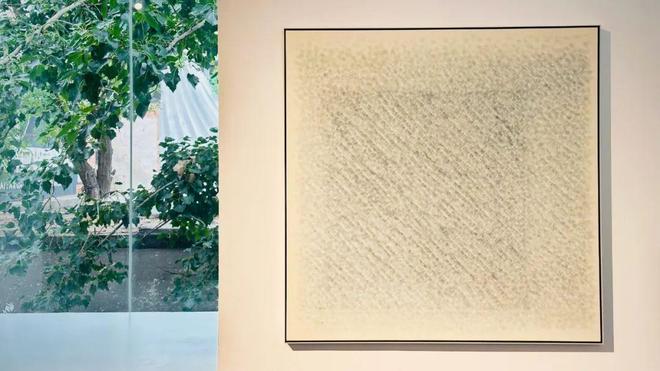

“能量皴法”展览现场

韩瑞锋专访

用两个月,三个月,

甚至一年来画“一刹那”

TAKING MONTHS, EVEN YEARS,

TO PAINT A MOMENT OF EPHEMERALITY

库艺术=库:您在作品中以无数次平稳的起笔、落笔营造了一种宁静的氛围和气场,其创作是否也是一个缓慢的过程?完成一幅画需要多长时间?

韩瑞锋=韩:我的创作周期至少在一个月以上,短则两三个月,长则一两年,甚至几年。一幅画先在画案上进行,之后在墙上创作,前期比较集中作画,之后根据自己的状态慢慢调整,直到某天觉得作品成熟了,才会最终取下。

我通常采用老的生宣纸,纸张的特性也决定了必须慢工出细活:运笔过快会导致平稳度不足,显得笔墨毛躁,必须高度专注才能保持笔触的平稳度。这要求创作者具备扎实的功底,并持续地集中精神来画。

在笔法上,有意放慢、求“平”。黄宾虹提出五种笔法“平、留、圆、重、变”,其中“平”是基础要义。作画时需保持均匀呼吸节奏,只有笔底平稳,后续“圆”的力度凝聚才能自然生发,画面中才会体现出“静”的氛围。由于笔触足够缓慢、沉静,即使画面中没有形象,仅仅是笔触和线条,这种匀速行笔而成的稳定轨迹,本身就能构建出深邃和静谧感。

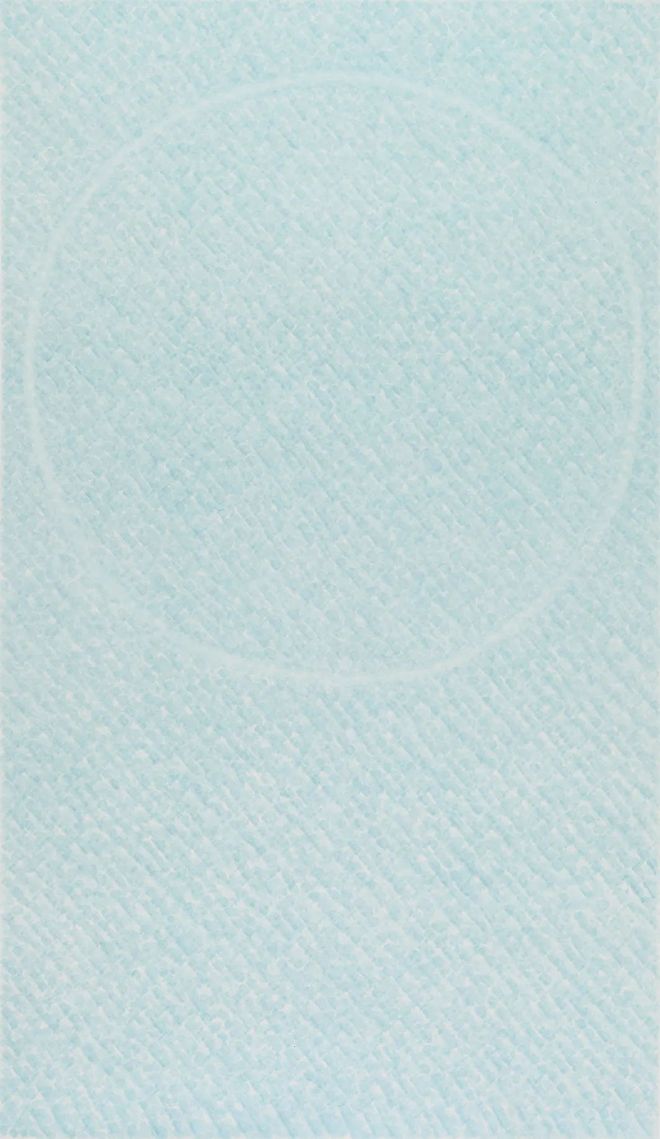

《皴法-融》,布面纸上水墨,215X124cm,2019

“能量皴法“展览现场

库:作品以宣纸为底,呈现出水墨的层次感,但使用的却是非中国画颜料。您在选择颜料方面有何考量?

韩:我对传统水墨的运用比较了解,这得益于从小写书法画国画的经验。不过,如今我更倾向于使用一种日本矿物颜料。它比较透亮,略微反光,比较符合我预期的画面效果。这种颜料本身带有一定颗粒感,近似墨膏。就像墨在砚台上长时间积留,会变成颗粒粗粝的宿墨,粘稠含水、笔痕清晰,形成特殊的质感,这些颜料也会随时间产生奇妙变化:时而沉淀分层,时而在夏日高温下产生化学反应,变为泥状质地——这种不可控的质变反而为作品带来了意外之趣。我常常在创作中刻意运用这些材料的自然变化,让它们成为我独有的画面语言。

库:您作品的色调多是深浅不一的蓝调,为何偏爱蓝色?这是一种怎样的蓝?

韩:在我的早期创作中,由于延续传统中国画的脉络,作品多以墨色为主。而这次展览呈现的多为蓝色系列,这两种色彩在视觉感受上有微有不同。

选择蓝色作为主色调,完全是出于一种自然而然的偏爱。我自幼在海边长大,蓝色的大海是我最熟悉的风景;日常生活中,我的衣着也以蓝色居多,这种色彩总能带给我舒适感。说来奇妙,这种选择或许与成长环境、个人心境都息息相关,完全是一种发自内心的、不自觉的倾向。我调制的蓝色,在色调上接近宋代瓷器的釉色质感。这种色彩的呈现也并非刻意追求,而是创作过程中自然形成的结果。

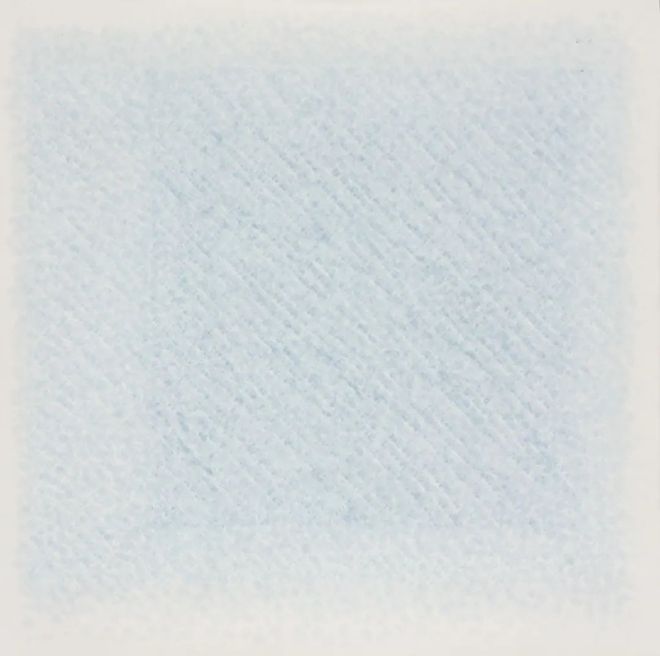

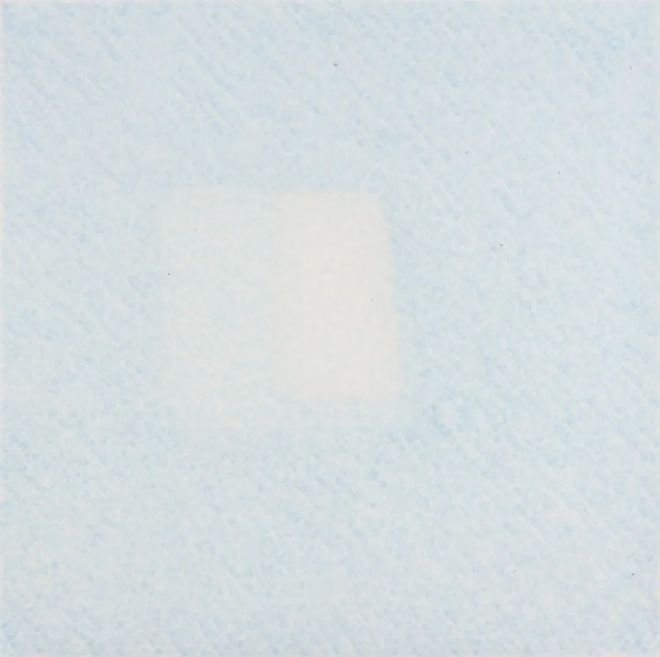

《皴法-生白》,布面纸上水墨,124X124cm,2020

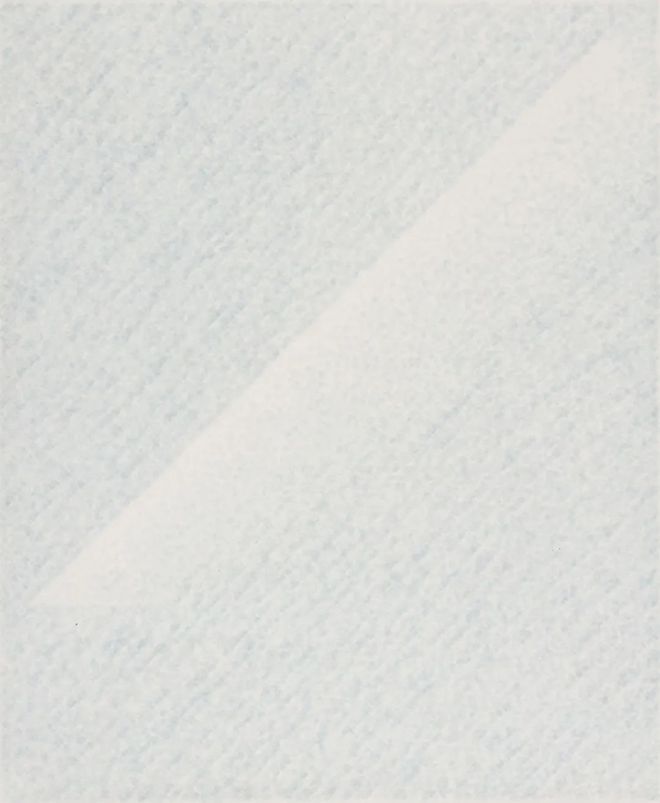

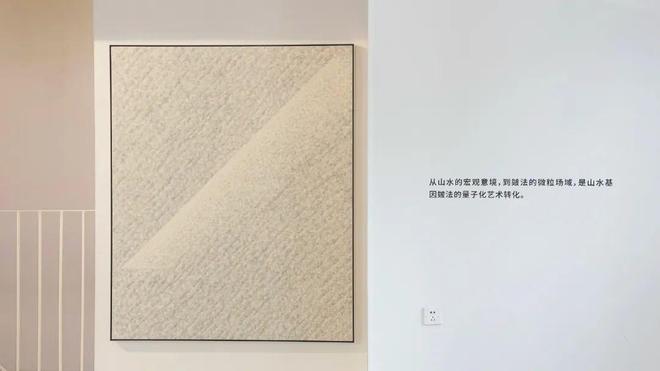

《皴法-六阶》,布面纸上水墨,165X124cm,2024

《皴法-忽有》,布面纸上水墨,124X124cm,2023

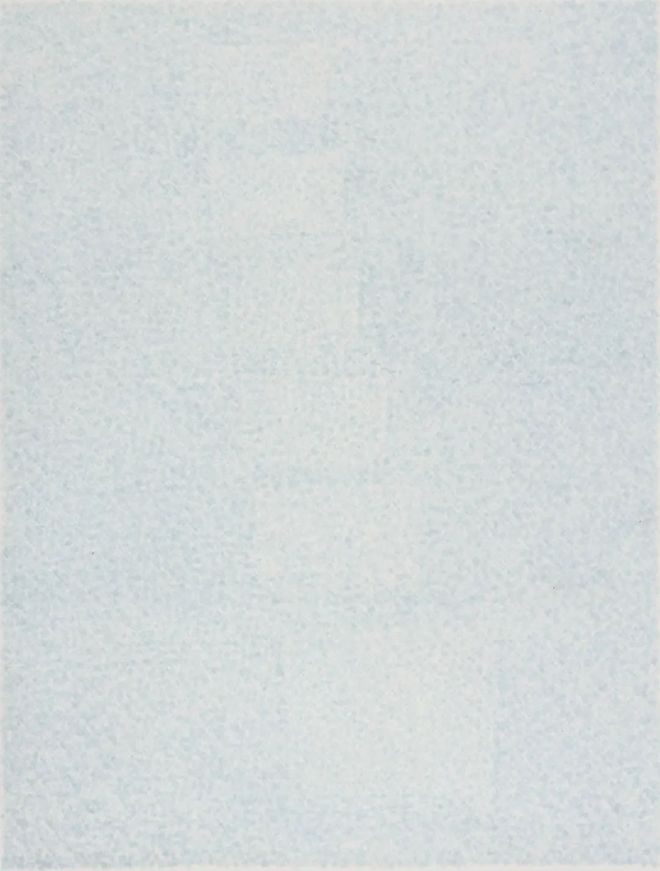

《皴法-初时》,布面纸上水墨及多媒体,AI算法,2020

库:您将山水画中皴法的用笔内化为独特的表达,与传统皴法相比,有何沿用、又有何不同?

韩:虽然我的皴法承袭自传统,但已与古人的技法不同。首先,由于画面尺幅不同,我对皴法的大小进行了改造。历代山水画都比较小,尺幅大的如《溪山行旅图》也不过纵长两米,其中的山头皴法相对来说精巧细致;而我的大幅创作改变了观看方式,它是全幅的,必须放大皴法表现笔触,这是自然而然的过程。米芾的米点皴水墨淋漓,在远看时往往隐没不见,而我借鉴类似小斧劈的皴法,一笔一笔的皴,近看时,点状和线状肌理依然清晰可辨,形成了画面中新的节奏感和视觉形式,远看又有一种蒸汽感,所谓追求的气韵生动。

其次,我在皴法中融入了自己的审美追求。我坦承自己在笔力上不比终日执笔的古人,但经年累月的创作实践使我的线条与皴法日益精进,回看以前的作品,常会觉得不足。早期作品中,我的皴法显得边缘明显、黑白鲜明,而现在则愈加趋于淡远。这或许与年岁增长、心境变化相关,我越来越向往道家“虚室生白”、佛家“空”的境界。中国传统文化在我的生命体验中产生共鸣,也在创作过程中自然显现。

“能量皴法”展览现场

库:画面以密集的笔触积点成面,而其中的淡处形成了留白。在您的理解中,这种留白有着怎样的意味?是否像某种光的道路、呼吸的气口?

韩:画了多年满幅的点状皴法作品之后,我逐渐意识到画面需要呼吸的空间,于是开始尝试在其中留出一竖线的空白,又试着留了一横线,但真正的启发性时刻,是某一天早晨下楼晨练时,我看见有一束光影从楼层之间斜照下来。在早晨淡淡的薄雾中,那道光束并不强烈,而是朦胧温和,那一刻给我留下了很深刻的印象。后来画画的时候,我就把这个意象放进去,形成了清透的留白而成的光感。于是,在反复叠加皴法的过程中,我注意保持画面的透气性。即便颜色逐渐加深至近乎墨黑,也要为画面留出呼吸的间隙。这些由空白构成的微妙关系,最终形成了沁人的“透光”效果。

我渐渐感悟,光不正是时间的缩影吗?影子投在地面上的一处,有时几秒钟就没了,太阳一秒钟行近三十万公里,早已经运动变化了。我将光与时间的关系转化为创作的思路:用两个月,三个月,甚至一年来画“一刹那”。这在方法上延续着既有的皴法系统,但是在哲理上更深远了。

留白在我的作品中呈现出多样的可能性,有时具有一种空间性的结构,有时像薄雾笼罩,有时则是一根勾勒出山形的线。总之,留白的形式和含义没有绝对性,它是在变化当中自然形成的。

《皴法-劈》,布面纸上水墨,150X124cm, 2022

“能量皴法”展览现场

练太极与画画

本质上都是生命能量的修炼

TAI CHI AND PAINTING

ARE BOTH CULTIVATIONS OF LIFE ENERGY

库:站桩和太极的身体练习如何影响了您的创作?太极在运动中的静定、缓慢中的能量,与用笔的原理是否相通?

韩:太极拳的功法与绘画笔法有着深刻的相通之处。太极中的核心功法,第一个功夫就是“匀”——这与黄宾虹所说的五种笔法中的“平”不谋而合。通过站桩将身体放松到极致,以平缓均匀的动作感受能量的流动,以至在身体内感知舒展的能量场:在室内练拳,仿佛能将整个空间撑满;在草场习练,需要将意识通过指尖所向,可以将能量触达远方。这种感知能力与绘画用笔时的气脉运行十分相似。

对我而言,练太极与画画是同一条路。今天打太极而不画画,明天画画而不打太极,其实都是一样的,它们都是生活,本质上都是生命能量的修炼。太极拳所追求的无极之境,与此次展览“能量皴法”的主题相互呼应,也都是能量的表现。这种修习为绘画注入新的力量,也体现了艺术与生活的浑然一体。

库:您自幼学习传统中国画、临摹山水图式,是怎样的动机或契机促使您开始转向现当代绘画的路径的?

韩:我小时候学中国画,主要就是出于喜欢。比如我的哥哥很小就擅长画画,那时,很多孩子围着他,看他画画,我受到了他一定的影响。而真正决定性的启蒙,还是一次特别的经历。我上小学的时候,在临近的学校偶遇了一位老先生正在作画。他画了一只母鸡和一群小鸡,我看到后就拔不动腿了,特别喜欢。这个时刻激发了我学画的兴趣,后来我从《芥子园画谱》开始练习,渐渐地转向画尺幅更大的中国画。

转向当代艺术的道路,则源于早期对现代设计的痴迷。我青年时代极其喜欢建筑、空间设计,特别喜欢包豪斯的现代风格以及极简主义。这种影响延续到我后来的设计、动画、绘画等创作中。正是这些实践积累,推动我的绘画语言从繁复逐渐走向简单至极简,形成了现在的艺术风格。

《皴法-刹那》,布面纸上水墨,170X124cm,2022

库:您的作品面貌和创作理念与高名潞老师提出的“极多主义”、栗宪庭老师提出的“念珠与笔触”相呼应。这种重复劳作与时间性积累的创作方式,是您在探索个人语言时主动受到这些理论的影响,还是在实践中自然生发,后来才意识到与理论的契合?

韩:这种契合是后来发现的。因为我早期崇尚极简主义,设计中几笔能解决的问题就不用多一笔,家里的陈设也极其简单,客厅几乎只有一件沙发。后来从这种极简转为了看似相对的“极多”,但它整体仍属于极简的形式。

向“极多”的转变源于我的个人经历。前些年经济高速发展时期,大家都拼命的加班、奔波,造成我身体有恙,更早感受了身体的不适。于是,我就从这种忙碌和不安定的生活节奏中脱离出来,反思和改变自己的生活状态。以前是急性子,在画画时速度也很快,追求快意泼墨,直到我的研究生导师建议我画画时放慢速度,稳定心态,于是才开始让自己静下来,慢慢修习心态。

从传统山水的语言,经过很长的提炼过程,一点点转化为现在的面貌。追溯起来,研究生时期对山水符号的研究已经埋下了伏笔。比如,那时候我引用了李华生的例子,他的水墨线格画,就与我现在的实践有相似之处。“极多主义”“念珠与笔触”这些理论概念,我都是在实践后才知道的。不过,与这些理论相比,我现在的理解还有所不同。我感到老一辈学者强调的还是在于“做”和不停的修炼;我则更在意画画时的心境,更关注“心域”的开拓。

“能量皴法”开幕现场

库:《皴法-初时》是一件与多媒体影像相结合的作品,纸面上的水墨皴法与投影中的粒子波动相重合。引入数字影像后,作品的能量和气韵对您来说发生了怎样的变化?

韩:其实将绘画和影像相结合的想法由来已久。我曾经在科学院工作,同事朋友们看到我的画,建议我把它们转化为影像。虽然我有过动画领域的工作经验,对此并不陌生,但真要实施起来面临了一些实际困难,需要编程方面的技术支持。这一设想最终在《皴法-初时》这一作品中得以实现了。

媒介的转换确实能拓展作品的表现维度。观众对我的绘画有各种解读:星空、宇宙、能量场,或是黑洞,这些理解都可以。这次尝试将传统笔墨与AI影像技术结合,正是想探索这种古老艺术语言在当代科技语境下的新可能,扩充作品原有的哲学概念。

韩瑞锋工作室

《皴法-初时》,布面纸上水墨及多媒体,AI算法,2020

库:您的从业经历横跨传媒设计、科学艺术,而在这过程中,始终贯穿着个人对绘画的执着探索。在人生旅途中,绘画对您来说意味着什么?

韩:绘画于我而言就是生活的修行。人生就是一次修行,内心的境界随着岁月的沉淀终将显现出来,而画作本身也总能映照出画者的心性——狂妄的人笔下必见张扬,谦和的人画中自有温润。

因为我的早期经历,便学会了节制之道。这份节制让我在绘画中获得了更强的掌控力,在规矩中寻得自在。日日晨起打太极,长时间绘制同一幅作品,这些坚持看似辛苦,实则让生命质量提高了,让我感到心境清明开阔。

这何尝不是一种对抗?对抗浮躁时代的贪嗔痴念,对抗生命的无力感。伟大的人物往往都有强大的心态,懂得有所为有所不为,拒绝不需要的诱惑和妄念,艺术创作也需要这份定力。我尽可能地向这个方向发展,用经年累月的笔墨磨砺心性,练习与惰性和杂念对抗。通过这份坚持,建立起属于自己的精神家园。

“能量皴法”开幕现场

库:您对于接下来的艺术道路有何期待?

韩:我觉得一切都顺其自然。如果我的作品能让观者感受到宁静,传递一份平和的心境,我就很高兴了。而若能以自己的艺术语言,传递出具有普世意义的精神价值,更是锦上添花了。无论是生活还是创作,保持前行就是最好的状态。

“能量皴法”开幕现场

展览信息

能量皴法

艺术家:韩瑞锋

策展人:Alvin

展期:2025.6.28-7.20 10:00-18:00

地址:北京市798艺术区悬浮空间

中、德、英三国知名导师领衔面对绘画你是否有勇气改变?

第七期导师阵容

王易罡

(鲁迅美术学院教授)

乌尔里希·克里博Ulrich Klieber

(德国哈勒美术学院前院长)

杰西·艾许Jesse Ash

(英国皇家艺术学院绘画系导师)

线下交流时间:2025年7月27日-8月5日

为期10天的集中式交流与创作

举办地点:北京

招收人数:25人

主办方:库艺术教育

艺时代(北京)国际教育咨询有限公司

咨询详情请联系

微信号:kuyishu001

邮箱:kuart@126.com

联系电话:010—84786155

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6