丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展在沪启幕

开幕式现场

7月5日,“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)”在海派艺术馆亮相,展览开幕式同期举行。此次展览是杨晓阳艺术生涯中沉淀40载的深情回眸,同时也推开了一扇领略丝路魅力,对话当代艺术血液的思考之窗。

部分开幕式嘉宾合影

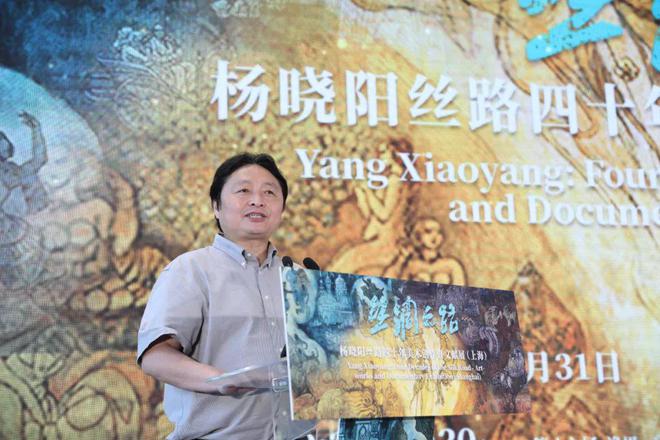

李磊致欢迎词

上海市美术家协会副主席、上海海派艺术馆馆长李磊在欢迎词中表示,杨晓阳是刘文西开创的“黄土画派”的继承者与开拓者,他不仅继承了“黄土画派”的醇厚笔墨,更将其与中国传统的图像视觉及西方当代的多元构成相融合,形成了其独特的视觉样式。他是勇于进取的改革者,主动响应党和国家的号召,为中国当代文化艺术做积极推广工作,身体力行实践着人类命运共同体的理念,将中国当代美术成果推广到世界各地。此次展览来到上海海派艺术馆,将其40年的艺术创作成果小结在这里进行一次规模宏大的系统展示,对上海文化艺术建设、海派艺术发展提供了有力支持。

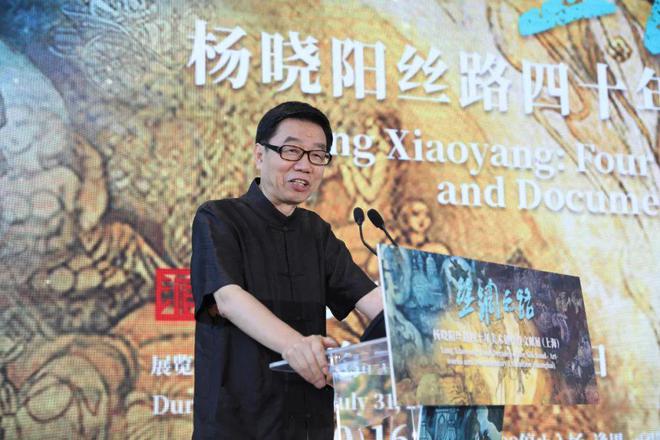

曾成钢致辞

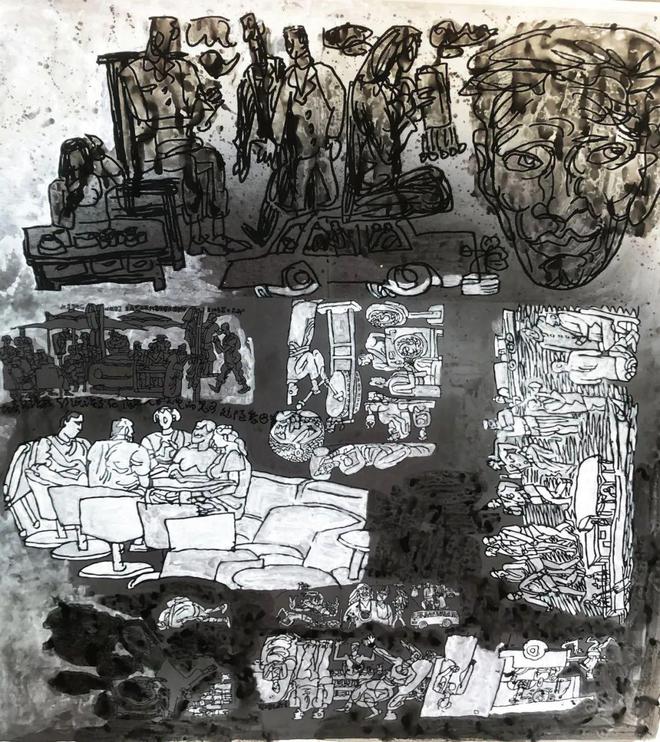

上海大学上海美术学院院长、上海市美术家协会主席曾成钢从笔墨创作的角度对其画作进行了深度解读。他表示,杨晓阳始终保持着“黄土画派”的质朴粗粝的本色与生活气息,早期他画过很多憨厚直爽的陕西农民。其画面追求的是一种苍劲老辣的高古气象,他用线描来表现虚实、阴阳的相生相克与对立统一。他的艺术有三个“大”,即“大美术”“大美院”和“大写意”。这三个“大”有着极其深远的意义,也使他在美术界走向了一个大境界。杨晓阳的“大写意”深刻体现了我们本土的文化自信。“大写意”既是世界观又是方法论,从全球语境中去看“大写意”,实际是一种文化立场的选择,具有重要的战略意义。

许江致辞

中国文学艺术界联合会副主席、中国油画学会会长许江表示,杨晓阳营造了中国艺术教育的一个新气象。他对于学科建设、校园建设、美术艺术建设的重视,为中国美术界的发展革新带来了全新的面貌。杨晓阳出生于西安,时刻肩负着传承黄土城墙文脉的使命。他对地理历史的深刻理解、秦汉画像砖一般的苍茫笔墨,造就了其繁而不乱的画作布局、遒劲顺畅的笔墨线条。其人物神韵具有天庭饱满、天圆地方的本真之味。他注重排列、重叠、分层的生动手段,呈现了古着苍润与石刻斑驳的效果。此次展览展出的2025年新作“丝绸之路·人来人往”系列12幅作品,如同12座古碑立于馆中,葳蕤满目,观之酣然,其创作之心路与笔墨之新语,挟以磅礴气象直白地展现了创作者似“土”年华——泥一般的朴拙人物,土一般的浑茫天地的景象。

夏潮致辞

中国文艺评论家协会主席夏潮表示,“丝绸之路”是中华文化开放包容、兼收并蓄的象征。此次展览的主题正是对这一伟大的历史文化概念与精神的生动诠释。同时也是新时代下海派文化内涵的一次丰富与拓展。杨晓阳用生命之墨谱写丝路之歌,用文化之色彩晕染文明之交融。他的作品不仅是个人艺术语言的凝练,更是千年丝路文明的当代回响。

刘万鸣致辞

中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣讲道,杨晓阳是从陕西走出的杰出艺术家,40年来,他始终围绕“丝绸之路”这一主题进行着锲而不舍的艺术创作,用画笔展现“丝绸之路”沿线,特别是陕北以及河西走廊地区的乡土民俗和自然风貌。上海作为国际化的大都市,自古以来一直是文化交流的重要窗口。此次“丝绸之路”主题展览来到上海是不同地域文化的一次交融碰撞,也为上海的艺术爱好者们提供了感受“丝绸之路”文化魅力的绝佳契机。

林茂致辞

中央美术学院院长林茂表示,长安画派所倡导的“一手伸向传统、一手伸向生活”的优良传统和创作理念,在杨晓阳身上有着鲜明的体现,他的艺术探索经历了从传统文化继承到尝试融合,再到注重主观表达的写意与精神的逐步深化,形成了循环上升的聚焦与沉淀。此次展览不仅是他个人艺术生涯的一次总结,也让我们从艺术视角全面理解了这条千年古路所承载的文明交融共建的伟大历史。同时更加说明了新时代和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神的重大现实意义。

王平致辞

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平在发言中讲道,从西安出发,杨晓阳用40载光阴重走丝绸之路,他写就的丝路长卷,呈现了一位艺术家深刻的文化担当。他的画笔是记录历史的刻刀,凿开了学院派传统的基座,更是重构文明的织机,织就了现代丝路焕新的人文图谱。此次展览所展出的《关中正午》的苍茫中迸发出雕塑般的“团块”力量,这不是小桥流水的文人私语,而是为时代立魂魄的大拙之美。

唐勇力致辞

中央美术学院教授、博士生导师唐勇力表示,此次展览是杨晓阳创作实践中的阶段性成果。展览从造型语言形式、个性化笔墨符号及“大写意”精神的传达等角度完成了一场时间与地理维度上的奔赴跨越。在其独特的造型语言中,其秦汉气象的厚重以及横向仰视的视角方式,形成了空间交错的视觉效果。他对画作操作方法的重构,是漫长而坚定的自我演绎,画作题材的灵活多变透露出浑然天成的创造想象力。在现场600余幅作品中,我们可以观览到杨晓阳物我两忘的艺术精神的具象表达。

曾来德致辞

中国国家画院原副院长曾来德以“重”“拙”“朴”“厚”“酣”五美总结此次展览。其历史的承载与精神的重量体现了画面之“重”;原始的生命力与质朴的表达体现了其画作之“拙”;大地般的呼吸感与本源的回归体现了其艺术之“朴”;文化的积淀与笔墨的层级体现了其艺术哲学之“厚”;意象的自由挥洒体现了其创作状态之“酣”。此次展览所呈现的不仅是艺术家的心路历程,更是一种扎根大地的文化自信,一种连接古今、面向未来的磅礴气魄。

杨晓阳致答谢词

杨晓阳在致答谢词中表示,穿越戈壁风沙,聆听驼铃回响,40年前与丝路的“偶然”结缘的记忆随着时间的推移一日比一日清晰。从主题绘画到抽象表达,这些景象沉淀的40年从“表象的炫目”升华为“精神的图腾”。丝绸之路现如今有了更丰富的时代内涵,而上海便是当代丝路精神的化身之一。在老师的指导教育中,在同好的交流学习中,在与学生的教学相长中,杨晓阳始终保持着昂扬的进取姿态。

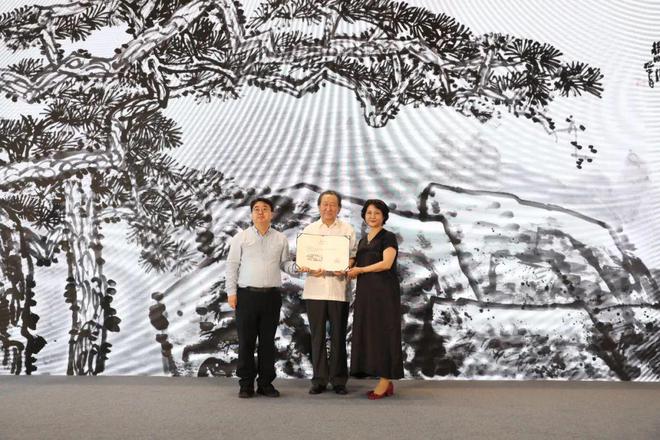

张建华代表海派艺术馆接收捐赠作品

吕章申宣布展览开幕

王鲁湘主持开幕式

开幕式结束后,举行了作品捐赠仪式。杨晓阳精心挑选了作品《松风图》《母子情深》捐赠给上海海派艺术馆。海派艺术馆执行馆长、上海西区文化传媒发展有限公司总经理张建华代表海派艺术馆接受作品捐赠。最后,中国国家博物馆原馆长吕章申宣布展览开幕。开幕仪式由文化学者王鲁湘主持。

展览现场

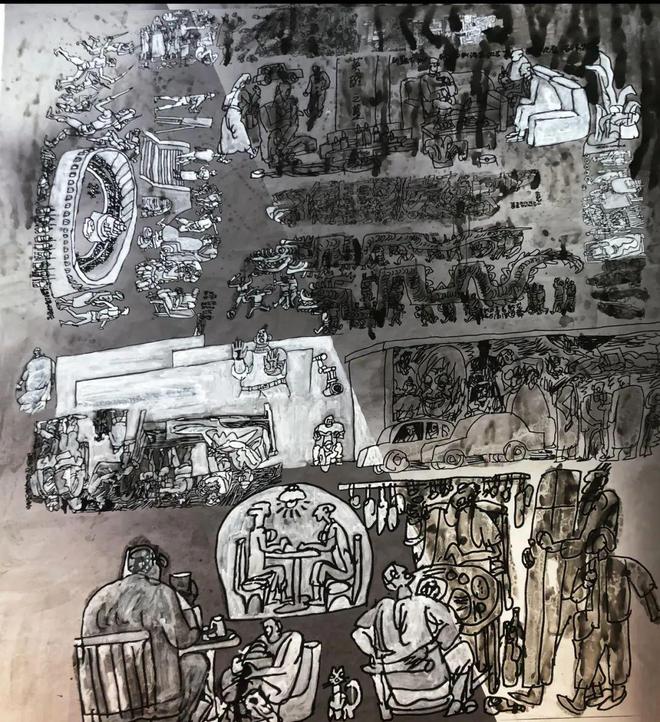

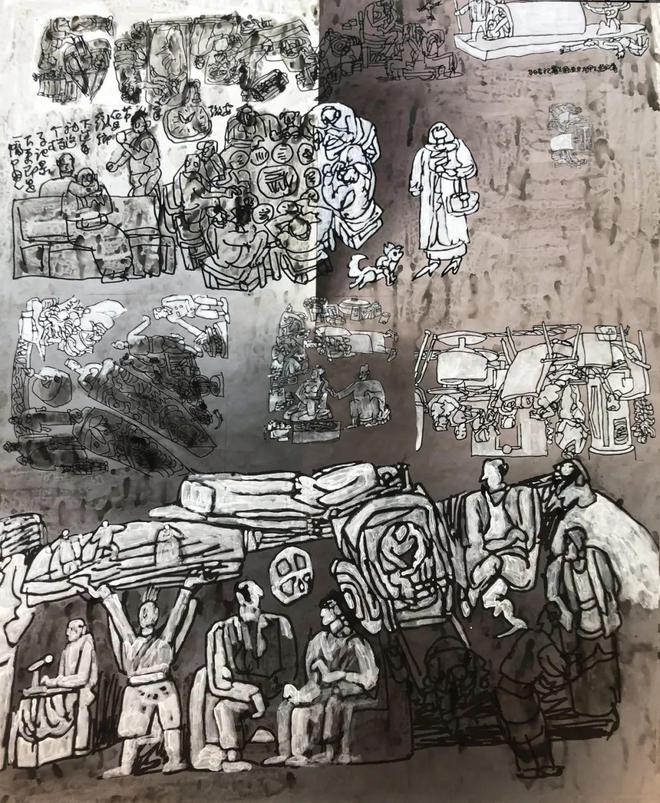

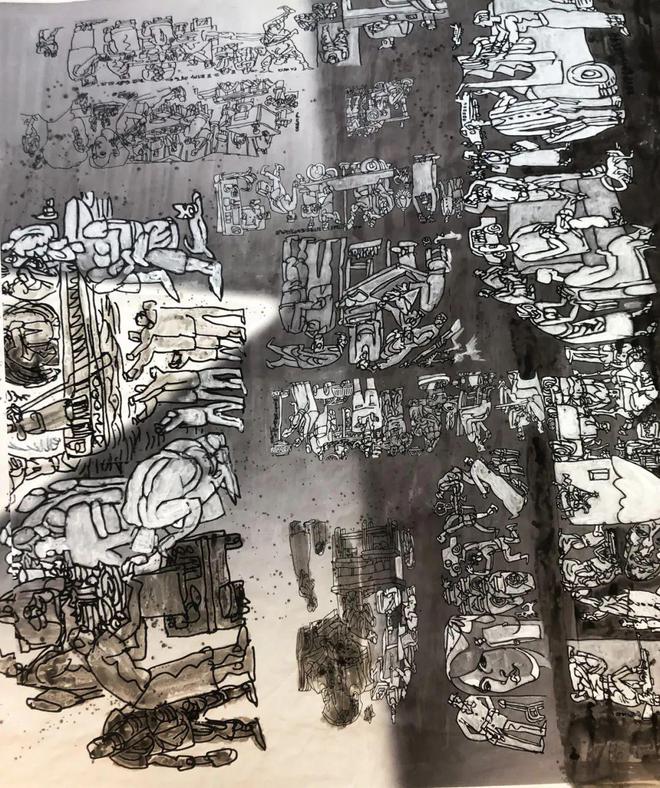

此次展馆布置精心,从一楼两个展厅中写实与写意的转化,到二楼展厅焕然一新的水墨精神的描绘,始终围绕着“丝绸之路”这一文化概念而持续展开。在这一主题上,杨晓阳创作观念的革新、创作工具的改变、创作角度的变幻,深度融合了“一带一路”历史与当代的视野。展览设计了主题探索、丹青意蕴、生活写生、水墨精神四大板块。其2025年新作“丝绸之路·人来人往”系列在上海首次亮相,打破了时间、空间、地理维度的跨度,以超大尺幅的水墨装置重构了丝路人文图谱。现场巨幅作品环绕展厅,无论是主题探索中《阿房宫赋》“盘盘焉,囷囷焉”的解构性的视觉呈现,还是《苦水社火》细密繁杂的民俗气象,或者生活类写生中一组组截然不同的城市描绘图像,均表露出其扎根文化而诉诸新语的艺术哲学。

学术研讨会现场

同日,展览学术研讨会举办,此次学术交流会围绕“杨晓阳丝路创作的时代意义”“丝路文明在视觉艺术中的表达”等议题展开深入探讨。与会嘉宾一致认为,杨晓阳的创作突破了地域与时空的界限,将丝路文化的多元性与包容性转化为独特的视觉符号,其文献资料更系统呈现了当代艺术家深耕单一题材的创作轨迹,为美术史研究提供了珍贵素材。

学术交流会开始前,杨晓阳携手中央美术学院教授、科研处处长于洋带来了一场直播导览活动,带领观众“云游”展览现场,解读作品中蕴含的创作故事、丝路文明印记及独特艺术价值,让观众跨越空间,深度感受丝路艺术的魅力。

据悉,展览将持续至7月31日。

访谈

为上海百姓生活增加一个丰富元素

“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)”访谈

(节选)

钱晓鸣彭雪杏

钱晓鸣:从1985年至今,正好举办40回顾展览。

杨晓阳:此次展览为系列回顾展之一,始于北京中国美术馆,此前展览虽有不同副标题,但主要内容始终围绕“丝绸之路”展开,涵盖沿线国家的采风、考察、写生、研究与创作。我出生于古都西安,在两千年的历史积淀中,“丝绸之路”在地理、历史、文化、艺术等方面留下了丰富的人证物证,深入城市肌理和人文精神。在西安人心中,“丝绸之路”既是一个历史命题,也是一个文化谜题。40年来,我的创作始终聚焦于这一主题,尽管也曾涉猎长城、黄河、长江等题材,但最终仍回归“丝绸之路”的主线。

从学术角度而言,我对“丝绸之路”的研究不仅限于历史文本,更注重实地考察与文物考证,将历史、哲学与现实相结合,使体验更加深入、内容更为丰富。早期的写生多为基本功训练,侧重造型能力的提升与生活素材的积累;随着对历史文化理解的加深,作品逐渐由表象写实转向深层写意,形成更具象征性与哲思性的表达方式。

最初,我以现实主义手法表现历史题材,因史料有限,需结合实地考察、考古资料与合理想象进行还原与重构。在不断探索中,我意识到“丝绸之路”不仅是历史概念,更是文化符号,是连接东西方文明的重要桥梁,承载着战争、和平、商业、宗教、艺术等多重维度的交流内涵。这种认识推动我的创作风格由现实主义走向浪漫主义,并进一步拓展至抽象与象征层面,艺术表现空间也随之扩大。

本次展览涵盖了从写实到写意、从抽象到象征的多种艺术语言,技法上融合了中国传统写意精神与西方古典及现代主义元素,材料运用亦突破传统界限,引入综合材料、非绘画手段、设计思维与偶然因素,展现出多元的艺术表达方式。

此外,展品还包括我个人收藏的相关文献与实物,穿插陈列于展厅与公共空间之中,并通过现代技术手段予以呈现。受限于展场条件,展览结构分为五个板块:“写生”“主题化”“重彩”“水墨”“综合材料”,整体编排虽不完全规整,但力求展现创作发展的阶段性特征。

40年的创作跨度,仅能代表我艺术探索的一部分,呈现在公众面前的作品也未必尽善尽美,更多是过程中的痕迹与阶段性成果。艺术贵在创新,追求“象外之象”是我长期以来的目标。是否真正实现,尚难定论。希望此次展览能够引发更多讨论与思考,为我今后的探索提供启发与动力,促使我在“丝绸之路”主题下继续深入挖掘,拓展艺术表达的边界。

钱晓鸣:你刚才提到艺术传承中的古今中外问题,而在你的艺术经历中,不仅融合了中外与古今,更体现了当代中国艺术中南方与北方的交汇。北方艺术的雄强厚重与你所承袭的南方水墨传统形成鲜明对比。无论是刘文西先生代表的北方现实主义传统,还是你早年随方增先、吴山明诸位先生学习所接触的南方笔墨精神,这种南北文脉的深度交融,在当代艺术家中具有独特性。你如何看待自己在艺术传承中的定位,以及个性语言中所体现的南北融合?

杨晓阳:我们所处的时代,自艺术启蒙起便以中西融合为背景。我在求学过程中有幸受到南北方多位名师指导,父亲亦为西画出身,其师承体系本身就体现出地域文化的融合。我师从刘文西先生,他是浙江人,但在北方长期生活创作,其作品既具南方才子的细腻,又融汇北方山河的雄浑气势。在他的引导下,我不断走访南北各地,与朱屺瞻、唐云等南方老一辈艺术家有过深入交流,也接触过李可染、李苦禅、吴作人等北方大家。可以说,我对南北方艺术的理解早已内化为一种整体性的文化认知。

担任西安美术学院院长期间,我秉持开放包容的理念,主张“走出去,请进来”,广泛吸收全国各画种的艺术营养,努力打破地域封闭性。在中国国家画院任职期间,更是致力于推动中国艺术与世界的对话与交流。因此,所谓“南北之争”“中西之别”“古今之变”,在我的艺术观念中已不再是对立矛盾的问题,而是可以融合共进、形成合力的文化资源。

我一直认为,时间与精力是艺术创作最宝贵的资源。尽管外界对我的作品评价不一,批判之声多于理解,但随着时间推移,一些早期被认为难以接受的作品逐渐被重新认识和接纳。这说明艺术探索需要过程,也需要量与质的积累。只有将理念转化为高质量的作品,才能真正产生影响,引发思考,留下价值。

钱晓鸣:你早年曾随刘文西老师赴上海学习交流,能否谈谈你与上海之间的渊源,以及你对这座城市及其文化艺术的理解?

杨晓阳:早年我对上海的认知较为有限。作为生长于西安的人,周秦汉唐的文化积淀构成了我最初的艺术认知框架。那种雄强大气的艺术风格,是我长期以来所推崇的精神气质。相较之下,南方艺术则更显温婉细腻,二者在美学追求上存在显著差异。

刘文西老师本身就是一个南北融合的典范。他虽为南方人,却在北方艺术环境中成长并确立风格,作品兼具雄强与细腻之美。正是在他的带领下,我有机会前往上海,拜访朱屺瞻、唐云等前辈画家。这段经历让我深刻体会到,南北艺术之间并无隔阂,关键在于如何理解和吸收其内在精神。

上海作为中国近现代艺术的重要发祥地之一,形成了独具特色的艺术生态。它不仅具备刚柔并济、阴阳互补的哲学特质,也在文化层面展现出开放、多元、包容的格局。我对岭南、海派艺术都持积极态度,尤其欣赏其不走极端、注重平衡的审美理念。

我认为,上海是中国的上海,也是世界的上海。这里的艺术家往往能带来不同于北方视角的知识结构与审美体验,对我个人的艺术发展产生了重要影响。此次来沪举办展览,我期待与本地艺术界及观众展开深入交流。展览周期较长,相信来自观众的反馈将成为我未来创作的重要滋养,也将成为推动我继续探索的动力。同时,我也希望这次展览能为公众提供一个艺术欣赏与思考的空间,丰富城市文化生活,激发更多关于艺术与社会的深层讨论。

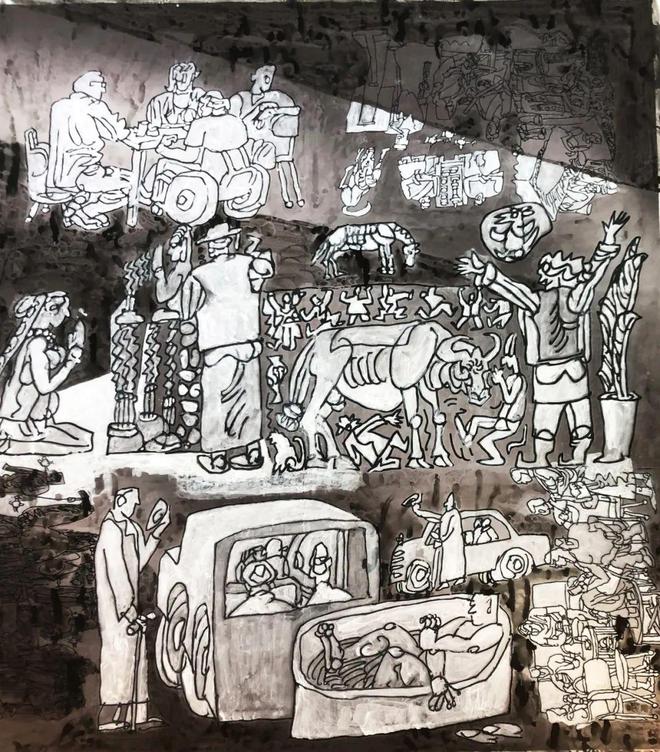

部分展出作品

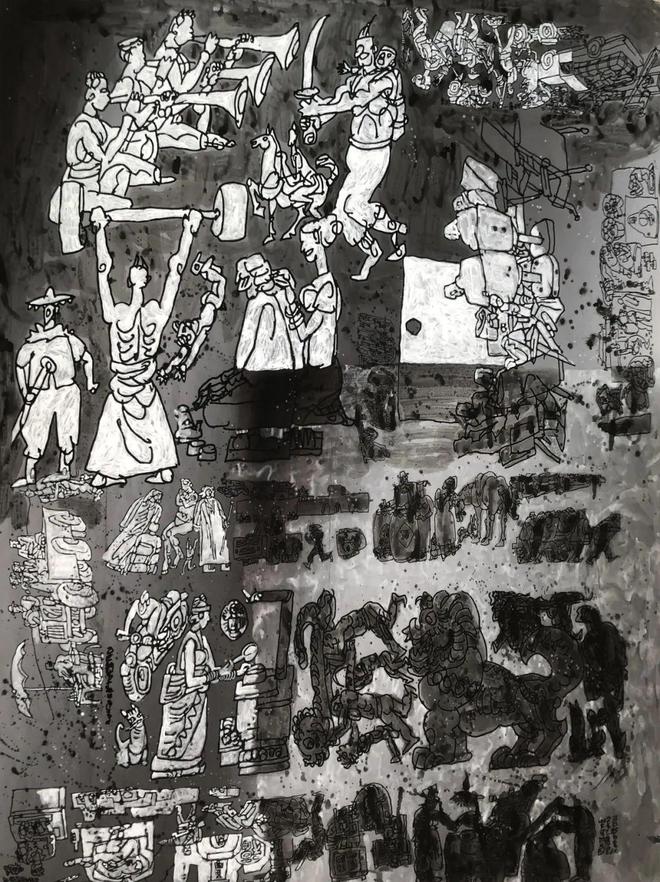

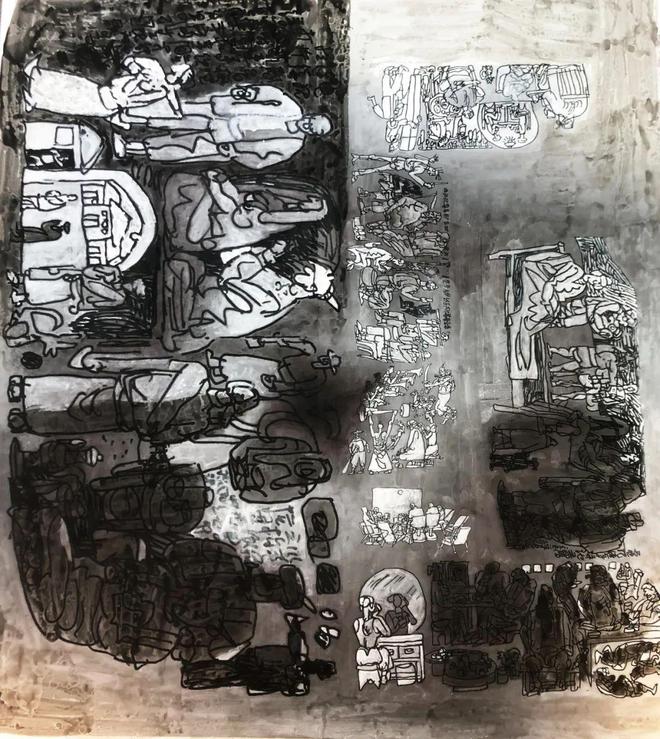

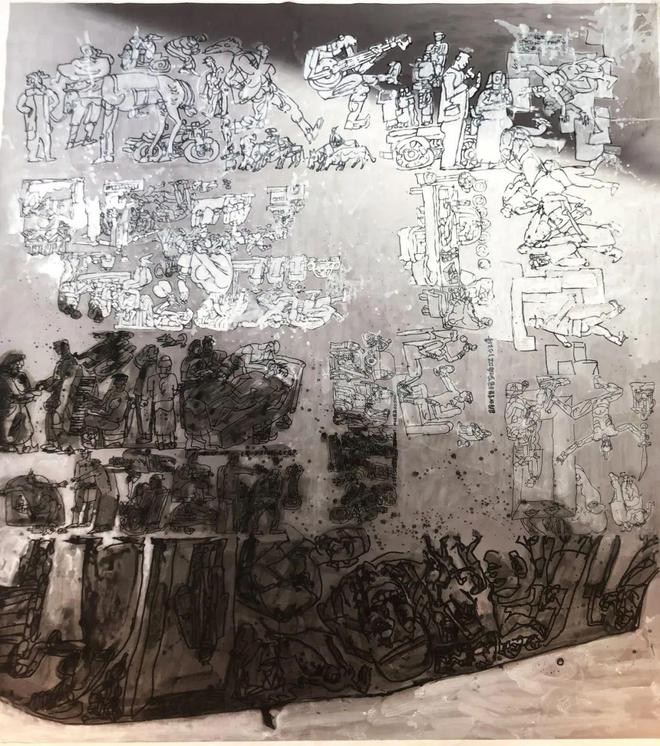

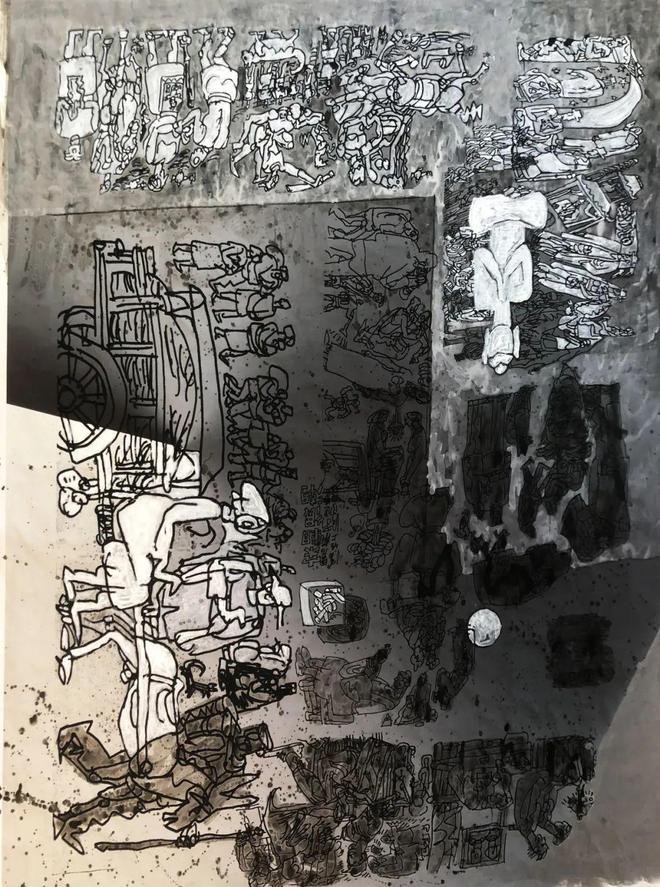

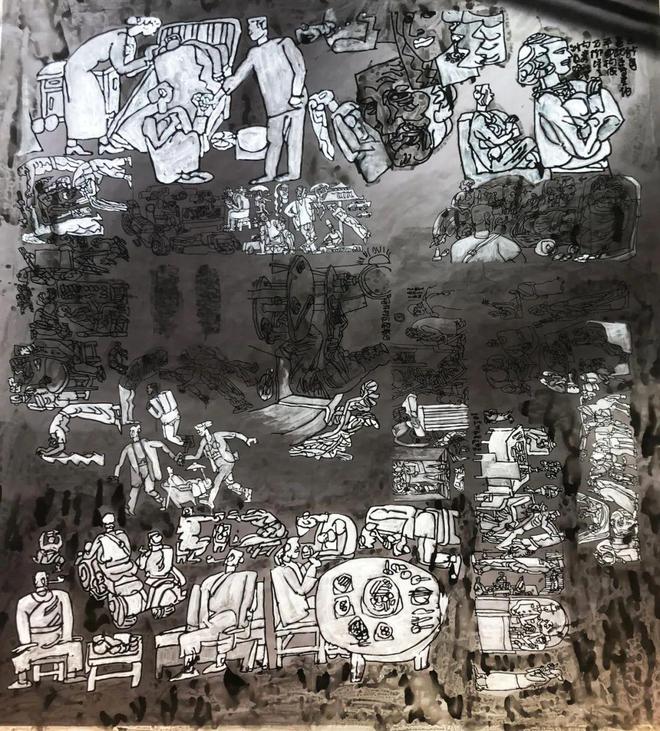

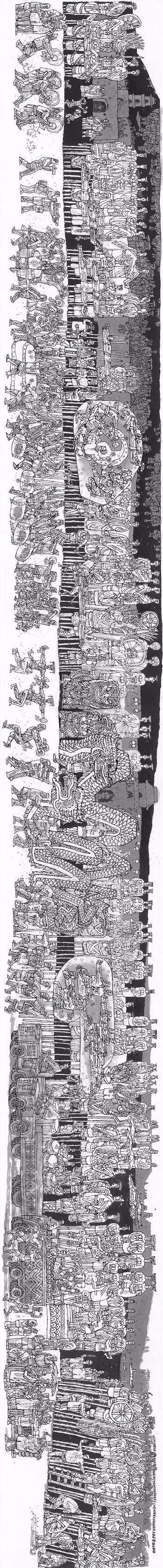

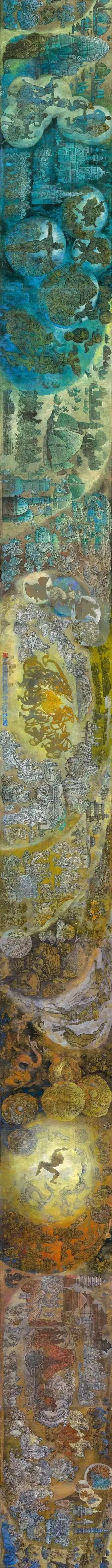

杨晓阳《丝绸之路·人来人往》 纸本水墨

200cm×240cm×12 2025年

- 请横屏欣赏 -

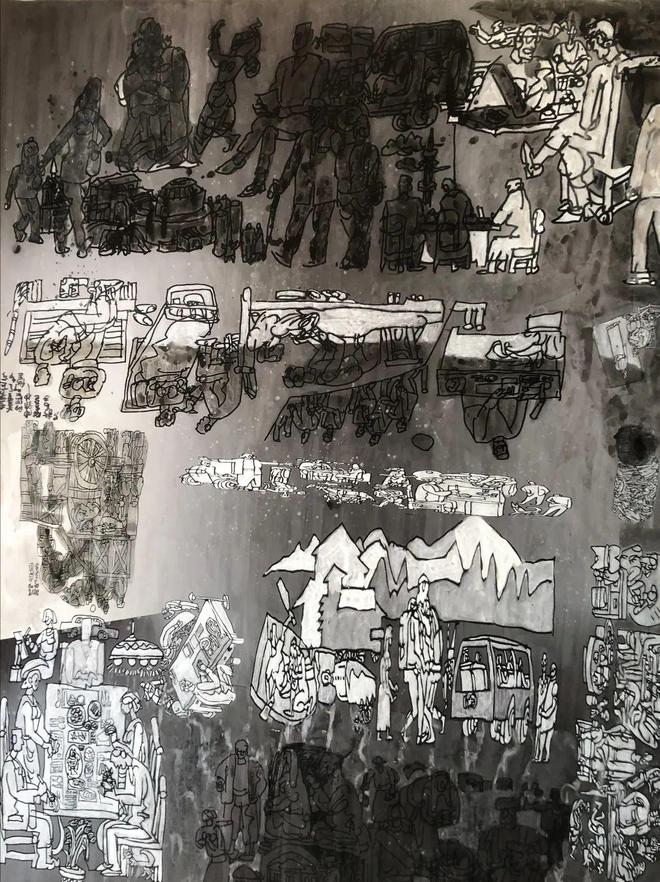

杨晓阳 《丝绸之路·陕北纪行》 纸本水墨

208cm×1000cm 2014年

- 请横屏欣赏 -

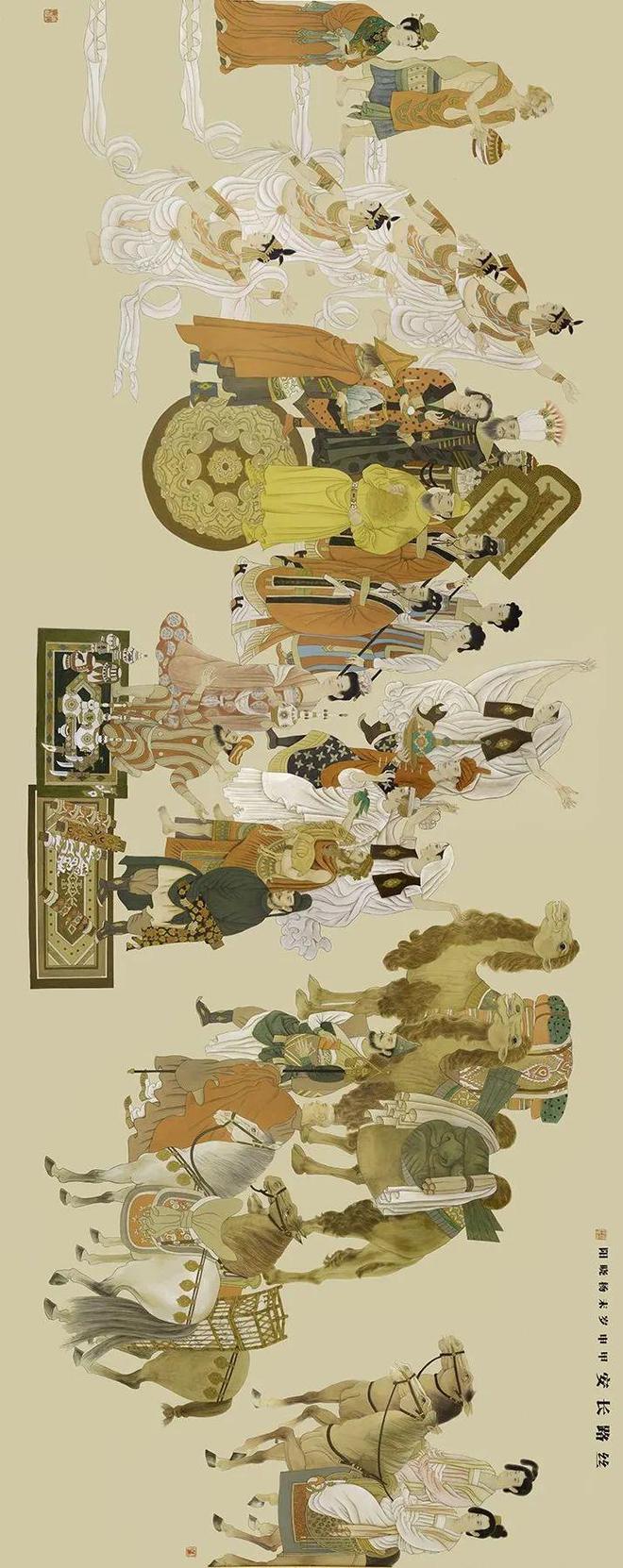

杨晓阳《丝路长安》 600cm×238cm 2004年

- 请横屏欣赏 -

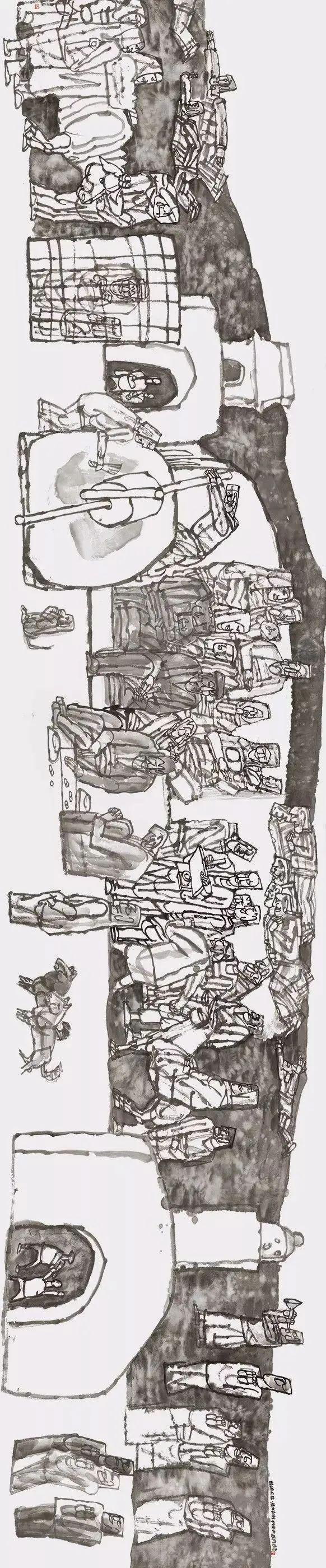

杨晓阳 《社火》 360cm×3150cm 2016年

请横屏欣赏 -

杨晓阳《丝绸之路》380cm×6400cm 1994年

图片由艺术家提供

编辑 | 刘 晶

制作 | 闫 君、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 刘 晶

复审 | 冯知军

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6