大明宣德炉:穿越六百年的铜炉传奇

近来,一档名为《华山论鉴》的节目特别火爆,不仅一众鉴宝专家都变成了网红,连民间来鉴宝的百姓都各有特色,什么国宝帮、全真派,什么故宫一件我一件。最让人印象深刻的是宣德炉居然也出现在鉴宝现场。网友们议论纷纷,基本都是统一论调:肯定是纯新的。毕竟,大家都知道,宣德炉是极其罕见、极其珍贵的。

相传,明宣宗朱瞻基偶然在梦中见到了一尊造型古朴、色泽温润的香炉,那柔和的光泽与典雅的造型令他久久难忘。醒来后,宣宗对梦中的香炉念念不忘,恰在此时,暹罗国进贡了一批风磨铜,这为他实现梦中的香炉提供了契机。于是,朱瞻基下令宫廷御匠吕震和工部侍郎吴邦佐,参照皇府内藏的柴窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑名瓷器的款式,及《宣和博古图录》《考古图》等史籍,设计和监制香炉。

明代,国力昌盛,文化复兴运动蓬勃发展。随着经济的繁荣,人们对精神文化的追求愈发强烈,礼仪制度也备受重视。在这样的时代背景下,宣德炉的诞生,不仅是满足宫廷祭祀、陈设的实用之举,更承载着彰显皇权、传承文化的使命。而暹罗国进贡的风磨铜,以其优质的特性,为宣德炉的铸造提供了绝佳的材料基础。

在宣宗的亲自督导下,工匠们选用金、银等几十种贵重金属,与风磨铜一起经过十多次的精心铸炼。每一道工序都精益求精,每一次炼铜都倾注了匠人们的心血。最终,这批凝聚着无数人心血与智慧的宣德炉得以问世,它们造型典雅,铜质细腻,宝光内敛,甫一出现,便惊艳了整个宫廷,也拉开了宣德炉传奇历史的序幕。

宣德炉的独特魅力

宣德炉之所以能在历史长河中散发独特魅力,其材质的选用可谓功不可没。它选用的是风磨铜,这种铜原产于暹罗国,也就是如今的泰国。风磨铜质地优良,经过精心提炼后,纯净度极高,为宣德炉的卓越品质奠定了坚实基础。

更为独特的是,在铸造宣德炉时,工匠们还加入了金、银等贵金属。这些贵金属的融入,不仅仅是简单的材质混合,更是一场材质特性的升华。金的华贵、银的纯净,与风磨铜完美融合,使得宣德炉的质地细腻至极,如婴儿肌肤般温润柔滑,触手生温。轻轻抚摸,仿佛能感受到历史的温度,以及匠人们对工艺的极致追求。

另外,宣德炉的制作工艺堪称一绝,其制作过程极为繁复,每一道工序都凝聚着匠人的心血与智慧。据史料记载,铜料需经过十二次精炼,这在当时的铸造工艺中是极为罕见的。每一次精炼,都是对铜质的一次升华,去除杂质,让铜质更加纯净紧密。经过如此多次的精炼,宣德炉的铜质达到了前所未有的细腻程度,这也是其区别于普通铜器的重要特征之一。

在铸造方法上,宣德炉采用了当时最精密的失蜡法铸造。这种工艺最早可追溯到商周时期,它的精妙之处在于能够制作出精度极高、光洁度极佳的器物,并且能够完美展现复杂的造型和花纹。在失蜡法的铸造过程中,工匠们先以蜡制成模型,再用耐火材料填充泥芯和敷成外范。加热烘烤后,蜡模全部熔化流失,使整个铸件模型变成空壳。再往内浇灌铜液,待铜液冷却凝固后,敲去外层的泥范,一件精美的宣德炉便初步成型。

这种工艺不仅保证了铜炉的精度和光洁度,还能展现复杂的造型和花纹。无论是炉身的线条弧度,还是炉耳、炉足的精巧设计,都能通过失蜡法得到完美呈现。那些细腻的纹理、生动的造型,仿佛是大自然与工匠技艺的完美结合,让人不禁感叹古代工艺的神奇与伟大。

宣德炉的色彩之美,也是其独特魅力的重要体现。史料记载,宣德炉拥有四十多种色泽,每一种都独具韵味,令人陶醉。茄皮色,紫带青黑,宛如成熟的茄子外皮,神秘而高贵;藏经色,黑黄似藏经纸,古朴而深沉,仿佛承载着千年的佛法智慧;褐色,黑白带红淡黄色,沉稳而内敛,展现出岁月的沉淀。这些丰富多样的色泽,内融于铜质之中,从黯淡中发奇光,宝色内涵珠光,外现澹澹穆穆。

而且,宣德炉的色彩还会随着使用环境的变化而发生奇妙的改变。在不同的光线、温度、湿度条件下,它的色泽会呈现出微妙的差异,时而深沉,时而明亮,仿佛是一件有生命的艺术品,与周围的环境相互呼应,展现出独特的艺术魅力。

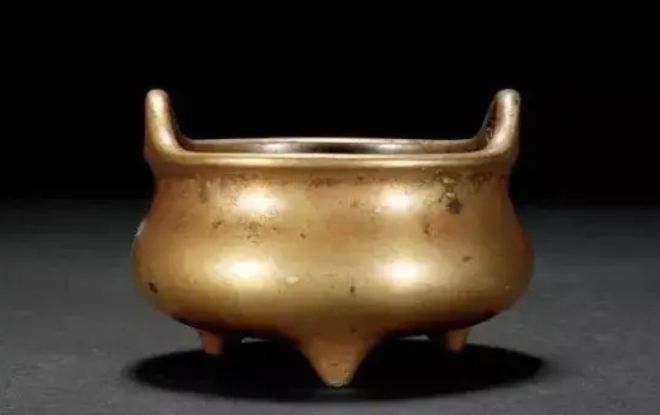

宣德炉的器型与款识

宣德炉的器型丰富多样,每一款都蕴含着独特的设计理念与文化内涵。其中,冲耳乳足炉造型规整,双耳朝天,线条简洁流畅,给人一种庄严肃穆之感。这种器型的设计灵感或许来源于古代祭祀仪式中对上天的崇敬,冲天的双耳仿佛是在向上天传递着人们的祈愿。

桥耳炉,又称“凤眼炉”,其双耳呈桥形,造型优美,曲线流畅。桥耳炉流行于明清时期,常被赏赐给古代高等学府,寓意授业解惑,通达如桥。想象一下,在古代的书院中,桥耳炉置于案头,袅袅青烟升腾而起,为学子们的读书时光增添了几分宁静与雅致。

桥耳炉

蚰龙耳炉则别具一格,炉耳蜷缩弯曲成蚰龙状,栩栩如生,仿佛两条灵动的小龙栖息于炉身两侧。据说这是皇帝最爱的宣德炉器型之一,其设计灵感可能源自对龙这一祥瑞之物的崇拜。蚰龙耳炉的炉腹扁锤,炉耳耳孔半圆立于两侧,整体器型规整,线条刚硬流畅,选用上等紫铜铸造而成,细节之处十分精致,凸显精湛工艺。

象耳炉的造型独特,炉身两侧的象耳雕刻生动,仿佛大象的耳朵自然下垂。象耳炉的设计灵感来源于大象这一祥瑞动物,暗含“太平有象” 的吉祥寓意。在古代,大象被视为吉祥、太平的象征,将象耳造型融入宣德炉的设计中,不仅使香炉更具艺术美感,也寄托了人们对美好生活的向往。

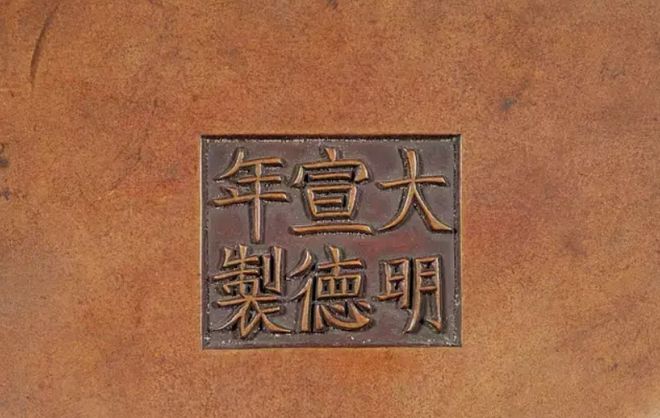

宣德炉的款识,是其身上的独特印记,承载着丰富的历史文化信息。官款中,“大明宣德年制” 最为常见,字体规整,结构严谨,笔法刚劲有力,字与铜胎融为一体,体现了皇家的威严与庄重。这种六字款识,不仅是宣德炉身份的象征,也反映了当时高超的书法艺术水平。据传说,宣德款的“德” 字心上没有一横,当时有 “省一德” 之称。关于这一说法,有人认为与明朝大书法家沈度有关,沈度的书法作品中“德” 字就没有中间那一横,皇帝喜欢这样的写法,下面的人也纷纷效仿。当然,也有不省一横的“德” 字款识,这使得宣德款识更加丰富多样。

除了官方款识,宣德炉还有许多私家款识。比如“玉堂清玩” 款,相传 “玉堂” 为严东楼的字号,严东楼是严嵩之子。据说他收集了许多无款的炉子,然后刻上自己的名号。因此,“玉堂清玩” 款识多为刻款,从款识上比较容易分辨是刻是铸。这些私家款识,不仅展示了当时文人雅士的审美情趣和生活态度,也为宣德炉增添了一份独特的人文气息。

款识对于鉴定宣德炉的年代和真伪具有重要意义。不同时期的款识,在字体、书法风格、排列方式等方面都存在差异。比如,明代宣德炉的款识字体较为刚劲有力,而清代仿品的款识字体可能会显得软弱无力或过于规整死板。此外,款识的位置、大小、深浅等细节,也能为鉴定提供重要线索。通过对款识的研究和分析,我们可以更好地了解宣德炉的历史渊源和制作背景,辨别其真伪与价值。

宣德炉的收藏价值与市场行情(一)收藏界的宠儿

在收藏界,宣德炉可谓是备受瞩目的珍品,享有极高的声誉,被众多收藏家视为梦寐以求的收藏对象。著名收藏家马未都曾在节目中分享过他对宣德炉的独特见解,他认为宣德炉的魅力不仅在于其精湛的工艺和独特的艺术风格,更在于它所承载的深厚历史文化内涵。马未都的收藏经历中,也不乏与宣德炉相关的故事。据说他曾经为了追寻一件心仪的宣德炉,不惜花费大量的时间和精力,四处打听其下落,最终如愿以偿收入囊中。这件宣德炉不仅成为了他收藏馆中的一件重要藏品,也让他对宣德炉的研究更加深入。

还有一位收藏家,在偶然的机会下得到了一件宣德炉。当时,他只是被这件香炉古朴的造型所吸引,并未意识到它的珍贵之处。后来,经过专家的鉴定,发现这竟然是一件难得的真品。从那以后,这位收藏家便与宣德炉结下了不解之缘,他开始深入研究宣德炉的历史、文化和收藏价值,不断丰富自己的知识储备。如今,他已经成为了宣德炉收藏领域的专家,他的收藏经历也激励着更多的人投身于宣德炉的收藏与研究之中。

宣德炉之所以备受藏家青睐,主要源于其独特的魅力。它不仅是一件实用的焚香器具,更是一件具有极高艺术价值的工艺品。其精美的造型、细腻的质地、丰富的色泽,无不展现出古代工匠的高超技艺和卓越智慧。而且,宣德炉承载着丰富的历史文化信息,它见证了明朝的繁荣与辉煌,是中国古代文化的重要象征之一。拥有一件宣德炉,就仿佛拥有了一段历史,这对于收藏家来说,无疑具有极大的吸引力。

(二)市场价格的走势

近年来,宣德炉在拍卖市场上的表现十分亮眼,价格一路攀升,成为了艺术品市场中的热门品类。2003 年,中国嘉德拍卖会上,著名收藏家王世襄旧藏的 31 件明清宣德炉以 1179.2 万元成交,单件均价约 38 万元。而到了 2010 年,其中 20 件重现北京匡时秋拍,成交总额飙升至 9844.8 万元,单件均价突破 492 万元,涨幅高达 12 倍。在 2019 年,一件清康熙宣德款青铜底九龙争珠纹鼎在北京拍出了 3.05 亿元的天价,刷新了铜炉类目的拍卖纪录。

这些惊人的成交价格,充分展示了宣德炉在市场上的强劲需求和极高的价值。那么,影响宣德炉价格的因素有哪些呢?首先,年代是一个重要因素。一般来说,明代宣德炉的价格要高于清代及后世的仿品。因为明代宣德炉是由宫廷御匠精心制作,选用的是优质的风磨铜和贵重金属,工艺精湛,品质卓越。而清代及后世的仿品,虽然在造型和工艺上也力求模仿宣德炉,但在材质和制作工艺上往往难以达到明代的水平。

品相也是影响宣德炉价格的关键因素。品相完好、无明显瑕疵的宣德炉,价格自然会更高。例如,炉身没有裂纹、变形,炉耳、炉足完整,款识清晰等,都是判断品相好坏的重要标准。此外,器型和款识也对价格有着重要影响。一些经典的器型,如冲耳乳足炉、蚰龙耳炉等,由于其造型优美,深受藏家喜爱,价格也相对较高。而款识方面,官款的宣德炉通常比私家款的价格更高,因为官款代表着皇家的权威和品质保证。

宣德炉的市场价格还受到市场供需关系、收藏热度等因素的影响。随着人们对传统文化的重视和收藏热情的不断高涨,宣德炉的市场需求也在不断增加。而由于宣德炉的存世量稀少,尤其是明代真品更是凤毛麟角,供不应求的局面进一步推动了价格的上涨。

编辑:魏东月

喜欢就点个【在看】吧

东方财经杂志 东方文化杂志

如需转载请注明来源:

东方文化杂志(ID:dfwh_hk)

违者将追究法律责任

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6