在当下的剧场实践中,灯光早已不再只是舞台上的“照明工具”,而正逐步成为参与叙事、引导情绪、构建空间的艺术语言。尤其在数字技术高速发展的今天,灯光设计的表现维度被极大拓展,从城市地标的光影秀,到剧场演出中光随情动、境由光生的细腻表达,我们看到了技术与艺术结合所释放出的巨大能量,也感受到舞台视觉语汇正在被深刻改写。

与此同时,我们也有必要对当前创作中的某些趋势保持警觉。当“技术驱动”取代“内容驱动”、当“炫目效果”取代“情感穿透”,灯光设计的核心价值往往容易被误读。在一些舞台作品中,光影确实足够丰富,节奏也足够强烈,但情节的温度和人物的情绪却被掩盖在层层叠叠的光影中。

在“科艺融合”成为舞台共识的今天,我们应该认识到,真正优秀的灯光设计,不只是营造“惊艳”,更在于能否引发“动容”;不只是“照亮”,更在于能否“造境”;不只是技术的竞演,更在于文化的表达。

回到戏剧本体,从视觉经验背后重新审视,灯光设计的真正意义究竟何在?它又应通向何处?

从“惊艳”到“动容”,实现画面美的真正价值

营造画面之美,一直是舞台灯光设计的核心命题。

在舞台艺术中,灯光是重要的视觉语言,通过构图、色彩、节奏与明暗对比,舞台灯光可以构建空间层次、传递审美气质,为剧场注入丰富的视觉张力。在很多令人难忘的舞台作品中,往往正是画面的完整性、丰富的层次感与和谐的视觉氛围,给观众留下了深刻印象。

然而,“好看”并不等于“动人”。在一些作品中,这种“美”被技术逻辑所绑架,创作不再从剧本与人物出发,而是从技术手段运用出发——光束密集堆叠,色彩频繁变幻,观众看到的尽是视觉刺激,却难以触及戏剧叙事情感的核心。令人“惊艳”的设计容易吸引目光,但能够“动容”的设计,才真正走进观众内心。

近年来,一些以简胜繁、以虚映实的灯光设计作品,为“画面美”赋予了新的思考维度。

比如《静静的顿河》中随着剧情推进,从晨光微蓝到暮色暗红的光线变化,勾勒出草原日常的生活节奏,也映照着人物命运的转折;《战马》中裸露的常规灯具营造的人性空间,冷硬光束切割出的战场空间,与舞台上人物的心理节奏保持同步,让观众感同身受;NTlive版《简·爱》以木质框架和铁梯构建流动场景,灯光随昼夜流转呼应角色情绪,在极简舞台中通过光与自由的隐喻,展现束缚与解放的无声对抗。

《战马》演出照

这些作品启发我们认真思考“画面之美”的内涵。灯光的使命不应是炫耀视觉,其价值从来不在于光线的数量、光效的新颖或色彩的复杂,它更应成为情感传导的隐性通道。“好看”从来不是灯光的终点。灯光真正的价值,不在其复杂程度,而在于唤起观众的共情,只有回归戏剧本体,才能创造出令人“动容”的“画面之美”。

从“惊艳”走向“动容”,是灯光设计成熟的标志。唯有回到戏剧本体,尊重情感逻辑与叙事节奏,灯光才能真正释放它作为“剧场语言”的力量。

从“照亮”到“造境”,灯光如何嵌入叙事结构

在当代戏剧演出中,灯光不只是让舞台“看得见”的工具,而是一种可以“讲故事”的语言。它以非语言的方式嵌入戏剧结构,在角色之间穿针引线,在剧情推进中巧妙施力,成为推动叙事的隐性力量。

“造境”的灯光设计,首先应当从剧本出发,从人物出发,在结构逻辑与情绪波动中寻找光的叙事语境。

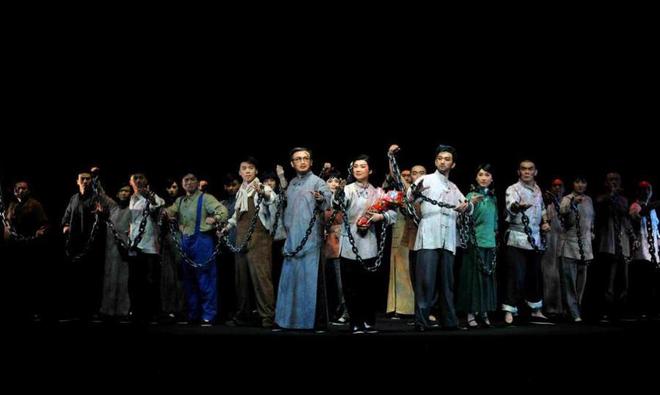

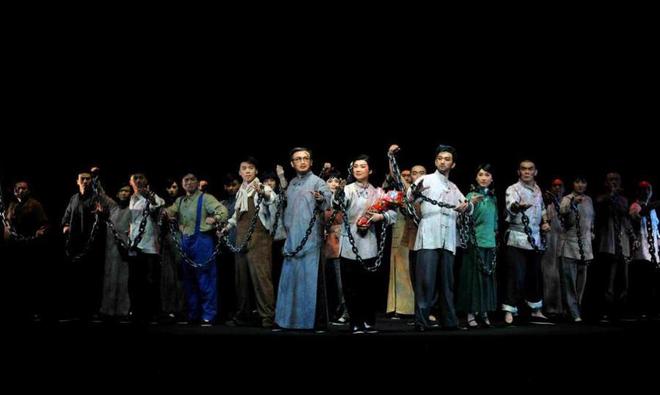

现代京剧《浴火黎明》演出照

在现代京剧《浴火黎明》中,设计者没有用写实布景还原监狱场景,而是通过简练的光影造型重构空间意象。黑底幕上寥寥几笔白线勾勒出山脊轮廓,暗示“人间魔窟”的压迫氛围,传达出“封闭”与“隔绝”的情绪象征;天幕上隐隐一抹灰蓝色,代表黎明破晓前的天空,构建出 “黎明前的黑暗”的心理意象,成为人物心理状态与命运的外化。光影成为戏剧情境与人物情感的内在延展,营造出具有写意精神与象征力量的舞台意境。

同时,空间塑造也是灯光在“造境”过程中的重要组成部分,它并不只是“照亮”空间,更是激活空间的情绪与氛围。

在苏州昆剧院的昆剧《家》中,灯光用沉郁冷色调塑造封闭空间的压迫感,黑色室内景片上的倾斜光束划破密闭空间,仿佛划开了一道挣脱的缝隙,暗示角色内心的撕裂与渴望,而在部分场次中,几何图形与纯度极高的红蓝光色的有机组合,则成为人物心理斗争的隐喻,强化了舞台上的心理张力。灯光在这里不再是视觉的“装饰”,而是成为舞台语言的“主动建构者”,在一定程度上决定了一场戏“如何被观看”“如何被理解”的关键因素。

苏州昆剧院的昆剧《家》演出照

而在传统戏曲的当代表达中,灯光承担着连接传统与现代的桥梁作用。中国古代戏曲美学中极重“留白”与“意境”,讲求虚实相生、情景交融,这种方式本身就对光影有极高的依赖与想象空间。

上海戏剧学院创排的《穆桂英再挂帅》借助LED弧形幕与数字投影构建了一个充满水墨意蕴的光影空间,以光影代替实景,让观众在抽象空间中“感知”场景,而非“看到”布景。这种以光造境的方式,在视觉层面传达精神意象,实现了灯光设计在传统文化语境中的再生与转译。

从“照亮”到“造境”,这一变化不仅是技术进步的结果,更是灯光艺术内在逻辑的回归。它不拒绝“惊艳”,但更追求“通感”,不是在光的强度里取胜,而是在情绪、氛围、气韵之中引发共鸣。

从“技术竞赛”到“文化表达”,重塑舞台灯光价值坐标

诚然,有一个现象值得警惕:当灯光设计被层出不穷的新设备与高密度的技术指标所包围,“看起来很厉害”逐渐替代了“表达得准确”,视觉逻辑压过戏剧逻辑、技术语言取代艺术语言,成了不少舞台作品的通病。灯光设计在一定程度上沦为了“技术竞赛”,成为舞台上的“特效供应者”,而不是戏剧结构的有机参与者。

问题当然不在于技术本身。事实上,科技的发展从来是推动艺术革新的重要力量,它提供新思路、新手段和新工具,也释放新可能。真正的问题在于,当 “炫酷”“新奇”成为压倒性的目标,灯光设计的判断标准也变得片面化,用加法逻辑堆叠光影,用感官冲击替代叙事细节,造成的结果就是,观众只记住了满台的视觉惊艳,却记不住人物的命运、故事的情感。这不仅是审美的稀释,更是价值尺度的错位。

值得欣慰的是,近年来,越来越多融合文化底蕴与审美判断的作品正在努力走出“技术至上”的迷宫,转而探索灯光作为文化表达工具的更多可能。

数字戏剧《嵇康》运用智能算法和数字技术搭建虚拟舞台,让传统人物穿梭于极简几何与中国哲思构成的数码图景中,用光影再现古代士人的精神姿态;舞剧《英歌》通过红与黑的光影色块,将传统槌阵的阳刚与韵律转译为动态节奏与民族气魄,光影在舞台上不只是气氛营造,更成为“精神图腾”的形象表达;音乐话剧《受到召唤·敦煌》中,灯光通过数字化手段复现壁画神韵,与现代叙事双线并行,在文化记忆与当代价值之间建立了情感通道。

这些作品提醒我们,技术越进步,艺术越要清醒,技术可以拓宽表达边界,但文化才是艺术表达的方向。

当然,在当下语境中强调“价值之光”,并不是回避技术的进步,而是要梳理灯光设计的价值核心与设计出发点。灯光设计的未来,不是简单地制造引人注目的“技术景观”,而是以文化立场和艺术判断为基础的个性表达。它可以高度复杂,也可以极度简约;它可以是宏大的光海,也可以是一束静默的孤灯。关键在于,它是否服务于作品本身,能否唤起情感、启发思考、传递意义。

在数字科技重塑舞台艺术的当下,灯光设计从追求 “惊艳”到聚焦 “动容”,迈向深度“造境”,从盲目“技术竞赛” 转向“文化表达,它正在不断探索前行。我们由衷期待,未来能涌现出更多兼具魅力与底蕴的舞台视觉盛宴,让灯光设计在技术、艺术与文化的交融中持续绽放光彩,为观众带来触动心灵、启迪思考的舞台艺术享受。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6